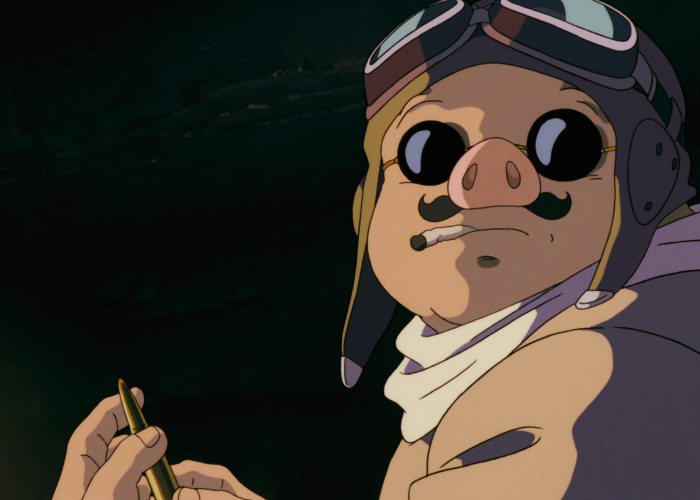

Venerdì 8 agosto, la rassegna “Aiace a macchia d’olio” arriva, alle 21, all’Area verde Grand-Place di Pollein con la proiezione di “Porco Rosso” di Hayao Miyazaki in italiano con sottotitoli per sordi per celebrare i quarant’anni dello Studio Ghibli. Ambientato in un Adriatico sospeso tra storia e leggenda, il film racconta le gesta di un aviatore trasformato in maiale che solca i cieli tra pirati, malinconia e ideali di libertà. Un’opera ironica e struggente, tra le più note del regista giapponese.

La serata inizierà alle 19 con un picnic comunitario in collaborazione con CSV Valle d’Aosta e altre associazioni del territorio (Arcigay Queer VdA, Coordinamento Giovani FIDAS Giovani, Alliance Française de la Vallée d’Aoste, Missione Sorriso Valle d’Aosta, Rete al Femminile Aosta, Centro Donne Contro la Violenza di Aosta, Auser Valle d’Aosta). Chiunque potrà unirsi portando cibo e bevande da condividere per trascorrere una serata all’insegna della convivialità e della compagnia sotto le stelle.

Tra sogno e realtà: l’ascesa di un vento chiamato Ghibli

Esiste un vento impetuoso che soffia dal deserto. Ha il profumo secco della sabbia e porta con sé la promessa di un cambiamento. In Libia lo chiamavano Ghibli, era il nome dato allo scirocco. I piloti italiani lo avevano adottato, affascinati dalla sua potenza e dalla sua imprevedibilità. Quel vento evocava l’idea di mondi da attraversare.

Nel 1985, due autori radicalmente diversi, Hayao Miyazaki e Isao Takahata, decisero di raccoglierne l’eco e di trasformarla in un manifesto. Scelsero di chiamare Studio Ghibli la loro nuova casa di produzione, come a suggerire che un altro vento avrebbe cominciato a soffiare nel mondo dell’animazione giapponese. Un nuovo modo di intendere l’animazione: svincolata dai limiti dell’età e capace di tenere insieme incanto visivo e profondità narrativa.

Sono passati quarant’anni da allora e oggi quel nome evoca molto più di un marchio. Ghibli è diventato un immaginario riconoscibile e inconfondibile. Un mondo sospeso tra sogno e memoria, dove l’infanzia sfiora il sacro e la natura respira. In queste storie, mai uguali eppure profondamente coerenti tra loro, l’animazione ha trovato nuove forme, trasformandosi per sempre.

Sin dal principio, Miyazaki e Takahata hanno incarnato due visioni radicalmente diverse del racconto animato. Il primo, con la sua linea pulita e visionaria, ha fatto del volo e dell’infanzia due forze gemelle: strumenti per esplorare la bellezza e la fragilità del mondo.

Il secondo con uno sguardo più discreto e contemplativo, radicato nella realtà, nella memoria, nella malinconia del quotidiano. È in questa tensione tra visioni diverse che nasce la vera identità dello Studio Ghibli, una voce capace di contenere anime opposte senza mai perdere coerenza.

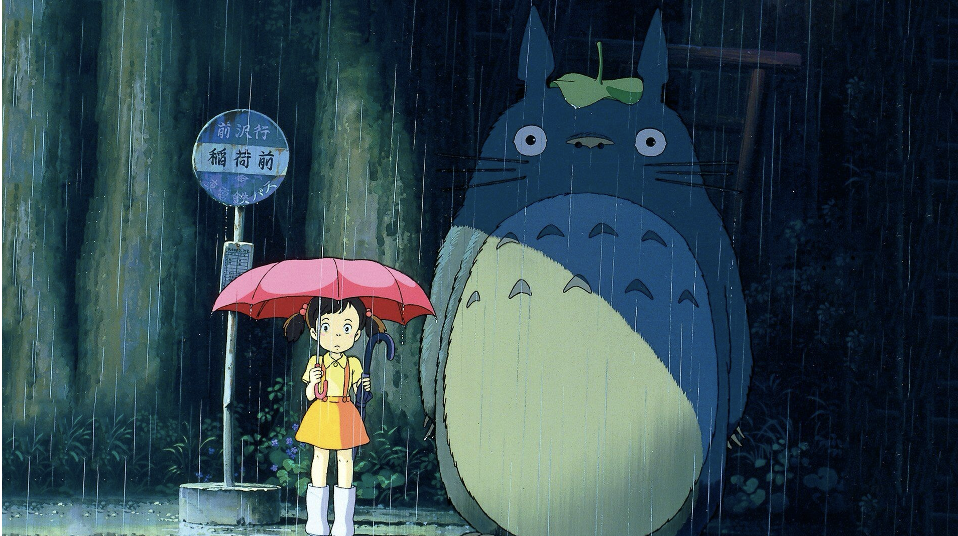

Questa differenza di sguardo trova una delle sue espressioni più emblematiche già nel 1988, anno in cui escono in Giappone “Il mio vicino Totoro” e “Una tomba per le lucciole”. Due film diversissimi uniti da un nucleo tematico comune: due sorelle nel primo, fratello e sorella nel secondo, costretti ad abitare un’assenza che trasforma il loro modo di stare nel mondo. In Totoro, mentre la madre è ricoverata in ospedale, il mondo si popola di creature magiche che offrono rifugio e sollievo. In “Una tomba per le lucciole”, i genitori non ci sono più e la realtà della guerra cancella ogni spazio per il sogno. Uno è luminoso, accogliente, pervaso da una malinconia lieve e protettiva; l’altro è crudo, straziante, incapace di concedere tregua. È lo stesso dolore declinato attraverso due alfabeti opposti: l’incanto e la realtà. Insieme, raccontano la profondità e la complessità della visione dello studio.

A rendere davvero unico lo Studio Ghibli non è solo la bellezza del tratto e la straordinaria qualità artigianale delle loro animazioni ma la costanza con cui, film dopo film, ha saputo interrogare temi universali con uno sguardo coerente, sensibile e mai banale. Al centro delle sue storie c’è quasi sempre l’infanzia, un’infanzia mai edulcorata, tutt’altro che ingenua.

Un’età attraversata da fratture: la perdita, la malattia, l’abbandono. Bambini e adolescenti sono spesso costretti a confrontarsi con realtà più grandi di loro, a crescere prima del tempo, a prendere decisioni che rivelano tutta la complessità del vivere. Accanto al tema dell’infanzia, si intrecciano alcuni dei grandi nodi dell’esistenza: la guerra e il pacifismo, la crisi ambientale e il desiderio di armonia con la natura, la forza del femminile come presenza attiva e autonoma, la tensione tra bene e male che sfugge a ogni semplificazione, una spiritualità libera da dogmi, un’idea d’amore che rifiuta il romanticismo convenzionale per farsi cura, ascolto, gesto silenzioso. Le opere dello Studio Ghibli non pretendono di spiegare il mondo ma invitano a esplorarlo. Con attenzione. Con lentezza. Con meraviglia.

Nel 1997 “La principessa Mononoke” diventa il primo vero successo commerciale dello Studio in patria. Conquista il box office giapponese, supera ogni aspettativa e dimostra che un film d’animazione complesso e tutt’altro che rassicurante, può parlare a un pubblico vasto.

La consacrazione su scala globale arriva nel 2001 con “La città incantata”. Il Leone d’Oro a Venezia, l’Oscar al miglior film d’animazione e il record di incassi in Giappone segnano un punto di non ritorno. Per la prima volta, un film d’animazione giapponese conquista i mercati occidentali con questa intensità.

Dal crepuscolo alla rinascita

Il 2013 è un altro anno cruciale per lo Studio. Entrambi gli autori firmano quelli che possono essere considerati i loro testamenti artistici. “Si alza il vento” di Miyazaki, è una riflessione sulla tensione tra creazione e distruzione, ispirata alla vita di Jirō Horikoshi. Con uno stile sobrio e controllato, racconta la bellezza del volo e il peso della responsabilità.

“La storia della principessa splendente” è forse il vertice assoluto della poetica di Takahata. Ispirato a un racconto popolare del X secolo, è un film visivamente straordinario, che attraverso uno stile pittorico essenziale riesce a parlare del tempo, della perdita e della libertà con una delicatezza rara. Due opere diverse, ciascuna espressione piena della sensibilità dei loro autori.

Ed è proprio dopo questi due film che il vento pare placarsi. Miyazaki annuncia il suo ritiro. Takahata, già segnato dalla malattia, si spegne qualche anno dopo. Lo Studio, rimasto senza le sue due guide storiche, attraversa una fase di silenzio e incertezza. I tentativi di raccoglierne l’eredità affidandosi a nuove voci non riescono a lasciare un segno altrettanto profondo. Le uscite si fanno rare. L’impressione, dentro e fuori dal Giappone, è che la stagione d’oro dello studio sia ormai alle spalle. Eppure, la storia non finisce lì.

Nel 2023, dieci anni dopo “Si alza il vento”, Hayao Miyazaki torna con un nuovo film. “Il ragazzo e l’airone”, iniziato in silenzio e lavorato per anni, arriva come qualcosa di inatteso, persino misterioso. Un’opera difficile da incasellare, densa e stratificata, con tratti autobiografici evidenti ma sfuggenti, come in sogno. Il lutto per la perdita dell’amico e compagno di un’intera vita attraversa il film in filigrana. Eppure si può percepire ancora il senso di meraviglia. Come se l’urgenza di Miyazaki non fosse quella di congedarsi ma di abitare ancora per un istante quel territorio incerto dove le immagini prendono forma.

Oggi, a quarant’anni dalla sua nascita, lo Studio Ghibli è parte integrante della storia del cinema. Quel vento che soffiava dal deserto non si è fermato, ha solo cambiato direzione. Vive nei silenzi di un volto disegnato, nel respiro di una foresta, nel volo di una strega solitaria. Ogni volta che una storia ci commuove come la prima volta, quel soffio torna. E ci ricorda che l’immaginazione può ancora aprire porte segrete, finché qualcuno avrà il coraggio di varcarle.

di Gianluca Gallizioli