La Luna

Le fasi della Luna. Luna piena martedì 7 ottobre 2025, Ultimo quarto lunedì 13, Luna nuova martedì 21 e Primo quarto mercoledì 29.

Congiunzioni della Luna con pianeti e stelle brillanti. La notte tra il 5 e il 6 ottobre il nostro satellite naturale passerà accanto al pianeta Saturno. L‘avvicinamento è già osservabile in prima serata, a partire dalle 19.30 quando il cielo comincia a scurire.

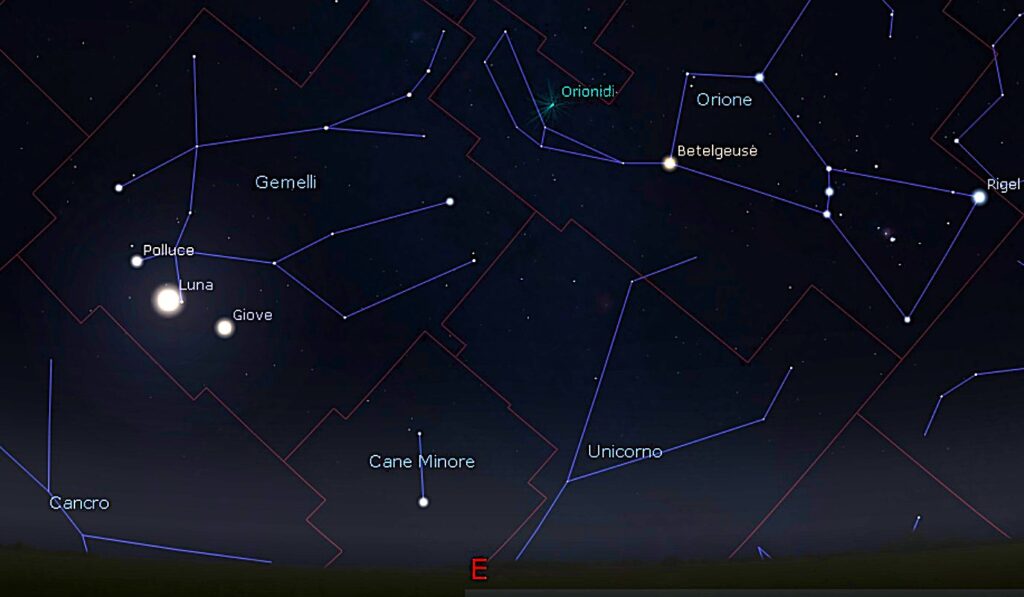

Tra il 9 e il 10 ottobre la Luna sarà prossima alla posizione delle Pleiadi, nella costellazione del Toro. Il 12 ottobre sarà Capella, la brillante stella Alfa dell’Auriga, a essere avvicinata dalla Luna. La configurazione più spettacolare si realizzerà però il 14, quando quest’ultima si troverà tra Giove e i due Gemelli, le stelle Castore e Polluce, con cui comporrà una figura a forma di “arco”.

Per quanto riguarda gli eventi visibili dopo la mezzanotte, il 17 ottobre la Luna è in congiunzione con Regolo, la stella più brillante del Leone, il fenomeno potrà essere osservato attorno all’1.00; due giorni dopo il brillante pianeta Venere la “ospiterà” nella costellazione della Vergine.

Infine, il 24 e 25 ottobre il nostro satellite passa accanto ad Antares, la supergigante rossa al centro della costellazione dello Scorpione, di cui abbiamo parlato molte volte in questa rubrica. L’evento è visibile a crepuscolo appena iniziato, con la Luna e la stella molto bassi sull’orizzonte sud ovest.

a Giove e ai due Gemelli, le stelle Castore e Polluce. Si noti la bellezza del contesto, con la costellazione di Orione a

breve distanza che sembra “salutare” il quartetto di oggetti. Immagine generata con il software Stellarium.

I pianeti

Mercurio. A ottobre il pianeta aumenta progressivamente la sua distanza angolare dal Sole (elongazione). Osservato dall’Italia, però, questo suo distanziamento dall’astro diurno procede in direzione parallela all’orizzonte, per cui i due corpi tendono a tramontare assieme, sebbene a ogni giorno che passa Mercurio guadagna qualche istante in più, raggiungendo il giorno 29 la massima elongazione est. A fine mese il pianeta tramonta circa un’ora più tardi del Sole, attorno alle 18.00. Dalla costellazione della Vergine il giorno 12 passa in quella della Bilancia e proprio il 29 entra nello Scorpione.

Venere. A inizio ottobre il brillante pianeta sorge poco dopo le 5.00 nella costellazione del Leone. Dato che, visto dalla Terra, la sua altezza rispetto all’orizzonte diminuisce di giorno in giorno, il pianeta posticipa progressivamente la sua levata: già al 20 ottobre spunta dall’orizzonte un’ora più tardi, attorno alle 6.00 di ora legale ed è visibile fino alle prime luci del crepuscolo. A fine mese, complice il ritorno all’ora solare, Venere sorge di nuovo a partire dalle 5.00. Dalla costellazione del Leone il pianeta passa il giorno 9 in quella della Vergine.

Marte. All’inizio di ottobre il pianeta rosso è angolarmente ancora molto vicino a est del Sole, quindi è teoricamente visibile con molta difficoltà dopo il tramonto verso le 19.00, all’altezza di pochi gradi sopra l’orizzonte sud ovest. Nei giorni seguenti il pianeta si sposta sulla volta celeste con un moto parallelo all’orizzonte; grazie all’accorciarsi delle giornate Marte mantiene per tutto il mese le stesse condizioni di visibilità, salvo che allo stabilirsi dell’ora solare è osservabile attorno alle 18.00. Dalla costellazione della Vergine il giorno 4 passa nella Bilancia.

Giove. A inizio ottobre sorge attorno alle 1.00, orario che anticipa a fine mese verso le 22.30 (di ora solare). Muovendosi all’interno della costellazione dei Gemelli, in cui rimane per tutto ottobre, è visibile vicino alle sue stelle più brillanti Castore e Polluce.

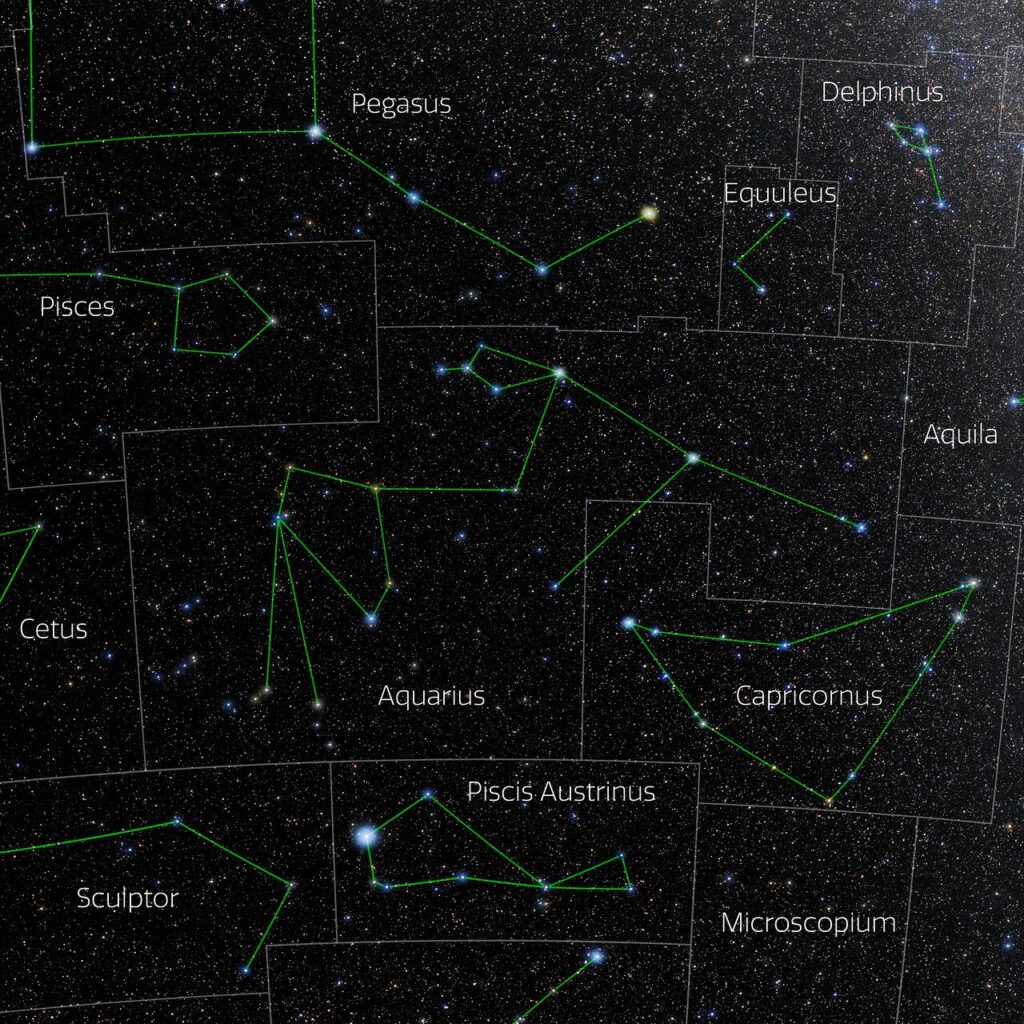

Saturno. All’inizio di ottobre è visibile già in prima serata nella costellazione dell’Acquario, in cui resta per tutto il mese: alle 20.00 si trova già all’altezza di una quindicina di gradi sopra all’orizzonte est e può essere visto fino alle 5.00 del mattino. A fine ottobre lo si può scorgere già attorno alle 18.00 e rimane osservabile fino alle 2.00. Al telescopio gli anelli appaiono molto sottili, dato che sono ancora poco inclinati rispetto alla nostra linea di vista, una situazione che nel tempo migliorerà.

Urano. All’inizio di ottobre sorge in direzione nord est dopo le 21.30, ancora piuttosto vicino alle Pleiadi, il celebre ammasso stellare aperto visibile a occhio nudo nel Toro, costellazione entro i cui confini il lontano gigante ghiacciato, che dista da noi circa 2.8 miliardi di km, permane per tutto il mese.

Nettuno. Come Saturno, anche Nettuno è “reduce” dall’opposizione avvenuta il 23 settembre scorso, quindi è visibile al telescopio appena fa buio, condividendo praticamente le stesse condizioni di osservabilità di Saturno, da cui dista angolarmente soltanto 3.5°. A inizio mese Nettuno sorge attorno alle 19.00 (ma è visibile solo a partire da un’ora più tardi, con il cielo buio) e tramonta verso le 5.00. A fine ottobre si può cominciare a osservarlo alle 18.00 fino alle 2.00. Si trova nella costellazione dei Pesci. Con un telescopio, nonostante le ridotte dimensioni angolari del suo disco, si può apprezzarne il bel colore azzurro dell’atmosfera.

Due comete nel cielo di ottobre

Nel cielo di questo mese appaiono due comete interessanti, scoperte di recente, che potrebbero raggiungere la visibilità a occhio nudo. Come è nostra abitudine, vogliamo esprimerci in modo prudente dato che nel passato abbiamo assistito a previsioni trionfalistiche spesso smentite dall’apparizione di comete molto deboli o meno luminose di quanto annunciato (ci ricordiamo il caso della cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS che l’autunno scorso senza strumenti era a mala pena visibile).

La cometa C/2025 R2 (SWAN). Questa cometa è stata scoperta l’11 settembre scorso tramite lo strumento SWAN della sonda SOHO. Il giorno successivo ha raggiunto la minima distanza dal Sole, a circa 75 milioni di km; si stima che abbia un periodo di rivoluzione attorno ai 22.500 anni. Secondo le previsioni potrebbe essere osservabile con un buon binocolo a occhio nudo tra il 18 e il 21 ottobre, quando sarà più vicina alla Terra. In quel periodo può provare ad osservarla verso a sud ovest, dopo il tramonto del Sole nella costellazione dello Scudo. Per i volonterosi che si cimenteranno nell’osservazione pubblichiamo qui sotto una cartina con le posizioni della cometa dal 6 al 31 ottobre.

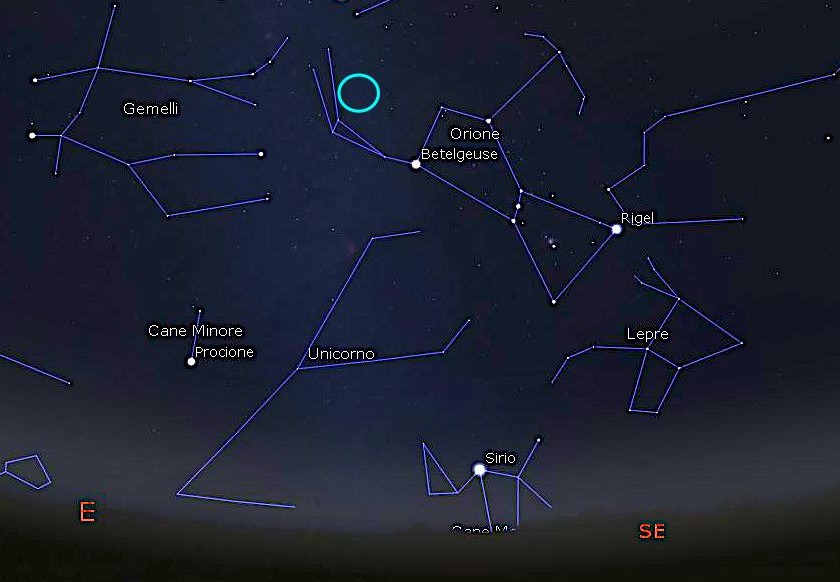

mostra la situazione del cielo attorno alle 20.00. Immagine generata con il software Stellarium.

La cometa C/2025 A6 (LEMMON). Questo oggetto è stato individuato dallo strumento della Mount Lemmon Survey il 3 gennaio scorso. Potrebbe avere un periodo superiore ai 3.000 anni. Il perielio verrà raggiunto l’8 novembre prossimo a poco, che la porterà a meno di 80 milioni di km. Le analisi suggeriscono che la Lemmon possa raggiungere una luminosità tale da renderla visibile a partire dalla prima settimana di ottobre; la minima distanza dalla Terra verrà raggiunta il 21 ottobre, tra l’altro in un periodo di Luna Nuova e vicino all’attività massima delle Orionidi (vedi qui sotto).

La sua luminosità potrebbe raggiungere e superare la magnitudine 4 dal 19 ottobre in poi, aumentando fino alla prima settimana di novembre, rendendola quindi visibile a occhio nudo.

Anche per la Lemmon pubblichiamo qui sotto una cartina utile per la sua identificazione.

Gli sciami meteorici di ottobre

A ottobre abbiamo ben due sciami di meteore: le Draconidi e le Orionidi. Secondo le previsioni dell’IMO (International Meteor Organization), l’8 ottobre, in un lasso di tempo che va dalla metà pomeriggio alla prima serata, dovrebbe verificarsi il picco di attività delle Draconidi, una famiglia di meteore che mediamente produce solo circa 10 meteore all’ora. Queste “stelle cadenti” sono generate dai granelli di polvere lasciati dalla cometa 21P/Giacobini-Zinner, che ha un periodo di 6,5 anni ed è stata scoperta nell’anno 1900. Le componenti di questo sciame prendono il nome dalla posizione del radiante (il punto del cielo da cui, per un fatto prospettico, appaiono provenire), situato proprio nel capo del dragone celeste. Una delle particolarità delle Draconidi consiste nel fatto che la fascia oraria più favorevole per la loro osservazione cade in prima serata, e non, come nel caso della maggior parte degli sciami meteorici, nelle ore dopo la mezzanotte o prima dell’alba. Occorre dire che quest’anno le condizioni di osservabilità non saranno tra le più favorevoli, dato che la visibilità delle meteore sarà disturbata dal chiarore della Luna, in fase Piena il giorno precedente, che attorno alle 21.00 (ora in cui L’IMO prevede il massimo di attività) si trova a un’altezza di 24° nella costellazione dell’Ariete, per fortuna a circa 95° di distanza angolare. Ma, dato che la cometa Giacobini-Zinner è giunta al perielio il 25 marzo scorso, la sera dell’8 ottobre potrebbe essere interessante dare un’occhiata al cielo. L’IMO ci ricorda che questo sciame ha dato spettacolo nel 1933, nel 1946 e nel 2011 con picchi di centinaia di meteore visibili.

Intorno al 21 ottobre abbiamo il massimo del secondo sciame di ottobre, le Orionidi, le cui meteore sono associate alla famosa cometa di Halley, cometa periodica che ogni 76 anni torna vicina al Sole (l’ultima volta è successa nel 1986).

Quest’anno la Luna sarà in fase Nuova, quindi il suo chiarore assente dal cielo. Sperando nel cielo sgombro da nubi e contando sulla trasparenza del cielo di ottobre, le condizioni di osservabilità potrebbero essere ottimali. Dalla mezzanotte in poi il radiante salirà alto nel cielo: la costellazione di Orione, che ospita il radiante, culmina infatti verso sud attorno alle 5.00 del mattino (vedi la figura qui sopra).

Lo sciame è attivo ogni anno dal 26 settembre al 22 novembre; mediamente sono visibili circa 20 meteore all’ora. Si tratta di meteore velocissime in quanto l’incontro con la nube di particelle cometarie avviene quasi frontalmente!

Stelle e costellazioni visibili nelle serate di ottobre

Nelle fresche notti d’ottobre, a inizio mese attorno alle 20.00 di ora legale estiva, a fine mese alle 18.30 dell’ora solare, il cielo è già sufficientemente scuro per vedere stelle e costellazioni.

Guardando tra sud ovest e nord ovest sono ancora ben visibili gran parte delle costellazioni che hanno caratterizzato il cielo della stagione estiva: il Sagittario, lo Scudo e Ofiuco, attraversati dalla splendida Via Lattea, con il Capricorno alla loro sinistra e Ercole con la Corona Boreale alla loro destra.

L’asterismo (disegno di stelle) del Triangolo estivo, formato dalle tre brillanti stelle Deneb, Vega e Altair, è ancora alto sopra il nostro capo.

A est osserviamo la levata del Grande quadrato al centro della costellazione di Pegaso, utile per identificare molte altre stelle e costellazioni. Se ci è concessa una piccola nota personale, ci siamo sempre chiesto perché si chiami “quadrato”, dato che è piuttosto un… rettangolo!

È noto che il cielo autunnale, come quello primaverile, è il più favorevole per l’osservazione delle galassie esterne alla nostra. Nella costellazione del cavallo alato abbiamo un celebre gruppo di galassie, il Quintetto di Stephan, e angolarmente poco lontano un cospicuo oggetto: NGC 7331, la galassia ripresa dall’astrofilo Paolo Demaria protagonista della nostra Astrocopertina di ottobre.

NGC 7331 dista circa 45 milioni di anni luce da noi ed è facilmente osservabile anche con un modesto telescopio. Le “piccole” galassie che si vedono attorno a NGC 7331 sono vicine solo prospetticamente, dato che si tratta di oggetti molto più distanti. Ci si chiede come mai, vista la sua luminosità, non sia stata inserita nel catalogo di oggetti deboli compilato alla fine del XVIII secolo dall’astronomo francese Charles Messier, che nella sua lista di più di un centinaio di oggetti incluse galassie anche più deboli di questa. Forse, semplicemente, il suo cannocchiale non passò mai da quelle parti!

Riprendendo con le costellazioni, sotto a Pegaso possiamo scorgere uno dei due Pesci, quello orientale, dalla forma di un pentagono irregolare, il secondo si trova a sinistra del Grande quadrato.

Attorno alle 23.00 a inizio ottobre, alle 20.00 – complice il ritorno dell’ora solare – alla fine del mese, osserviamo verso sud l’occhio brillante della costellazione del Pesce Australe, ovvero la bellissima stella Fomalhaut. La possiamo individuare prolungando verso il basso il lato occidentale del Grande quadrato di Pegaso.

Prolungando sempre verso il basso l’altro lato di quest’ultimo troviamo invece Deneb Kaitos, la coda della Balena (Cetus in latino) di cui vediamo più a est la testa, proprio sotto alla costellazione dell’Ariete.

Pochi gradi sopra quest’ultima costellazione si potrà scorgere la costellazione del Triangolo e ancora più in alto M31, o la grande galassia di Andromeda, l’oggetto più distante osservabile a occhio nudo, a ben 2,5 milioni di anni luce da noi. Per notarlo senza l’ausilio di telescopi, però, abbiamo bisogno di notti senza Luna e di un cielo buio come quello dello Starlight Stellar Park a Saint-Barthélemy. Al telescopio mostra il suo brillante nucleo composto da miliardi di stelle, visualmente non distinguibili tra loro per via della grande distanza.

Infine, basse sull’orizzonte nord est, scorgiamo il pallido baluginio di uno dei più celebri ammassi aperti di stelle, le Pleiadi, il cui nome in greco significa “le piovose”, che con questa nota “meteorologica” sembrano voler confermare l’ormai pieno manifestarsi della stagione autunnale. Ricordiamo che la Luna farà un passaggio tra queste stelle il giorno 19.

La costellazione zodiacale del mese: l’Acquario

Questa costellazione, la cui forma dovrebbe ricordare quella di una grande brocca di acqua versata da un essere umano, nella mitologia greca rappresenta Ganimede, il Coppiere degli dei. Presso l’antica India era invece associata all’arrivo dei monsoni.

All’interno di questa costellazione segnaliamo la stella multipla Zeta Aquarii, formata da due componenti (A e B) di massa molto simile a quella del Sole, ma che rispetto a quest’ultimo si trovano a uno stadio evolutivo più avanzato e sono molto più brillanti. A e B orbitano una attorno all’altra in circa 540 anni; la componente A è a sua volta una stella doppia.

In questa costellazione ci sono due interessanti oggetti del cielo profondo: una nebulosa planetaria e un ammasso globulare, che presentiamo qui di seguito.

La nebulosa “Saturno” (NGC 7009). È una delle nebulose planetarie più luminose, il cui nome deriva dal fatto che, osservandola visualmente al telescopio, la sua forma allungata ricorda quella del pianeta Saturno. La sua distanza non è conosciuta con precisione, ma è stimata attorno ai 2-3.000 anni luce. La forma completa di NGC 7009, con due grandi lobi laterali, è percepibile visualmente solo con grandi telescopi, oppure utilizzando la tecnica fotografica per accumulare e rendere visibile la debole luce delle propaggini laterali. La nebulosa “Saturno” si trova nella parte occidentale della costellazione, al confine con quella del Capricorno; curiosamente, in questo mese di ottobre sempre nell’Acquario le fa da contraltare il titolare del nome, ovvero il pianeta Saturno vero e proprio, di cui abbiamo scritto sopra e che si trova nella parte orientale della costellazione, ai confini con quella dei Pesci.

L’ammasso globulare M2. È uno degli ammassi globulari più cospicui visibili nell’emisfero nord, distante da noi circa 38.000 anni luce. Al telescopio è sempre uno spettacolo emozionante vedere un’enorme quantità di stelle racchiuse nello spazio (relativamente) compatto di 180 anni luce: M2 ne contiene almeno 150.000!

Le costellazioni che non tramontano mai: la Giraffa

Attorno alle 22.00, a destra della stella Polare e più o meno comprese tra questa e la molto più brillante Capella, si possono notare alcune deboli stelle, che fanno parte della costellazione della Giraffa. Venne introdotta da Jakob Bartsch, genero di Keplero, nel 1624, a rappresentare l’episodio biblico del cammello che portò Rebecca dal suo futuro sposo Isacco (Genesi 24, 61-67). Formata da stelle di quarta magnitudine, la costellazione del “cammello leopardato” (in latino Camelopardalis, o Camelopardus) richiede un cielo scuro e limpido per essere osservata. In particolare cerchiamo la stella Alfa: a ben 6.200 anni luce da noi, è una delle più intrinsecamente brillanti tra le stelle visibili a occhio nudo, quasi 700.000 volte il Sole!

La rubrica “Il cielo del mese” della Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS è realizzata con il contributo della Fondazione CRT.

Nel mese di ottobre proponiamo spettacoli al Planetario e visite guidate notturne in Osservatorio Astronomico, in programma al sabato con prenotazione online obbligatoria.

In particolare, la visita guidata notturna di sabato 4 ottobre è inserita nel calendario dei geoeventi per la tredicesima edizione della Settimana del Pianeta Terra, festival nazionale delle Geoscienze, e si svolge in occasione della International Observe The Moon Night, promossa dall’agenzia spaziale statunitense NASA, e della World Space Week, che festeggia l’anniversario del lancio dello Sputnik I, il primo satellite artificiale, messo in orbita il 4 ottobre 1957.

Inoltre, dal 10 ottobre al 28 novembre, presentiamo al Planetario di Lignan ogni venerdì alle ore 18.00 lo spettacolo Esopianeti! 30 anni di scoperte, per festeggiare insieme il trentesimo anniversario dell’epocale scoperta di 51 Pegasi b, il primo pianeta extrasolare individuato in orbita attorno a una stella di sequenza principale.

Non mancherà una sorpresa per Halloween!

Per informazioni, consultate il nostro sito web.

Ricordiamo che la visibilità degli oggetti celesti varia in base a diversi fattori, come la presenza di ostacoli lungo l’orizzonte, le condizioni atmosferiche e la propria ubicazione geografica. In questa rubrica le posizioni e la visibilità sono indicate per un cielo osservato dal centro Italia.

In ogni caso è consigliabile osservare da un luogo con cielo il più possibile scuro, lontano dalle luci della città, come lo Starlight Stellar Park della Valle d’Aosta, dove si trova il nostro centro di ricerca e cultura scientifica.

A cura di Paolo Recaldini e Andrea Bernagozzi