Anila ce l’ha fatta. Ha intrapreso un lungo viaggio. Ha superato il deserto ed è sopravvissuta alle violenze subite in Libia. Lì si è imbarcata ed è giunta a Lampedusa, la porta d’Europa.

Un’isola di venti chilometri quadrati, più vicina alla Tunisia che all’Italia, dove sorge il monumento donato da Mimmo Paladino. Un ingresso sempre aperto, senza uscio. Una porta rivolta verso la Libia, dalla quale provengono voci e lamenti.

Da ventotto anni Lampedusa accoglie quelli che vengono chiamati Turchi, indipendentemente dalla reale provenienza. All’inizio erano algerini, tunisini e marocchini alla ricerca di condizioni di vita migliori. Numeri ridicoli se paragonati a quelli di oggi.

Lampedusa è per loro un “carcere di sicurezza a cielo aperto, una prigione che al posto delle sbarre ha il mare”. I lampedusani ci convivono, li vedono passeggiare nelle vie del centro e del porto. “Rimangono a ciondolare randagi sull’isola. Il loro obiettivo non è restare qui. Loro vogliono raggiungere Palermo o Agrigento il prima possibile. E poi sparire in Europa”.

“Arrivati qui convinti di restare qualche ora, qualche giorno al massimo. Spesso si ritrovano intrappolati per mesi. Comincia un’attesa interminabile. Settimane di noia e incertezza. E alla fine dell’attesa non ci sarà un generico foglio di via, ma un rimpatrio forzato”.

Anila, quella bambina di appena otto anni, il viaggio lo ha intrapreso per ritrovare la madre. Ma arrivata sull’isola ha incontrato Pietro Bartolo. Un dottore da record. L’unico ad aver visitato più di trecentocinquantamila persone. “Persone, non numeri”. L’unico ad aver fatto più ispezioni cadaveriche al mondo in banchina o al cimitero, talvolta piangendo altre vomitando.

Anila ha ottenuto il suo lieto fine. Ma non tutti ci riescono. Bambini, donne e uomini. Persone che scappano dalla fame, dalla miseria o dalla guerra. Esseri umani come noi. Con i propri sogni. Il più grande: quello di sopravvivere.

Al loro arrivo, una carezza o un sorriso. Basta un “come ti chiami?” o un “come stai?”. Sono persone che hanno bisogno di essere aiutate prima di tutto dal punto di vista umano, poi sanitario.

Viaggiano per quattro, cinque, sei giorni senza acqua. Sul corpo portano i segni delle torture, ferite di cui nessuno parla. Inizialmente arrivavano con le carrette del mare, imbarcazioni dal costo variabile tra i ventimila e i cinquantamila euro per un guadagno ottenuto dai trafficanti pari a circa un milione e mezzo di euro. Oggi viaggiano sui canotti di origine cinese. Centocinquanta persone a bordo di un mezzo lungo dodici metri, con un motore a benzina da venti cavalli. Un’onda o un buco sono sufficienti per affondare.

Questo cambiamento, che assicura ai trafficanti un guadagno maggiore, è iniziato da quando l’Italia ha messo in campo l’operazione Mare Nostrum in seguito al naufragio del 3 ottobre 2013 nel quale sono morte trecentosessantotto persone. Si è trattato di una nobile missione militare e umanitaria per prestare soccorso ai migranti che affrontano il Mediterraneo.

Chi vuole lasciare il proprio paese se non è costretto?

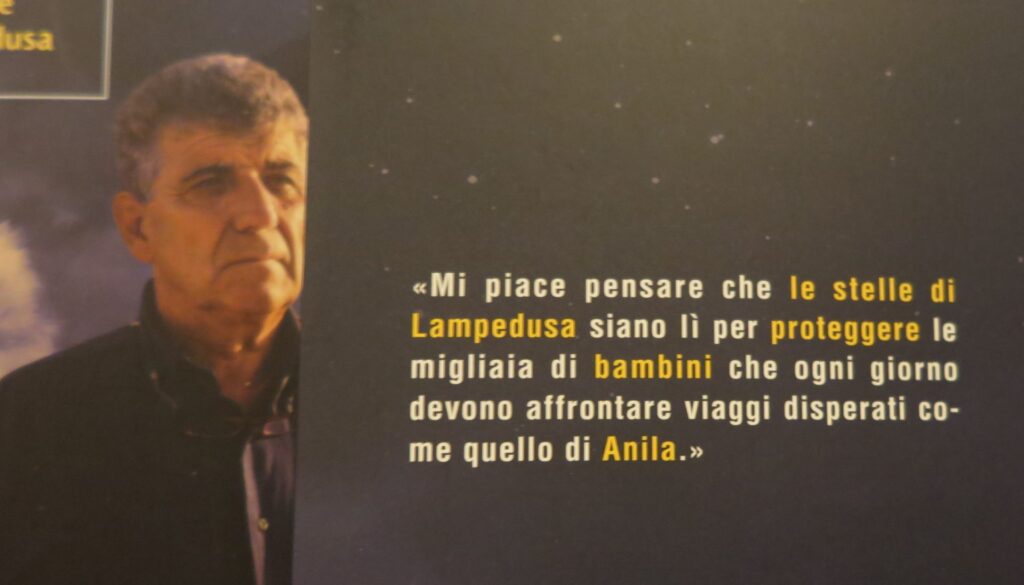

Pietro Bartolo ha raccontato la sua esperienza da medico impegnato nella prima accoglienza ai migranti che sbarcano al molo Favaloro, la sua seconda casa. Vuole fare conoscere all’Italia e all’Europa una cruda verità. Per farlo ha contribuito al film documentario “Fuocoammare” di Gianfranco Rosi, premiato al Festival di Berlino con l’Orso d’Oro nel 2016, e si è improvvisato scrittore con i libri “Lacrime di sale” e “Le stelle di Lampedusa”.

Venerdì sera, ad Aosta, nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, è stato introdotto dal giornalista Enrico Martinet con l’intervento dell’attore Ernesto D’Argenio che ha letto alcune pagine di “Le stelle di Lampedusa. La storia di Anila e di altri bambini che cercano il loro futuro fra noi”.

L’evento è stato organizzato dalla Fondazione Maria Bonino per ricordare la sua fondatrice, scomparsa il 24 marzo 2005. Maria Bonino partì in Africa negli anni Ottanta per aiutare quegli ultimi di cui oggi si prende cura Pietro Bartolo quando arrivano sulla sua isola.