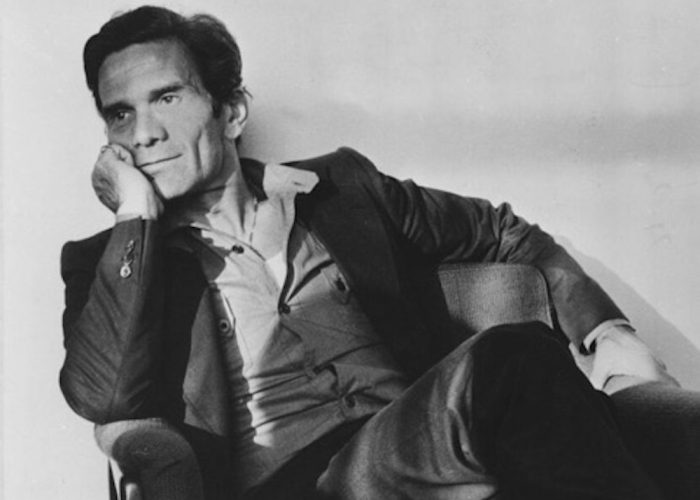

Nella notte tra l’1 e il 2 novembre 1975, Pier Paolo Pasolini fu ucciso all’Idroscalo di Ostia. In occasione del cinquantesimo anniversario della sua morte, in questa puntata di “Incontri ravvicinati con AIACE” ricordiamo uno dei più importanti intellettuali, registi e poeti italiani consigliandovi alcuni dei suoi film degli anni Sessanta, dal suo esordio alla regia con “Accattone” alla sua esplorazione del mito con “Medea”.

ACCATTONE, disponibile su Prime Video e YouTube

Italia, 1961, drammatico

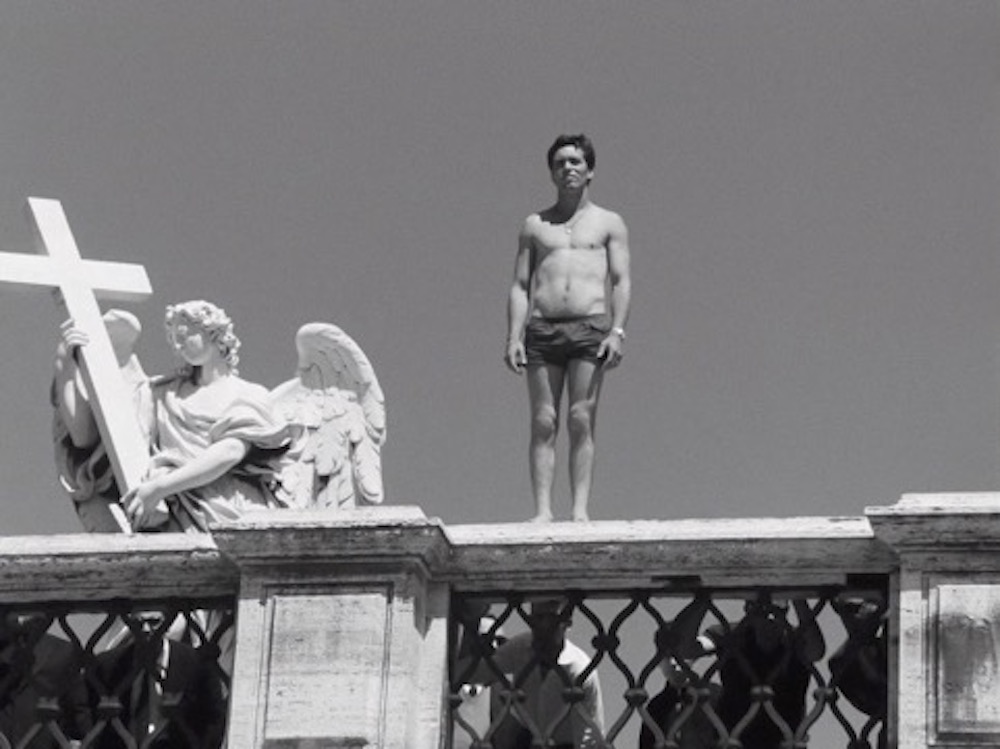

L’esordio di Pasolini dietro la macchina da presa è uno dei film italiani che in quegli anni segna un rinnovamento della modernità cinematografica, da noi inaugurata con il neorealismo negli anni Quaranta e il culto del vero. Il suo, però, è a tutti gli effetti un cinema di poesia che esaspera il vero, è il corrispettivo filmico di Ragazzi di vita e tutti gli accattoni sottoproletari che popolano le sue opere. Filmando per la prima volta quella realtà che aveva esplorato a fondo nei suoi testi, è come se Pasolini la scoprisse con uno sguardo nuovo e incontaminato. Senza un’organizzazione prefissata delle immagini, l’intellettuale esplora il medium in fieri e teorizza una (sua) lingua scritta della realtà. Da ciò consegue una serie di scelte, quali la volontà di utilizzare in gran parte non-attori, talvolta doppiati a posteriori, per mantenere la loro purezza di soggetti pre-Storici e pre-moderni, o l’idea di mantenere l’unità spazio-temporale delle inquadrature con l’uso di piani sequenza e le sue celebri “panoramiche a stazioni” che trasformano l’ambiente delle borgate di periferia in pale d’altare di una sacralità laica (la colonna sonora è composta principalmente da brani di Bach). In questa realtà di abbandonati ai margini della società, l’unica forma di salvezza per un accattone non può che essere la morte, ed esclamare, in fin di vita, “ah, mo’ sto bene”.

LA RICOTTA, disponibile su YouTube

Italia, 1963, drammatico

Nella campagna romana si stanno svolgendo le riprese di un film sulla Passione di Cristo. Stracci, che ricopre il piccolo ruolo del ‘ladrone buono’, cede il proprio cestino del pranzo alla famiglia affamata e tenta in ogni modo di recuperare del cibo in più per placare la fame che sente. Di questa tragedia in corso, il regista, interpretato da Orson Welles, non si accorge minimamente, e vedrà Stracci davvero solo quando sarà troppo tardi.

Il mediometraggio fa parte di un film antologico composto da 4 segmenti, intitolato Ro.Go.Pa.G dalle iniziali dei 4 registi che hanno diretto i diversi cortometraggi (Rossellini, Godard, Pasolini e Gregoretti). Il film di Pasolini è stato quello più controverso che costò al regista una condanna a quattro mesi di carcere per vilipendio della religione, evitati dietro pagamento di una multa e la censura della sua opera. Il film è stato restaurato nella sua versione originale nel 2022.

Se da un lato fu aspramente criticato dalla Chiesa, dall’altro fu anche il segmento più acclamato dalla critica e, nel 1964, vinse addirittura la nostra local Grolla d’oro per la miglior regia a Saint-Vincent. Come sempre riusciva Pasolini, La Ricotta è una poetica rappresentazione della miseria umana, qui con un parallelo tra la Passione di Cristo e le sventure del povero figurante Stracci, ridotto a stenti dalla fame. Una commedia grottesca e amara che non lascia spazio alla speranza.

COMIZI D’AMORE, disponibile su Prime Video e YouTube

Italia, 1965, documentario

Nel cuore degli anni ’60 e delle loro rivoluzioni sociali, Pasolini gira per l’Italia insieme al suo produttore Alfredo Bini per far luce sulle opinioni degli Italiani a proposito dell’amore, della sessualità e del buon costume, attraverso una carrellata di interviste brevi e mirate. Con questo dispositivo classico, anche se in modo lontano dal documentario televisivo, il regista si mette in scena, con il microfono in mano, mentre tenta di sollecitare reazioni di fronte a temi come il divorzio, l’omosessualità e la prostituzione, allora sinonimo di tabù e di scandalo. Le sue domande non sono soltanto rivolte a persone semplici, come i numerosi bagnanti sulle spiagge, ma anche a personaggi intellettuali di spicco: nel film, infatti, intervengono figure come Alberto Moravia, Oriana Fallaci e Giuseppe Ungaretti. Il film-inchiesta di Pasolini tratteggia un’Italia segnata da grandi contraddizioni, da un lato una modernità travolgente e dall’altro una profonda arretratezza, con punti di vista divergenti tra Nord e Sud, un Paese insomma che cambia a velocità diverse.

TEOREMA, disponibile su YouTube

Italia, 1968, drammatico

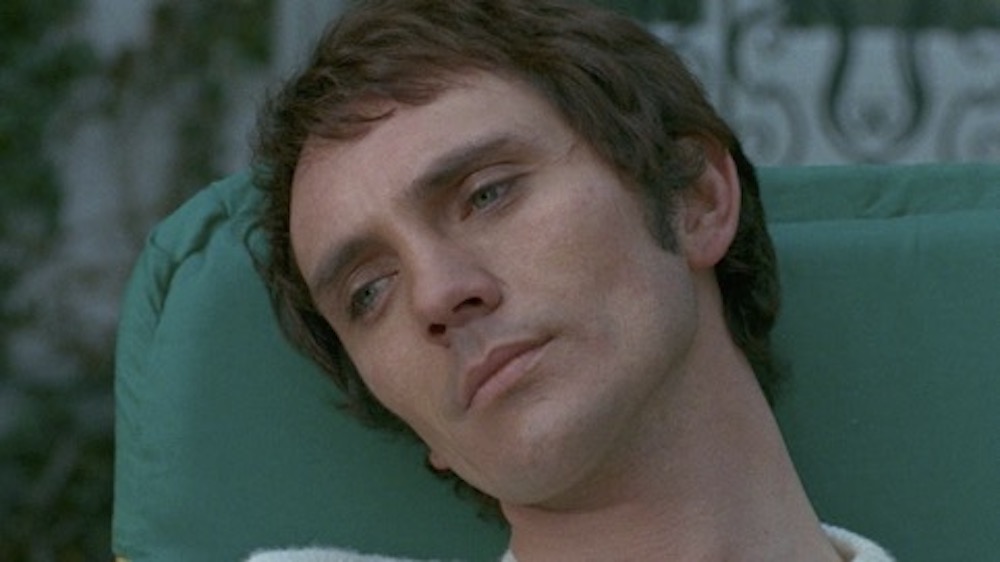

Nel 1968, Pasolini porta a termine “Teorema”, opera cinematografica realizzata in parallelo alla stesura dell’omonimo libro. Il film inizialmente doveva trattarsi di una pièce teatrale, ma Pasolini preferì veicolare alcuni concetti attraverso i silenzi, espediente di cui fa largamente uso nella sua filmografia. Il regista, qui, rappresenta le varie tappe di quello che definiamo teorema in matematica. Comincia appunto con un’ipotesi: “se una famiglia borghese ricevesse la visita di un giovane dio, cosa succederebbe?”. Prosegue poi illustrando una possibile tesi, costituita dalle interazioni che ogni personaggio ha con questo “dio” (Terence Stamp), giovane uomo che la famiglia ospita e di cui non è dato sapere nient’altro. È evidente il senso di smarrimento che provano tutti i personaggi dopo il suo arrivo. Tutti rimangono folgorati dalla sua purezza e cercano di ripristinare, in vari modi, la spiritualità che la loro classe aveva da tempo perso. Solo la domestica (Laura Betti), unica figura non appartenente alla borghesia, avrà una maturazione positiva mentre gli altri, incapaci di interfacciarsi con ciò che è sacro, finiranno per perdersi. Questa la dimostrazione del teorema di Pasolini. Nel suo “come volevasi dimostrare” il regista intende sottolineare il materialismo della classe borghese attraverso una visione chiaramente marxista. Tale chiave di lettura verrà successivamente criticata a causa dell’accostamento tra divino e ateismo, professato da Marx.

CHE COSA SONO LE NUVOLE, disponibile su Dailymotion

Italia, 1968, commedia

Come La ricotta, Che cosa sono le nuvole? è un episodio di Capriccio all’italiana, uno dei diversi film antologici in cui Pasolini è stato coinvolto. Alcuni degli attori feticcio dell’autore – Totò, Ninetto Davoli, Laura Betti – sono marionette filosofe: sul palco “interpretano” (ma, chissà, forse sono) i personaggi di Otello, ma dietro le quinte si interrogano sul senso del loro essere-nel-mondo. Il cortometraggio è una delle opere pasoliniane che contiene un notevole significato metacinematografico. Le marionette in cerca d’autore non solo si configurano come gli ennesimi stracci dell’umanità del suo cinema delle borgate, ma si fanno vicari del rapporto dialettico tra spettatore e (non)attore, sono a loro volta spettatori di loro stessi, Ulissi incatenati nella società dello spettacolo dell’industria culturale. Condannati a ripetere all’unisono le battute di Shakespeare, scatenano l’ira del pubblico, che si rivolta aggredendo i poveri fantocci. Scaraventati in una discarica da un Domenico Modugno nelle vesti di uno spazzino, immobili, ma con lo sguardo spalancato verso il cielo, non gli resta che interrogarsi sulla straziante, meravigliosa, bellezza del creato. In mezzo alla spazzatura.

MEDEA, disponibile su Rakuten TV e YouTube

Italia, 1969, drammatico, fantastico

Quando, dopo Edipo re, Pasolini decide di tornare a lavorare sulla tragedia greca, in questo caso scegliendo come ispirazione un testo di Euripide, nella sua visione si impone l’idea che solo una donna possa interpretare la protagonista: Maria Callas. Tra la cantante e il regista si instaura un profondo sodalizio artistico, quasi spirituale, molto chiacchierato dai giornali. La Medea incarnata da Maria Callas è una maga bellissima e seducente, ma fin dalla prima scena in cui appare porta con sé un alone di alterità, di pericolo, che emerge attraverso una recitazione giocata principalmente sullo sguardo. I paesaggi naturali brulli, i costumi carichi di ornamenti dorati, i canti popolari malinconici e i lunghi silenzi portano lo spettatore in una dimensione altra, dove il mito classico si carica di un valore più ampio. La figura portata in scena da Pasolini insieme a Callas è una donna sola in terra straniera, temibile in quanto potente e affascinante perché misteriosa, una donna in balia delle proprie passioni e infine della follia, in un ritratto senza tempo.

Una risposta

Artista unico.