Negli ultimi anni il disagio psichico degli adolescenti è diventato una delle emergenze silenziose più rilevanti del nostro tempo. I segnali di sofferenza compaiono sempre prima, spesso già alle soglie della preadolescenza, e coinvolgono un numero crescente di ragazze e ragazzi che faticano a trovare un equilibrio tra pressioni scolastiche, fragilità personali, relazioni complesse e un mondo digitale che amplifica emozioni e vulnerabilità.

Anche in Valle d’Aosta questo fenomeno appare in costante aumento: lo confermano i professionisti dell’Usl, che negli ultimi anni hanno registrato migliaia di accessi ai servizi di salute mentale da parte degli adolescenti e quadri clinici sempre più precoci, articolati e difficili da intercettare. Ma dietro i numeri ci sono storie, famiglie, insegnanti, servizi e una comunità intera che cerca di capire come accompagnare i più giovani in un passaggio della vita reso oggi particolarmente fragile. Abbiamo provato a fotografare il tema in Valle d’Aosta: dalle manifestazioni del disagio ai fattori che lo alimentano, dal ruolo della scuola alle sfide poste dai social network, dalle risposte istituzionali alle testimonianze dirette, fino alle nuove forme di supporto tra pari

Dati e tendenze

di Martina Praz

Disagio psichico negli adolescenti: in aumento i casi e sempre più precoci

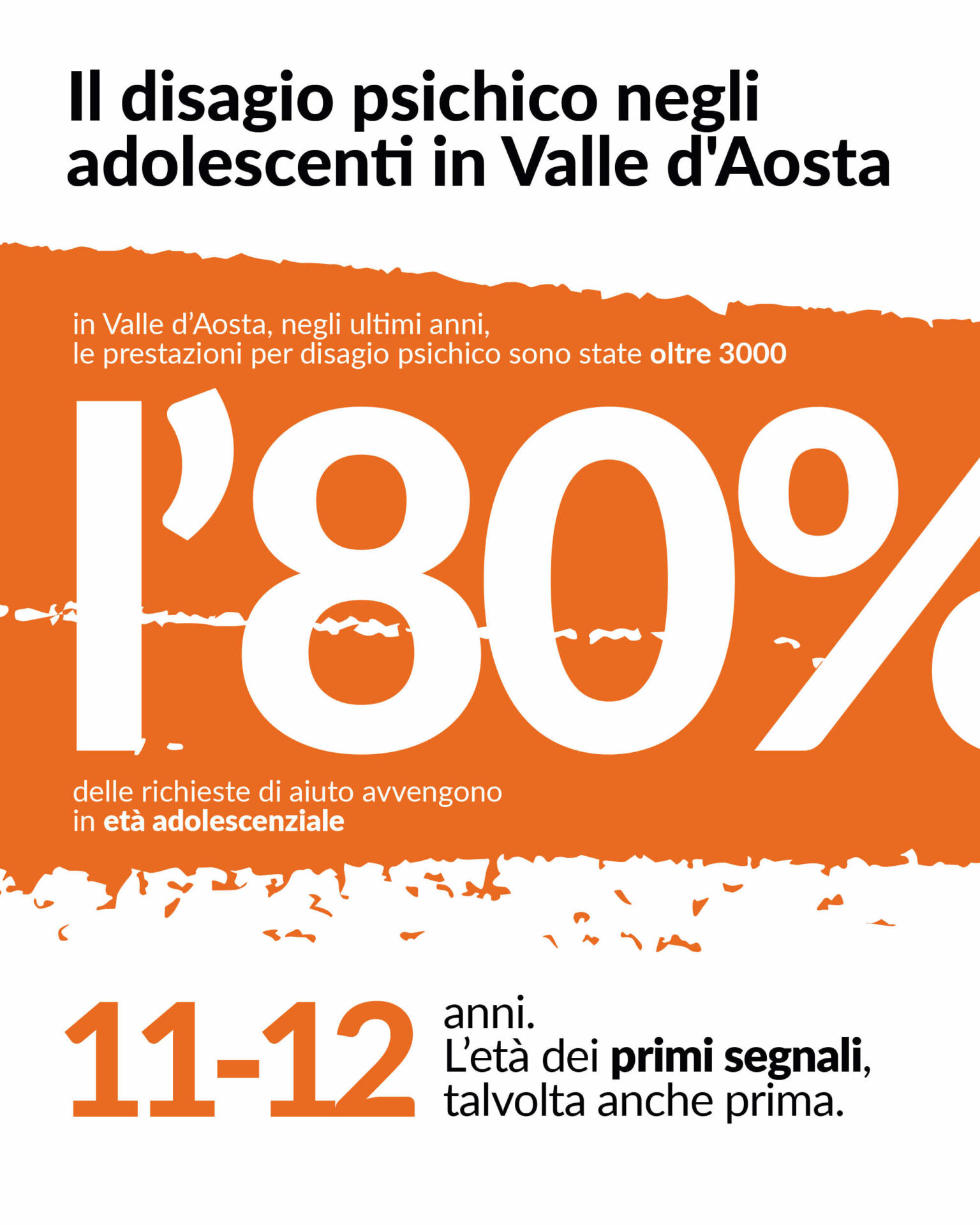

Sempre più precoci, sempre più frequenti. I segnali del disagio psichico negli adolescenti si manifestano già intorno agli 11-12 anni, ma in alcuni casi possono emergere anche prima. A spiegarlo è il gruppo di lavoro dell’Usl della Valle d’Aosta, composto dalle strutture di Neuropsichiatria infantile, Psicologia, Psichiatria e dal SerD, che osserva un “aumento progressivo del fenomeno”, in linea con quanto rilevato su scala nazionale e internazionale, “della gravità, della complessità e della precocità dell’esordio dei quadri clinici”. Tradotto in numeri, in Valle d’Aosta, negli ultimi anni le prestazioni per disagio psichico (prime visite e successive) in adolescenza sono state 3.000 per il servizio di Psicologia e circa 1.000 per il servizio di Neuropsichiatria infantile. “L’80% delle richieste di aiuto – spiegano gli esperti – avvengono in età adolescenziale”.

I segnali del disagio psichico

Ma come si manifesta il disagio psichico negli adolescenti? “Possono esserci instabilità dell’umore e del comportamento, con emozioni che cambiano rapidamente e in modo intenso, rendendo il modo di relazionarsi agli altri spesso imprevedibile e instabile”, dice il gruppo di lavoro. In molti casi si osservano atteggiamenti di ritiro sociale: difficoltà nell’andare a scuola, timore ad esporsi allo sguardo degli altri, chiudersi in casa per inadeguatezza e vergogna. Poi ci sono le difficoltà scolastiche, come scarsa attenzione e concentrazione, l’uso eccessivo dei social network, di alcol e sostanza, l’ansia. “A livello fisico – proseguono gli esperti -, si possono notare difficoltà legate all’alimentazione o comportamenti autolesivi. In certi casi, si riscontrano anche disturbi del pensiero, con una percezione alterata della realtà e sensazioni persecutorie. Possono comparire forme di aggressività rivolte verso sé stessi o verso gli altri, che si manifestano attraverso pensieri, impulsi o comportamenti finalizzati a farsi o far del male”.

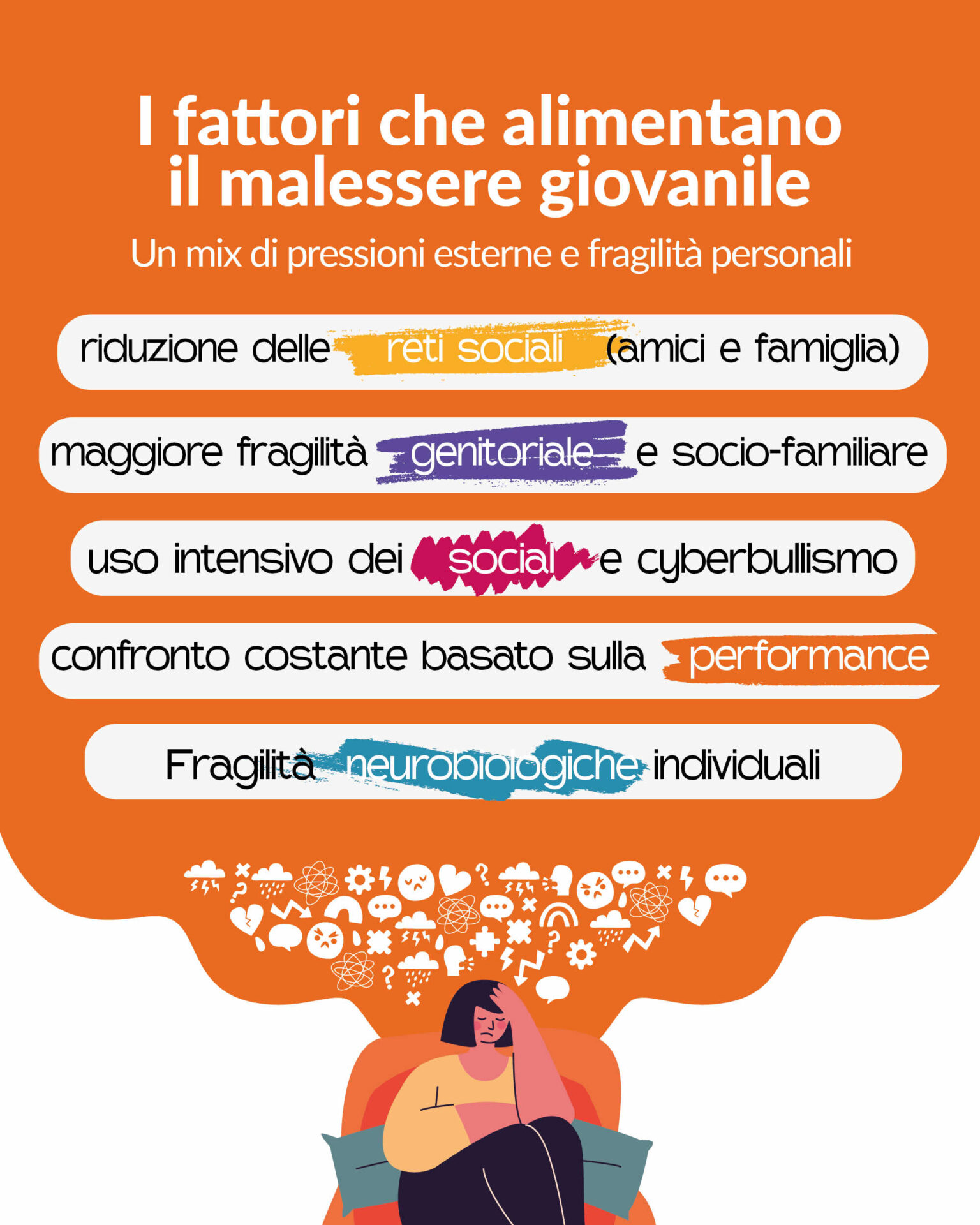

Perché si manifesta un disagio? Il gruppo di lavoro parla “più fattori concomitanti” che riguardano, ad esempio, la riduzione delle reti sociali di appartenenza (amici e famiglia), la maggiore fragilità genitoriale e socio-familiare, l’uso intensivo dei social, i fenomeni di bullismo online, il confronto costante e culturale basato sulla performance. Ai “fattori esterni” – gli ambienti di vita dei ragazzi (tra cui la scuola), gli eventi a cui sono esposti, le relazioni interpersonali – si mescolano “fattori interni”, come “il temperamento della persona e le fragilità neurobiologiche che possono rendere più difficile affrontare situazioni stressanti o emotive, rendendo talvolta la persona più sensibile o meno resistente”.

Il ruolo cruciale della scuola

La scuola non è la causa del disagio psichico, ma può diventare un luogo prezioso per coglierne i segnali, spiegano gli esperti, che la definiscono “un anello cruciale per la rilevazione precoce del disagio”. Il suo ruolo è importante per un primo intervento di supporto – la diffusione di sportelli di ascolto ne è un esempio – utile a rilevare il disagio e prevenirlo ma anche per collegare studenti, famiglie e servizi. “Una strategia integrata tra scuola, famiglie e servizi sociosanitari è essenziale per affrontare in modo efficace il disagio psichico degli adolescenti”, spiega il gruppo di lavoro.

Docenti e personale scolastico possono contribuire a cogliere i segnali del disagio, osservando il calo improvviso della partecipazione, del rendimento scolastico, le assenze, il comportamento svogliato, l’irritabilità o il ritiro sociale. Per questo, “è utile aumentare i momenti formativi per i docenti per riconoscere i segnali precoci e saper gestire la crisi, collaborare con le famiglie, promuovendo ambienti inclusivi per ridurre lo stigma associato ai disturbi mentali”.

I social: rischio o opportunità?

Nel rapporto tra giovani e salute mentale, i social network sono “strumenti ambivalenti – dice il gruppo di lavoro -. Possono agire come segnali precoci, luoghi di peer support (come avviene nel progetto Youngle, a cui è dedicato il prossimo paragrafo) e canali di alfabetizzazione emotiva, ma rischiano anche di amplificare contenuti nocivi se non guidati da pratiche etiche e competenti”. Se utilizzati in modo positivo, i social possono “favorire la condivisione di risorse utili e ridurre le difficoltà nel chiedere aiuto”. I rischi sono dietro l’angolo e riguardano “il cyberbullismo, la disinformazione, la banalizzazione del disagio, le dipendenze da social, gli ostacoli ai contatti diretti coi servizi territoriali, l’offerta da parte dei social di una cassa di risonanza a comportamenti e soluzioni disfunzionali al malessere soggettivo”.

Per il gruppo di lavoro, “occorre concentrarsi sull’importanza del linguaggio: evitare slogan stigmatizzanti, promuovere racconti di resilienza, fiducia e possibilità di recupero. Il ruolo della scuola e dei servizi è cruciale: integrare i media digitali con interventi in presenza, garantire accessibilità e privacy e assicurare un circuito di ascolto facile e rapido. Per rinforzare le potenzialità positive dell’uso dei social, possono essere proposte attività come l’alfabetizzazione mediatica mirata, la promozione di usi sani dei device a ragazzi e genitori, campagne preventive orientate all’empatia e alla responsabilità comunitaria”.

Quando chiedere aiuto a uno specialista?

Il momento di rivolgersi a un esperto arriva quando il disagio dura settimane e compromette la vita quotidiana: scuola, relazioni, sonno o alimentazione. In questi casi è fondamentale una valutazione professionale che coinvolga anche la famiglia. “Lo specialista interviene con una valutazione iniziale dell’adolescente e dei familiari, per comprendere i sintomi, il contesto, il supporto e i rischi – spiega il gruppo di lavoro -. Sarà elaborata una eventuale diagnosi e attivato un adeguato percorso di cura con definizione di obiettivi, tempi, modalità di trattamento (medico, psicologico, sociale, educativo), creando un ponte con la scuola”.

In alcuni casi specifici, nonostante la giovane età, può essere necessario ricorrere agli psicofarmaci. La decisione “viene condivisa con il ragazzo e i genitori” e la somministrazione “viene sempre integrata all’interno di una presa in cura globale”, sotto stretto controllo medico.

La parola ai ragazzi

di Martina Praz e Silvia Savoye

Arriviamo alla Cittadella dei Giovani – oggi Plus – in un giorno infrasettimanale, senza appuntamenti fissati. L’idea è quella di intercettare i ragazzi impegnati nelle attività in corso e provare a dialogare con loro. Ci aspettavamo qualche difficoltà nell’affrontare certi temi, ma accade il contrario: non solo troviamo giovani disponibili a parlare, ma chi accetta – a telecamere spente e, dove richiesto, in totale anonimato – si rivela un fiume in piena. Hanno voglia di raccontarsi. E di farsi ascoltare.

Ottavia, 21 anni: “Entro nel mondo del lavoro senza sapere nulla, da sola. Ma seguo la mia passione”

Sto entrando nel mondo del lavoro e sto affrontando molte difficoltà. Devo aprire la partita IVA e, data la mia giovane età, mi rendo conto di quanto sia complicato. Non ho abbastanza risorse e la scuola non mi ha mai fornito questo tipo di conoscenze. Mi trovo completamente da sola, senza alcuna preparazione, costretta a informarmi da me. Mi sento senza supporto. I miei genitori non hanno mai vissuto questa esperienza: sono sempre stati dipendenti, quindi non possono aiutarmi.

La partita IVA genera tante incertezze, soprattutto se, come nel mio caso, mancano prospettive concrete. Come artista, il mio lavoro non è particolarmente valorizzato. Eppure, quella che ho fatto è una scelta di passione. Sono una sarta, ed è ciò che desidero fare. Cerco di portare avanti questa vocazione nonostante le difficoltà.

Durante il percorso scolastico, soprattutto in quarta e quinta superiore, ho sentito che la scuola continuava a trattarmi come una bambina, mentre avrei voluto essere accompagnata verso la responsabilità in un altro modo. Mi sarebbe piaciuto che l’attenzione fosse meno concentrata sui voti, che non riflettono chi sono davvero, e più su ciò che significa vivere. Studiare è importante, e se ne capisce il valore dopo la scuola, ma spesso il modo in cui si studia non permette di conservare ciò che si impara.

Non è un metodo efficace. Per fortuna, nella mia scuola ho trovato professori che mi volevano bene e mi hanno sostenuta. Tuttavia, la mia esperienza precedente, al liceo scientifico, è stata diversa. In prima superiore mi sono sentita sola: l’ambiente era molto competitivo, mancava il supporto sia dei docenti che dei compagni. Chi era avanti andava avanti, chi era in difficoltà restava indietro.

Ho vissuto momenti di sconforto, ma il supporto psicologico a scuola era difficile da raggiungere. La psicologa era presente pochissimo: sono riuscita a incontrarla una sola volta. In quel periodo, la mia figura di riferimento è stata mia sorella maggiore.

Guardando al futuro, spero di riuscire a costruire qualcosa di mio, di continuare a coltivare la mia passione senza essere schiacciata da tutte le responsabilità che sento arrivare.

Davide, 17 anni: “Tra scuola e passioni, cerco di trovare il mio equilibrio”

Ho 17 anni e mezzo, e questo è un periodo piuttosto stressante per me. Ho molte attività: faccio teatro, suono, e sono anche educatore per i ragazzi delle medie. Tutto questo ha ridotto il tempo che posso dedicare allo studio, ma sto cercando comunque di gestirmi.

Ho scelto queste attività perché non riuscivo più a studiare per tante ore di fila. Senza un impegno concreto, finivo per passare il tempo al telefono, senza fare nulla di davvero utile. Frequento il liceo. Solo da quest’anno ho iniziato a capire il senso della scuola. Nei primi tre anni non mi è rimasto molto di ciò che ho studiato, ma ora, soprattutto con le materie scientifiche, la matematica e la fisica, sto iniziando a vedere un’utilità, anche pensando alla mia futura carriera.

Rispetto agli anni precedenti, quest’anno i professori sono un po’ più lenti, abbiamo iniziato le verifiche solo a novembre. I miei genitori, però, sono piuttosto preoccupati perché mi vedono studiare poco, anche se in realtà lo faccio. Capisco che lo fanno per il mio bene, ma la loro pressione è comunque fonte di stress. A volte sento che da me ci si aspetta di essere perfetto, di riuscire a seguire tutto: scuola e passioni insieme.

Per quanto riguarda il futuro, alle medie e nei primi anni delle superiori volevo diventare veterinario. Poi le cose sono cambiate. Ora penso a medicina, oppure a qualcosa legato allo spazio e all’astronomia, un campo che mi ha sempre affascinato e che mi stimola a voler scoprire di più. So che sono percorsi difficili, sia come materie sia come impegno. Ma quando mi metto un obiettivo in testa, cerco sempre di raggiungerlo. Penso di potercela fare.

Durante le superiori ho trovato un buon ambiente. La mia classe è unita, ci aiutiamo tra noi. Alle medie, invece, ho sofferto di più: la classe era divisa in gruppetti e mancava un vero spirito di gruppo.

Quando ho bisogno di aiuto, mi rivolgo a mio fratello, maggiore. Non è sempre affidabile, ma alla fine mi dà consigli giusti. Gli voglio bene per questo. Riguardo ai social, cerco di non passarci troppo tempo. Penso che ci allontanino dalla realtà. Preferisco fare altre cose, anche solo giocare ai videogiochi o uscire all’aperto, come si faceva un tempo. I social non fanno sempre bene e spesso ci si sente giudicati. Cerco di restare distante da quel tipo di pressione.

Giulia, 15 anni: “Ci chiedono troppo, e ci tolgono tutto”

Ho 15 anni, quasi 16, e frequento il terzo anno del Liceo. Questo è un anno davvero pesante. Le richieste sono tante e il tempo è pochissimo: solo questa settimana ho avuto tre verifiche, e la situazione continua così, senza pause, almeno fino a Natale. È una pressione costante. Personalmente non studio per prendere dieci, mi accontento di un sette, ma anche per arrivare a quel risultato devo rinunciare a molto: un’uscita con un’amica, un gelato, una chiacchierata. E trovo che questo non sia giusto. Spesso ci troviamo a dover affrontare verifiche su più di 100 pagine di programma: è inaccettabile.

In più, mia madre è un’insegnante. Questo rende tutto ancora più complicato: qualsiasi mio risultato, positivo o negativo, arriva a lei immediatamente, senza filtri. Mi sento costantemente osservata, sotto giudizio. È davvero faticoso. Anche se a volte i professori cercano di venirci incontro, il sistema scolastico in sé è, secondo me, tra i più tossici che esistano. Lo dicono anche i ragazzi che arrivano da altri Paesi. E ora, con il divieto dei telefoni deciso dal ministro Valditara, è ancora peggio. Capisco che l’uso del telefono debba essere regolato durante le lezioni, ma toglierlo del tutto limita la nostra libertà e anche le possibilità di apprendimento.

I miei genitori non pretendono che io abbia voti alti, basta che non venga bocciata. Però sono molto presenti e controllano ogni momento della mia giornata. A volte si litiga spesso. Se potessi dire loro qualcosa, chiederei solo un po’ più di autonomia: finché i miei voti sono sufficienti, vorrei poter organizzare il mio tempo da sola.

Quando ho momenti difficili, mi confido con i miei amici. Con i miei genitori è più complicato, perché sono molto ansiosi e tendono a ingigantire i problemi. Quanto alla scuola, lo psicologo c’è, ma è praticamente irraggiungibile: serve il consenso firmato di entrambi i genitori, e se non vuoi coinvolgerli diventa impossibile. Sarebbe utile avere uno sportello anonimo, dove andare senza dover giustificare nulla e, soprattutto senza che ti vengano a chiamare in classe davanti a tutti. Così, nessuno ci va.

Sui social sono poco attiva, non pubblico quasi nulla. Non per paura del giudizio, ma perché li trovo un ambiente tossico e giudicante. Alcune parole dette sui social fanno male e non si dimenticano facilmente.

Il mio sguardo sul futuro? Lo vedo piuttosto disastroso. Non mi fido dei governanti, non credo che avrò una pensione. Vedo i miei genitori costretti a lavorare fino a 70 anni, e temo che io dovrò farlo fino a 80. Vorrei costruirmi un futuro altrove, perché qui in Italia non vedo possibilità concrete.

Margherita, 17 anni: “Sto cercando di capire chi sono, ma è tutto troppo”

Questo per me è un periodo molto confuso. Nella mia vita stanno succedendo tante cose tutte insieme, e la scuola non aiuta: è una fonte di pressione emotiva enorme. Io sono straniera, vivo in Italia da due anni e da subito ho notato una differenza fortissima tra la scuola italiana e del mio paese. Qui mi sento consumata.

Studio tantissimo, ma spesso sento che è inutile: il giorno dopo una verifica, ho già dimenticato tutto. Studio solo per i voti, per memorizzare, ma non imparo davvero. Nel mio paese avevo voti molto alti, qui da cinque anni faccio fatica. Nonostante mi impegni, spesso non vado oltre il sei, e ci sono professori che non danno di più anche se ti sforzi. È frustrante sentirsi sempre sotto sforzo, ma non essere mai riconosciuti.

In questo momento sto anche scoprendo una mia grande passione: il mondo dell’arte e del musical. È qualcosa che ho sempre amato, ma adesso sto cercando di approfondirlo davvero, magari anche per lavorarci un giorno. Solo che è difficile conciliare tutto: scuola, vita sociale e lavoro artistico. Sembra tutto un caos, un’unica cosa pesante e confusa.

Vivo tutto questo con ansia. Da un lato, sento la pressione sociale: sono estroversa, ho bisogno di amicizie e, quando mi sento sola, sto male. Dall’altro, c’è la scuola, dove i professori a volte si dimenticano che io vengo da un altro Paese e che la mia mente funziona in modo diverso. E poi c’è la passione per il musical: la seguo la sera, provo, cerco di tenerla viva. Ma questo significa finire tardi, magari alle due di notte, e poi dover studiare per le verifiche. È sfiancante.

Spesso mi sembra che la scuola non ci lasci spazio per altro. Ci chiedono di imparare poesie intere a memoria, ci valutano solo in base ai voti, anche se ci dicono che “non sono importanti”. Alla fine, però, è da lì che veniamo giudicati. Io discuto spesso con mia madre per queste cose. Dopo solo due mesi di scuola, mi sento già esausta, e a volte vorrei solo mollare tutto.

Quando ho bisogno di aiuto, dipende dal tipo di problema. Se riguarda le amicizie, mi rivolgo ai miei amici nel mio paese di origine: sono fuori dalla situazione e riescono a vedere le cose con più lucidità. Se si tratta della scuola, mi appoggio alla mia famiglia.

I miei genitori non mi mettono pressione sui voti, sanno che ho avuto difficoltà con la lingua e che mi impegno. Però spesso sento il peso del confronto con i miei fratelli maggiori. I miei genitori hanno paura che io commetta i loro stessi errori, e quindi mi controllano molto. A volte mi sembra che non mi capiscano davvero: forse vogliono aiutarmi, ma in realtà non riescono a mettersi nei miei panni.

In Valle d’Aosta poi è tutto più piccolo, e ho la sensazione di essere sempre osservata. Vengo da una grande città, ero abituata all’anonimato. Qui tutto si sa subito, e ogni errore ha delle conseguenze immediate. Mi sento giudicata, e questo è pesante. In questo momento della vita, in cui dovremmo esplorare e scoprire chi siamo, ci sentiamo oppressi da troppe aspettative e controlli.

Ranim, 20 anni: “Ho trovato il mio posto aiutando gli altri. E così ho guarito anche me stessa”

Sono arrivata in Italia da pochi anni e oggi lavoro come soccorritrice volontaria. Ho iniziato appena compiuti i diciott’anni e per me è stato come trovare uno spazio dove poter sfogare ciò che sentivo, un posto accogliente. Credo che la società offra delle opportunità, se le sai cercare, anche per noi giovani.

Non è sempre stato facile. Durante il percorso scolastico ho vissuto momenti difficili, ma ho sempre avuto il supporto di mia madre: parliamo molto, è il mio punto di riferimento e non ho mai sentito il bisogno di cercare qualcun altro con cui confidarmi. Tuttavia, l’integrazione nella scuola italiana è stata dura. Non avevo amici, i compagni erano già in gruppi consolidati, i professori non mi capivano, e mi sentivo esclusa.

Quel senso di solitudine mi ha spinto verso il volontariato. È nata da lì la voglia di aiutare gli altri: per cercare un modo di stare meglio io stessa. Quando vedi che basta un sorriso, un grazie, per cambiare la giornata a qualcuno, capisci che quel gesto aiuta anche te. Ho scelto di diventare soccorritrice proprio in seguito a quel periodo difficile: sentivo il bisogno di far star meglio qualcuno, perché sapevo cosa significasse sentirsi male.

Non ho mai avuto molti amici della mia età. Frequentando ambienti di volontariato, mi sono sempre trovata a interagire con persone più grandi, più mature, con cui riuscivo a parlare davvero. I miei coetanei spesso hanno interessi molto diversi: io non vado in discoteca, non bevo. A volte mi sento un po’ fuori posto, ma sono brava a creare relazioni e non mi pesa troppo.

Sui social ho una mia pagina e gestisco anche un account Instagram legato al mio volontariato. Se pubblico qualcosa, è perché io stessa ne sono convinta. Non mi interessa il giudizio degli altri: se mi piace, basta. Però riconosco che il mondo dei social può essere tossico, e spesso non rispecchia la realtà.

Riguardo al mio futuro, è tutto ancora un po’ incerto. In Marocco frequentavo un liceo scientifico molto esigente, più di quello italiano. Quando sono arrivata qui, ho trovato un sistema scolastico completamente diverso, e per questo ho scelto di tornare in Marocco a completare il mio diploma. Ho superato gli esami sia per medicina sia per fisica nucleare. Ma quel titolo non è riconosciuto in Italia, quindi sto cercando di sistemare le cose: mi sono iscritta a una scuola privata per ottenere il diploma italiano e poi vedere che strada prendere.

Vorrei rimanere con la mia famiglia, ma in Valle d’Aosta le possibilità sono limitate. Sto ancora cercando il mio percorso. L’indecisione non mi spaventa: penso sia normale, anzi, fa parte della vita. Se avessimo tutti le idee chiare fin da subito, forse perderemmo il gusto di scoprire la nostra strada.

Un messaggio per gli adulti? Non generalizzate: non tutti i giovani sono uguali. Io, ad esempio, mi sento già dentro il mondo degli adulti, anche se ho solo vent’anni. Lavoro, faccio volontariato, sono in tirocinio al SerD. L’adolescenza per me è passata quasi inosservata, forse perché mia madre ha sempre saputo ascoltarmi, senza giudicarmi. Questo mi ha dato una grande forza.

Certo, ci sono stati momenti duri: la sensazione di non riuscire a comunicare, la frustrazione di sapere una risposta ma non trovare le parole per dirla. È stato il periodo più difficile della mia vita. E oggi so che vale la pena concentrarsi su ciò che ci fa stare bene, e lasciare andare quello che ci ruba energia. Come dice la nostra vicina di casa se ti arrabbi per un minuto, perdi 60 secondi di felicità.

Sabrina, 19 anni: “Vivo in un posto in cui so di avere occasioni ma se quando esci da scuola non continui a studiare o non trovi subito un lavoro ti senti giudicato”

La società è sicuramente pressante nei confronti dei giovani. C’è questa pretesa che quando esci da scuola bisogna per forza avere successo, continuare a studiare oppure andare a lavorare. Ti senti giudicato se non lo fai.

Sabrina ha 19 anni ed ha appena concluso l’Itpr sociale: “Adesso sto lavorando perché mi servono i soldi per prendere la patente”, racconta. Il futuro non la preoccupa più di tanto.“Penso di essere in un posto geografico e in un contesto europeo tranquillo in cui so di avere occasioni – spiega -. A meno che non scoppi la guerra sono abbastanza tranquilla. Non ho ancora un’idea precisa su cosa vorrò fare nel mio futuro ma per ora la certezza è che voglio fare più cose possibili: imparare una nuova lingua o uno strumento, imparare a essere più paziente o gentile”.

Negli anni della scuola, Sabrina ha sempre frequentato lo sportello di ascolto psicologico. “Non sono stata troppo fortunata con gli insegnanti, non c’era molto ascolto. Se si aveva qualcosa da dire sul loro modo di spiegare si veniva subito giudicati o zittiti. C’erano insegnanti che se gli facevi notare un atteggiamento non corretto ti prendevano di mira. Io ne parlavo con lo psicologo scolastico da cui ho avuto la fortuna di poter andare fino a settembre, nonostante io abbia fatto la maturità a giugno. Ora che ho finito la scuola mi mancherà e penso che, a meno di problemi interiori particolari, non ci andrò perché dovrei pagarmelo e i costi sono piuttosto alti”.

Quanto ai suoi coetanei, Sabrina parla di una generazione “svogliata”. “Ci sono tante cose da fare in giro per Aosta, anche sportive o intellettuali, ma tutti cadiamo nelle solite cose, andiamo al Fashion o al Moma. Non c’è la voglia di fare le cose nemmeno quando ce le abbiamo davanti”. Anche l’alcol “è esagerato – prosegue la ragazza –. È brutto vedere i ragazzini di 12 o 13 anni bere ma credo che faccia parte della cultura che c’è qui“.

Joëlle, 21 anni e l’indecisione sull’iscrizione all’università

Un’isola grande come la Valle d’Aosta ma con il mare. Dopo la maturità al liceo musicale di Aosta, Joëlle, che oggi ha 21 anni, ha trascorso 11 mesi alle Canarie. “Ho deciso di fare un anno all’estero di volontariato europeo e internazionale per cercare di schiarirmi le idee – racconta -. Ho lavorato nel sociale occupandomi di anziani, bambini, ragazzi e persone con disabilità. È stata un’esperienza molto impattante. Quando sono tornata in Valle ho continuato a lavorare come operatrice giovanile nell’area della mobilità internazionale e volontariato a Plus (l’ex cittadella dei giovani di Aosta). Mi occupo di organizzare eventi per i ragazzi”.

Il futuro la preoccupa. “Sono stata contenta della decisione che ho preso perché mi ha formata molto nel pratico. Sono stata via di casa, in un paese straniero e mi sono creata la mia indipendenza. Ora sono tornata a vivere con i miei e tornare alla mia vita precedente dopo un’esperienza così è un cambio molto difficile da gestire. Cerco e non cerco l’indipendenza perché ho visto come si vive da soli ma allo stesso tempo ho fatto fatica a gestire la mia vita, anche solo dal punto di vista economico. Ora invece ho un appoggio”.

L’altro dubbio riguarda l’iscrizione all’università. “Quando ho terminato i miei studi ho avuto un blocco sull’iscrizione all’università perché sentivo troppo la pressione sociale su quello che dovevo diventare. Ho iniziato a vivere la quotidianità attraverso il lavoro e altre esperienze ma questo aspetto torna sempre, a prescindere dagli studi. Ho vissuto molto quest’ansia di dover decidere e dover essere. Ora mi sento un po’ persa perché vorrei tornare via ma non ho il coraggio, ho paura di fare quel passo in più per iscrivermi all’università. In tutto questo i genitori sono il mio pilastro, mi hanno sempre lasciato la libertà di prendere le mie decisioni e allo stesso tempo mi hanno passato l’emozione di essere parte di una famiglia”.

Per Joëlle, affidarsi a uno psicologo nei momenti di difficoltà è molto importante: “Aiuta a non sentirsi sbagliati ed è un investimento che ognuno di noi dovrebbe fare a prescindere dal tipo di problemi perché alla fine tutti ce li abbiamo. Io ho fatto molta fatica a chiedere aiuto perché sono cocciuta e testarda ma ho voluto prendermi cura del mio benessere. Anche i miei coetanei la pensano così mentre per le generazioni precedenti chiedere aiuto è ancora un tabù, una debolezza”. Tutto ciò non cancella la paura di fallire e il senso del tempo, che sembra sfuggire dalle mani. “Io ogni tanto mi alzo e sento che sto fallendo, mi faccio prendere dal panico, dai pensieri negativi. Sento il peso del tempo, è come se avesse le ali.

Il punto di vista dei genitori

di Silvia Savoye

“Con nostra figlia ci siamo accorti troppo tardi”: il racconto di una madre tra ansia, autolesionismo e il lungo cammino verso la cura

Con nostra figlia ci siamo accorti di tutto sempre troppo tardi. Abbiamo iniziato a percepire che qualcosa non andava alla fine della terza media: c’erano bugie, comportamenti strani, le prime trasgressioni – sigarette, sigaretta elettronica – e la prima cotta per un ragazzino piuttosto turbolento. Era sempre stata una bambina molto gestibile, bravissima a scuola, senza alcun tipo di difficoltà. Ma in quel periodo sono arrivate le prime punizioni.

Una sera, presa dalla preoccupazione, ho controllato di nascosto il suo cellulare: lì ho scoperto che assumeva di nascosto Tachipirina, l’unico farmaco presente in casa. Presi dal panico, ci siamo rivolti a uno psicologo – un ex compagno di università – e abbiamo iniziato un percorso di sostegno. All’inizio, sebbene preoccupati, non avremmo mai immaginato il tunnel nel quale stavamo per entrare.

Con l’aiuto dello psicologo e affrontando subito la questione con nostra figlia, abbiamo capito che il ricorso ai farmaci era un modo per placare l’ansia. Un disagio nato, da un lato, dalla morte improvvisa del suo animale d’affezione – un evento per lei emotivamente molto forte – e dall’altro dalla frequentazione di coetanei con esperienze di vita troppo complesse per la loro età.

Abbiamo eliminato tutti i medicinali da casa, ma nel giro di poco è iniziata una fase più grave: nostra figlia ha cominciato a tagliarsi. Usava le lamette del temperamatite. Anche in questo caso ce ne siamo accorti solo dopo un paio di mesi, quando ormai l’autolesionismo era diventato un meccanismo di sfogo consolidato. A darci l’allarme è stata un’amichetta, spaventata, che ci ha raccontato tutto. Abbiamo proseguito il percorso terapeutico, che ha iniziato a concentrarsi su questa nuova problematica.

A scuola le difficoltà sono esplose. Aveva appena iniziato la prima superiore, e quando i compagni hanno scoperto la sua fragilità, l’hanno derisa e presa in giro, con quella crudeltà superficiale che i ragazzi possono avere a quell’età. Nostra figlia ha reagito isolandosi sempre di più e ha sviluppato una depressione profonda, con pensieri di morte. A quel punto, d’accordo con lo psicologo, abbiamo deciso di coinvolgere la neuropsichiatria infantile, avviando un percorso ospedaliero.

Non so se posso dare veri consigli ai genitori che vivono situazioni simili. Posso solo dire: fatevi aiutare da chi ha gli strumenti giusti. Da soli non si va lontano. Il momento più difficile è stato la fase critica, quando abbiamo vissuto nella costante paura che nostra figlia potesse togliersi la vita. È un dolore immenso. Oggi quella fase sembra essere superata, ma resta il timore costante. Nostra figlia continua a camminare su un terreno pericoloso: il rischio di nuove dipendenze è sempre dietro l’angolo – un ritorno all’autolesionismo, il binge drinking, o l’assunzione di pastiglie che circolano con troppa facilità tra gli adolescenti aostani. Di queste cose, purtroppo, si parla ancora troppo poco, e come genitori è molto difficile sapere di potersi fidare.

Sì, siamo seguiti dal sistema sanitario valdostano. Il giudizio più duro è quello che ci infliggiamo da soli. Io, come madre, mi sento inadeguata e impreparata rispetto a ciò che è successo. La solitudine è inevitabile: certi pesi sono difficili da raccontare e alla fine ci si isola. Per pudore, forse. Perché hai paura che, nel raccontarle, certe cose diventino ancora più reali. O per vergogna: quella sciocca vergogna che nasce dal sentirsi lontani da quell’immagine di perfezione che avevamo costruito.

Ma confrontarsi è fondamentale. Serve parlarne, sia con altri genitori che vivono situazioni simili, sia con chi fa parte della nostra quotidianità. Nella nostra società, le fragilità sono ancora qualcosa da nascondere. Ma credo che la fragilità dei giovani non riguardi solo le famiglie coinvolte: riguarda tutti noi. È una responsabilità collettiva. Dobbiamo evitare che diventi una condizione con cui convivere e cercare invece di capire come prevenirla, come trasformarla in altro.

Lo sguardo esperto

di Nathalie Grange

“Genitori spazzaneve e ragazzi fragili”: il disagio adolescente visto da una pedagogista

Adolescenti sempre più frustrati, in ansia, in affanno a scuola e in difficoltà nelle relazioni. E il mondo degli adulti si interroga: cosa sta accadendo? Cos’è cambiato? Sono le domande da cui siamo partiti per questa intervista a Lucia Poli, pedagogista, giudice onorario al Tribunale per i minorenni di Torino, impegnata nel sociale e a contatto con il mondo giovanile da oltre 20 anni e, non da ultimo, da poco eletta presidente della sezione Valle d’Aosta dell’Anpe, l’Associazione nazionale dei pedagogisti.

Lei che gli adolescenti di oggi li conosce bene, cosa sta loro accadendo? Perché in tanti sono in difficoltà?

“In questo momento, nella società, ciò che fa la differenza è la prestazione. L’immagine di noi stessi deve essere sempre al top, ci misuriamo su livelli alti. I ragazzi, per capirci, si raffrontano con gli influencer: persone che hanno ottenuto, magari in poco tempo, soldi, fama e successo grazie anche al solo aspetto fisico.

Anche la scuola non è immune: c’è una richiesta crescente di essere performanti, soprattutto alle superiori e nei licei, dove devi essere sempre al top e devi costantemente dimostrare di essere molto bravo”.

Ma da quando la scuola e la società sono cambiate, se sono cambiate?

“Dagli anni Duemila, direi, c’è stata una lenta evoluzione. Sono cambiate le famiglie, sono nati gli attuali modelli scolastici. C’è stato un cambio significativo nei rapporti tra le generazioni: gli allievi hanno iniziato a chiamare “prof” gli insegnanti, un appellativo che ha quasi legittimato una relazione di parità, di amicizia, tra allievi e docenti. Lo stesso è avvenuto nelle famiglie, dove i genitori sono convinti che i figli debbano raccontare e dire loro tutto, parlare di tutto. E così i ragazzi hanno capito che con il mondo adulto di riferimento si può stare sullo stesso piano”.

È un bene, secondo lei?

“Io penso che un limite non vada oltrepassato: non sono rapporti “pari”. E penso che le troppe tutele abbiano portato alla situazione attuale”.

Può spiegare?

“Un tempo il giovane che usciva dalle medie e non voleva più andare a scuola entrava subito nel mondo del lavoro. È successo anche a me. Non c’erano le attuali regole sul lavoro minorile: ho potuto sperimentare un impiego da parrucchiera e, dopo quella esperienza, rientrare nel sistema scolastico. Lo so che è una forzatura, ma tanta tutela minorile ha contribuito ad “ovattare” un po’ queste generazioni e ha creato quello che viviamo oggi e che incontriamo sul tram tutti i giorni”.

Sul tram in che senso?

“Per me il tram è un po’ la metafora della società. Ci salgono tutti: dal professore universitario al senza tetto, dai ragazzi “bene” con lo zainetto che vanno a scuola a quelli che non la frequentano e che sui mezzi ne combinano di ogni.

Sabato scorso, a Torino, cinque giovani, italianissimi, si insultavano vicendevolmente, prendevano in giro e provocavano gli altri passeggeri, con grande maleducazione e volgarità. La sensazione è che si sentissero impuniti”.

Ma il disagio dei giovani adolescenti, a scuola e fuori, come si manifesta?

“Uno dei problemi emergenti che incrociamo è quello che viene definito ritiro sociale, un fenomeno legato proprio a ciò che dicevo prima: il fatto che si chieda loro di essere sempre al top. Alcuni ragazzi scelgono di ritirarsi, di chiudersi in casa .Iniziano a boicottare gradualmente la scuola e poi finiscono per boicottare sé stessi. Perché la società chiede loro troppo: devono essere performanti su tutto, devono essere belli, atletici, devono fare sport, andare bene a scuola, essere giovani uomini e donne di successo.Questo del ritiro sociale è uno dei fenomeni più gravi anche in Valle d’Aosta, con diverse famiglie che, per evitare lo stigma e per non essere riconosciute in un contesto così piccolo, preferiscono chiedere aiuto e rivolgersi alle associazioni del Piemonte”.

Quali altri disagi di preadolescenti voi pedagogisti intercettate?

“Sono aumentati i casi di autolesionismo: ragazzi che si tagliano e si feriscono intenzionalmente. E poi, in molti casi, i ragazzi sono pieni di ansia che non riescono a gestire. A me piace una metafora che ho visto in una vignetta: quella del cosiddetto genitore spazzaneve, che toglie tutta la neve così dietro le auto – ovvero i nostri figli – possono transitare tranquille. Noi genitori abbiamo fatto l’errore di non permettere ai nostri ragazzi di prendere la pala e spalare la neve da soli. È un po’ il tema del problem solving: ho un problema, devo imparare a gestirlo e a risolverlo, mentre gli adolescenti ora si affidano quasi sempre ai genitori. E quindi, di fronte a certe prove, anche solo a una verifica, vanno poi in difficoltà”.

Che rapporto hanno con alcol e droga?

“Per l’alcol l’età si è abbassata: al SerD risultano diversi ragazzini che iniziano ad assumere alcolici anche a 11-12 anni. È prassi nelle grandi città e non è raro, anche qui, incrociare di notte gruppi di minorenni davanti agli store aperti 24 ore che, con la complicità di un maggiorenne, riescono a procurarsi superalcolici anche in grandi quantità. Sul fronte droga si parla tanto, in America, del farmaco fentanyl – la “droga degli zombie” – e sappiamo già che prima o poi arriverà anche qui in Italia”.

Quali sono le azioni da fare, secondo voi?

“A mio avviso è necessario lavorare davvero sulla prevenzione. I servizi sociali, la giustizia, la polizia, le scuole, le famiglie sono costantemente in emergenza, in stato di allerta: una condizione che non ti fa ragionare, non ti fa prendere decisioni, come si dice, “a bocce ferme”. Invece, per lavorare sulla prevenzione, io ritengo ci si debba fermare un attimo. L’altra emergenza su cui è necessario lavorare è il tema dell’ansia, sin dalla scuola elementare, perché i ragazzi si misurano con quel problema lì: è inutile non vederlo. E poi vanno sostenute le famiglie, che devono saper rispettare il loro ruolo e quello degli insegnanti”.

E la scuola?

“La prevenzione va fatta anche a scuola, che è la prima agenzia che può notare il disagio di un ragazzo o di una famiglia. Bene lo psicologo a scuola; io ritengo che anche il nostro sguardo educativo, quello dei pedagogisti, sia fondamentale e possa essere una figura di sostegno alle famiglie: un professionista che aiuti a trovare strategie utili e mirate per cercare di salvaguardare e costruire il rapporto genitori-figli”.

Tra bullismo e incomprensioni: una madre racconta la solitudine delle famiglie Hikikomori

di Viola Feder

Antonella (nome di fantasia) racconta la storia di suo figlio Matteo (nome di fantasia), hikikomori, tra isolamento, difficoltà relazionali, ma soprattutto la storia di un servizio pubblico inadeguato di fronte al problema.

“Tutto è iniziato in seconda media quando mio figlio non voleva più andare a scuola, aveva sempre mal di pancia e non riusciva a stare in classe. Matteo (nome di fantasia) ha perso l’anno in seconda media e io ho avuto il dubbio che a scuola fosse successo qualcosa, ma lui negava e tutti a scuola anche gli altri nessuno parlava. Poi alla fine mi ha confessato che c’erano dei ragazzi che lo punzecchiavano con il compasso sulla schiena”.

L’episodio di bullismo, insieme ad altri fattori di difficoltà certificati, come la dislessia e la scarsa attenzione da parte della scuola.

“Alla fine le medie è riuscito a finirle, ma sono stati anni difficili. Le avevo provate tutte e avevo chiamato gli assistenti sociali che però mi dicevano che Matteo era pigro e non aveva voglia e che dovevo prenderlo di peso e portarlo a scuola di forza, oppure di chiamare i carabinieri per spaventarlo. Io l’ho anche fatto, ero disperata, ma non ha funzionato. Quando lui non voleva andare a scuola alle medie gli hanno dato un’educatrice che però lo portava in biblioteca e studiavano, ma non lo portava a scuola. Abbiamo parlato con la psicologa, la neuropsichiatra, l’educatore, ma nessuno sembrava prendere sul serio le difficoltà di mio figlio”, la situazione è stata trattata inizialmente come un semplice adolescente ribelle. “Dopo le medie c’è stata la questione delle superiori. Le assistenti sociali mi hanno consigliato di mandarlo in collegio, visto che ce n’era la possibilità, per far dormire fuori casa mio figlio. Io non volevo mandarlo, ma lui è andato e ha resistito anche per un po’ fino a quando una delle punizioni ricevute non lo ha messo in difficoltà”.

Matteo ha qui di lasciato la scuola e le assistenti sociali hanno proposto ai suoi genitori di mandarlo in una comunità per ragazzi in difficoltà, non una comunità terapeutica o specifica per i suoi bisogni. “Mi hanno detto di portarlo in una comunità per ragazzi in difficoltà (dove ci stavano dei migranti, dei ragazzi arrivati da poco in Italia) dove io non potevo neanche andare a prenderlo e portarlo a casa. Quando io ho detto che non volevo mandare mio figlio in comunità, gli assistenti sociali mi hanno detto che mi avrebbero segnalato al tribunale dei minori di Torino. Siamo andati giù una volta, ci hanno ascoltati tutti (la famiglia). Per fortuna Matteo aveva 17 anni e il giudice mi ha rassicurata dicendomi che ne avrebbe compiuti 18 prima della sentenza”.

Il parere degli assistenti sociali era che “il ragazzo è svogliato e dobbiamo fare qualcosa per svegliarlo così lo mandiamo in comunità”. Solo dopo una serie di colloqui gli assistenti sociali si sono accorti che effettivamente c’era un problema.

“Io ho sempre pensato che Matteo era in difficoltà e per questo non voleva andare a scuola. Con me usciva non era uno di quelli che non usciva mai. Il suo problema era proprio con la scuola. Il bullismo subito, il poco supporto per la sua dislessia e l’incapacità della scuola di vedere e comprendere le difficoltà del ragazzo hanno fatto sì che Matteo arrivasse a rifiutare completamente questo ambiente. È mancato anche il supporto fuori dalla scuola dato che gli assistenti sociali, gli educatori, gli psicologi e il neuropsichiatra infantile consultati non hanno mai considerato o accertato le difficoltà di Matteo come effettivi problemi relazionali.

Una speranza per Antonella è arrivata solo dal mondo del mutuo aiuto. “Alla fine ho conosciuto una signora di Torino, dove andavo per partecipare a gruppi di mutuo aiuto per gli hikikomori dato che in Valle non c’erano allora. Poi ho conosciuto le varie associazioni di supporto e aiuto, in particolare la sezione valdostana dell’Associazione Hikikomori Italia Genitori onlus. Matteo veniva con me a questi incontri, secondo me bisogna trovare gli agganci giusti e queste erano persone che capivano quello che stava passando, invece di giudicarlo”.

Il problema, in questo caso, è stato la mancanza di informazioni e di consapevolezza riguardo al caso degli Hikikomori, un buco che ha cambiato la vita di Matteo e della sua famiglia e che persiste tutt’ora anche fuori dagli ambienti scolastici, ma sempre nel servizio pubblico.

“Ho trovato difficoltà anche all’ospedale di Aosta – appena prima del Covid lui aveva mal di testa e aveva bisogno di andare all’ospedale. Siamo andati su ad Aosta e siamo stati lì una notte tutti gli esami e una dottoressa che egli faceva le domande e lui è timido e non riusciva a rispondere alle domande ci voleva un po’ di tempo e la dottoressa si è arrabbiata molto con lui. Matteo fino alle elementari non aveva nessuna difficoltà, poi ha iniziato ad isolarsi e a chiudersi in casa smettere di prendersi cura di sé stesso, dal giorno alla notte. Adesso sta meglio, comunque non è proprio recluso in casa, si organizza ha la sua routine. Certo ha bisogno di supporto e di aiuto è una persona che è ansiosa e timida con chi non conosce”.

La risposta delle istituzioni

di Silvia Savoye

La sovrintendente agli Studi Marina Fey: “Uno psicologo a scuola in modo stabile, per ascoltare, prevenire e sostenere studenti, insegnanti e famiglie”

Perché nasce l’iniziativa e da quale esigenza?

Questa scelta è arrivata dopo un periodo particolare. In passato avevamo già degli sportelli psicologici, soprattutto nelle scuole secondarie di secondo grado, ma con il periodo Covid si è verificata una maggiore fragilità da parte degli studenti, soprattutto dal punto di vista relazionale.

Si è sentita l’esigenza, anche da parte delle scuole, di potenziare queste ore di sportello. Come Valle d’Aosta abbiamo deciso di proseguire rispetto al progetto ministeriale nato in quel periodo, che prevedeva finanziamenti e convenzioni tra l’Ordine degli psicologi, le istituzioni scolastiche e il Ministero per garantire un sostegno economico a questi sportelli.

Noi abbiamo continuato a finanziare le scuole secondarie di primo e secondo grado, permettendo di mantenere una certa continuità, anche se con un numero di ore non particolarmente significativo: davamo un contributo di circa 2.000 euro, e le scuole potevano integrare con altre risorse proprie.

Ci sembrava importante, per rispondere al disagio giovanile che ci è stato evidenziato e che anche noi vediamo, rendere stabile e strutturale la presenza di una figura psicologica a scuola. Una figura che potesse garantire continuità, non solo in modo saltuario — magari due volte la settimana o in determinati periodi — ma con una presenza costante, come già avviene in altri Paesi europei.

L’obiettivo è che questa figura possa essere di supporto non solo agli studenti, ma anche alle famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico, in un’ottica di prevenzione. Crediamo che sia importante prevenire determinate situazioni e non intervenire solo quando il problema emerge.

Abbiamo quindi deciso di investire 50.000 euro per ciascuna istituzione scolastica del secondo ciclo, per una prima sperimentazione. Le sei scuole superiori hanno pubblicato l’avviso dopo la definizione di una cabina di regia regionale, e in questo momento stanno raccogliendo le adesioni.

L’obiettivo era anche quello di uniformare le condizioni di accesso a questa figura, garantendo a tutte le scuole un servizio con caratteristiche comuni ma lasciando al tempo stesso un certo margine di autonomia, perché – come diciamo spesso – la realtà di Verrès non è la stessa del Corrado Gex o di altre scuole.

Le scuole hanno quindi potuto valutare anche la possibilità di mantenere la continuità con le figure già presenti. Abbiamo voluto costruire questo avviso in una logica di prevenzione, supporto e ascolto.

Il titolo del progetto, “Una scuola che ascolta”, indica proprio la volontà di coinvolgere tutta la comunità scolastica.

Quali sono i principali ambiti di intervento previsti?

Abbiamo individuato alcuni temi prioritari su cui lavorare. Il primo riguarda le relazioni e i sempre più frequenti stati d’ansia legati alla difficoltà di frequentare la scuola. Negli ultimi anni, già nella secondaria di primo grado, abbiamo visto aumentare i casi di ragazzi che faticano a relazionarsi con i compagni o con gli adulti, che provano paura o timore ad andare a scuola.

C’è poi l’aspetto del supporto agli alunni con bisogni educativi speciali (BES): lo psicologo può aiutare a leggere le diagnosi, a individuare strategie e strumenti per motivare studenti più fragili o in difficoltà. Questo è importante anche per contrastare la dispersione scolastica, perché spesso i ragazzi che non trovano il giusto supporto finiscono per abbandonare.

Un altro elemento riguarda l’orientamento, soprattutto nei primi anni delle scuole superiori. Il passaggio di grado può essere complesso: anche dopo aver partecipato a laboratori e open day, ci si può accorgere che la scuola scelta non è quella giusta. Lo psicologo può aiutare i ragazzi a vivere meglio questa fase, evitando trasferimenti e cambi di indirizzo che sono sempre difficili.

Il progetto non è quindi solo uno “sportello di ascolto”, ma vuole lavorare anche su osservazione e accompagnamento, coinvolgendo docenti e famiglie. Spesso gli adolescenti non vedono nei genitori i primi interlocutori a cui confidare i propri problemi; avere a scuola una figura esterna, ma conosciuta e competente, può essere un punto di riferimento importante.

Lo psicologo potrà anche svolgere attività in classe, osservare le dinamiche relazionali e fornire suggerimenti su come affrontare situazioni difficili, sempre con una logica preventiva.

Come funzionerà concretamente il servizio?

Il servizio sarà organizzato in modo simile agli sportelli già esistenti, ma con un monte ore più significativo. Ogni scuola, in base alle proprie dimensioni e ai plessi, potrà avere uno, due o anche tre psicologi.

Alcuni istituti potranno scegliere di garantire la presenza anche nei pomeriggi, in base alle esigenze. Le attività si svolgeranno in orario scolastico, in locali dedicati e adeguati, nel pieno rispetto della privacy.

Gli studenti accederanno su prenotazione, con l’autorizzazione dei genitori, come già avviene oggi. Oltre ai colloqui individuali, potranno esserci momenti di osservazione in classe, formazione per gli insegnanti, o incontri di consulenza per la lettura di diagnosi e piani educativi.

Il progetto prevede inoltre che gli psicologi possano fornire indicazioni operative ai docenti su casi specifici. A volte la lettura delle diagnosi non è immediata, e il confronto tra scuola e professionista può aiutare a individuare strategie più efficaci.

Alcune associazioni di pedagogisti hanno sollevato perplessità sull’esclusione della loro figura. Come risponde?

Quando abbiamo iniziato a ragionare sul progetto, lo abbiamo chiamato “supporto psicopedagogico” perché non avevamo ancora deciso se includere entrambe le figure. Abbiamo però scelto, in questa prima fase sperimentale, di concentrarci sugli psicologi per testare un modello chiaro e strutturato.

Abbiamo coinvolto l’Ordine degli psicologi, l’Assessorato alla sanità e l’Azienda Usl, partendo dall’esperienza dello sportello psicologico. Nulla vieta che in futuro il servizio possa essere ampliato o integrato con i pedagogisti, ma prima vogliamo valutare questa sperimentazione: capire i punti di forza, le criticità, le richieste reali del territorio.

Gli psicologi dovranno fornire relazioni quantitative e qualitative, indicando quante persone hanno utilizzato il servizio, con che tipo di richieste, e in quali periodi. Questi dati ci aiuteranno a capire se e come evolvere il modello.

Siamo fiduciosi, anche perché l’Amministrazione è riuscita a stanziare 300.000 euro complessivi, e quest’anno il progetto sarà attivato anche nelle scuole superiori paritarie, forse da ottobre. In prospettiva, vorremmo estenderlo anche alla scuola secondaria di primo grado, dove iniziano a comparire i primi segnali di disagio.

C’è anche un tema di ansia da prestazione legata al modello scolastico. È così?

Sì, lo abbiamo notato. C’è spesso un’ansia legata alla prestazione, alle aspettative della scuola e delle famiglie. Gli studenti e i genitori sono molto preoccupati dei risultati, delle insufficienze, del “dover essere sempre performanti”. Questo pesa soprattutto nel passaggio dalla scuola media alla superiore.

La figura dello psicologo può aiutare a rassicurare, ascoltare e ridimensionare le paure, spiegando che la scuola è importante, ma lo è anche il benessere psicologico. Se lo studente sta bene, anche l’insegnante lavora meglio e il clima scolastico è più sereno.

La scuola deve certamente garantire conoscenze e valutazioni, ma deve anche permettere agli studenti di crescere in modo equilibrato, con esperienze diverse: sport, musica, danza, attività extrascolastiche che sviluppano competenze trasversali fondamentali.

Il compito della scuola è formare cittadini consapevoli e competenti, non solo sul piano cognitivo ma anche su quello emotivo e relazionale.

Quando parliamo di “progetto di vita” non dobbiamo riferirci solo agli studenti con disabilità: ogni ragazzo ha il proprio progetto di vita, che la scuola deve accompagnare, sostenendo il suo percorso di crescita, di orientamento e di futuro, sia esso accademico o professionale.

Credo che la scuola valdostana debba continuare su questa strada: pretendere l’impegno, ma anche prendersi cura dei propri studenti.

Prevenzione e lotta al bullismo

di Nicole Jocollé

La figura del referente antibullismo, un punto di ascolto per studenti e famiglie

Se da un lato sembra essere cresciuto il numero di studenti che associano la scuola a uno stato di ansia o disagio, dall’altro sono aumentati anche gli strumenti che la scuola stessa mette in campo per affrontare queste situazioni, in particolare con un’attenzione sempre più forte alla prevenzione. In questo quadro, un ruolo chiave è quello del referente antibullismo, docente formato che lavora in rete con insegnanti, studenti e famiglie per contrastare episodi di bullismo e cyberbullismo e, prima ancora, per cercare di prevenirli.

In collaborazione con colleghi, psicologi e talvolta anche con le forze dell’ordine, il referente organizza spazi di ascolto, coordina interventi mirati e promuove progetti nelle classi. Diventa così un punto di riferimento interno per ragazzi, famiglie e personale scolastico, oltre che un nodo di raccordo con i servizi territoriali. La figura del referente è stata introdotta dalla legge 71 del 2017 che prevede un percorso formativo specifico attraverso la piattaforma ministeriale Elisa. Il corso – 25 ore online – definisce le caratteristiche del bullismo e del cyberbullismo e indica possibili strategie di intervento.

Alessandra Lain, referente da cinque anni all’interno dell’Istituzione scolastica San Francesco di Aosta, racconta come ogni scuola costruisca un proprio protocollo, adattato al contesto: “Il protocollo viene definito in accordo con il dirigente e il team antibullismo, perché ogni scuola ha il suo modo, anche solo di comunicare con gli alunni. Puntiamo ad essere per loro un punto di riferimento per quando hanno bisogno: l’obiettivo è costruire un rapporto già dalla classe prima della secondaria, o meglio dalla primaria, in modo che per loro diventi una prassi comunicare con l’adulto e avere una figura di riferimento”. Alla San Francesco, il team antibullismo è formato da due docenti della secondaria di primo grado e da una docente della primaria. “La collega della primaria si occupa di più del rapporto con le famiglie, perché a quell’età – per fortuna – i casi veri e propri sono rari”.

Uno degli strumenti più semplici, ma altrettanto efficaci, introdotti dalla scuola secondaria di primo grado San Francesco sono le cassette delle lettere nei bagni, pensate per permettere agli studenti di segnalare eventuali problemi in modo riservato. “Chiediamo di scrivere il nome e la classe – spiega Lain – per poterli ricontattare. Funziona molto, perché si sentono più a loro agio a scrivere piuttosto che a parlare”.

Quando emerge una situazione che richiede un intervento, si parte dal dialogo con il diretto interessato e, se serve, con i colleghi. Il referente lavora a stretto contatto con lo psicologo scolastico, e in caso di situazioni più complesse vengono coinvolte anche le famiglie. Spesso sono gli stessi compagni a segnalare episodi vissuti da altri.

Un’attenzione particolare è rivolta al tema dell’uso dei dispositivi digitali, spesso legato al cyberbullismo, che tende ad aumentare soprattutto nelle classi terze. “Quasi tutti arrivano in prima media già con uno smartphone – spiega Lain – e le situazioni più critiche cominciano proprio quando iniziano a usarlo in modo più autonomo”. Per questo motivo, la scuola ha aderito da tre anni al “percorso smartphone”, curato dalla professoressa Mauri all’interno dell’insegnamento di educazione civica che lavora su temi come la sicurezza delle password, il rispetto online, i rischi legati alla diffusione di contenuti e alle chat di gruppo.

“Il cyberbullismo è più subdolo del bullismo ‘fisico’, perché non si ferma alla scuola. I messaggi possono arrivare anche la sera, anche di notte, e diventano un peso continuo per chi li riceve”. Oltre ai casi più evidenti di cyberbullismo, e di diffusione di immagini private, – meno frequenti, ma non assenti – preoccupa anche il tempo passato online. “Alcuni dichiarano di usare smartphone, tablet o pc per 6 o 7 ore al giorno. Considerando che stanno a scuola tutta la mattina, vuol dire che nel resto del tempo sono quasi sempre connessi”. Per sensibilizzare su questo fronte, la scuola propone anche la “giornata disconnessa”, 24 ore senza dispositivi, compresa la televisione. Un modo semplice, ma diretto per far riflettere sul proprio rapporto con la tecnologia.

Lain sottolinea che non ci sono grandi differenze di genere sia tra chi subisce sia tra chi compie atti di bullismo. “Fortunatamente i casi gravi sono stati pochi – ma il nostro obiettivo resta quello di lavorare sulla relazione, sull’empatia, sul rispetto. Affinché parlare con un adulto diventi per loro qualcosa di normale”.

Il supporto fra pari

di Martina Praz

Un buon inizio per il progetto Youngle

Un esempio virtuoso di ascolto tra pari è il progetto Youngle: una chat in cui i ragazzi possono dialogare in modo gratuito e anonimo con coetanei formati per rispondere con empatia e comprensione. Nei primi cinque mesi di attività – da aprile ad agosto 2025 – sono stati 38 gli adolescenti che vi hanno aderito. “Un numero che, per un servizio appena avviato, rappresenta un risultato incoraggiante e dimostra come esista un reale bisogno di luoghi di confronto pensati dai giovani per i giovani”.

I temi più ricorrenti riguardano le relazioni familiari (conflitti con i genitori, difficoltà di comunicazione, il bisogno di sentirsi ascoltati e compresi), il benessere emotivo (ansia, insonnia, momenti di tristezza profonda, paura di non farcela da soli), le relazioni sentimentali e amicali (storie di tradimenti, paure di abbandono, il dolore per rapporti che cambiano o finiscono), l’autostima e l’immagine di sé (confronti con i coetanei, insicurezze sul corpo, timori legati all’intimità) e la curiosità sul servizio. “Molti ragazzi hanno chiesto conferme sull’anonimato, a dimostrazione di quanto sia importante poter parlare senza sentirsi giudicati”, spiega il gruppo di lavoro. I ragazzi incaricati hanno risposto “con semplicità e vicinanza. Hanno condiviso esperienze simili, offrendo uno specchio nel quale i loro stessi coetanei potessero riconoscersi. Non consigli calati dall’alto, ma spunti nati dall’esperienza diretta e dal bisogno comune di trovare parole nuove per affrontare le difficoltà”.

Una risposta

Grazie per questo eccezionale lavoro, da leggere con grande attenzione e su cui meditare bene.