Oggi, per noi, sembra quasi impensabile. Ma fino al 1984, anno di costruzione della casa circondariale di Brissogne, Aosta aveva il carcere in mezzo alla città. E non in una sede qualsiasi: la Torre dei Balivi, all’angolo tra le vie Guido Rey e Jean de la Pierre, sullo spigolo nord-est delle mura romane.

Nomen omen: la torre – che nel tempo ha visto aggiungersi una parte di “casaforte” – ospitava il balivo, funzionario pubblico dalle mansioni più svariate (da quelle diplomatiche a quelle di vero e proprio reggente del potere centrale nelle periferie), rimasto nella struttura fino al 1626, quando si è spostato nel più centrale Palazzo Roncas. Da quel momento, per oltre 300 anni, la torre ospiterà le prigioni.

Dopo quattordici anni di lavori, oggi nel monumento ha trovato casa l’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta. Passando quindi dall’essere un carcere – con tribunale annesso –, ad un luogo di musica e di cultura.

Nome omen: la torre – che nel tempo ha visto aggiungersi una parte di “casaforte” – ospitava il balivo, funzionario pubblico dalle mansioni più svariate (da quelle diplomatiche a quelle di vero e proprio reggente del potere centrale nelle periferie), rimasto nella struttura fino al 1626, quando si è spostato nel più centrale Palazzo Roncas. Da quel momento, per oltre 300 anni, la torre ospiterà le prigioni.

Dopo quattordici anni di lavori, oggi nel monumento ha trovato casa l’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta. Passando quindi dall’essere un carcere – con tribunale annesso –, ad un luogo di musica e di cultura.

Una nuova struttura

Nel 1980 comincia la costruzione della struttura di Brissogne, in località Les Îles, consegnata poi quattro anni dopo. Si tratta di una casa circondariale, ovvero – dice il Ministero della Giustizia – un istituto “in cui sono detenute le persone in attesa di giudizio o quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni (o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni)”.

Stando alla scheda, sempre resa nota dal Dicastero di Giustizia, aggiornata al 31 maggio 2025, la struttura ha attualmente 167 stanze di detenzione, tre non disponibili. Le stanze hanno 48 docce, 23 bidet, 167 servizi igienici con porta, 161 con accensione della luce autonoma e 167 prese elettriche.

Oltre a queste, la struttura vede due sale colloqui, aree verdi, un campo sportivo (la tensostruttura inaugurata nel 2023), un laboratorio, una biblioteca, cinque aule ed un locale di culto. Tra le attività gestite da terzi – ne parleremo tra poco – ci sono la lavanderia industriale e la panetteria, che impiegano in tutto sette persone.

Dai dati dell’Associazione Antigone – che su autorizzazione del Ministero stesso si occupa della tutela dei diritti e delle garanzie del sistema penale e penitenziario –, si legge che “le camere detentive sono quasi tutte di 5,70 mq e quindi utilizzabili solo da una persona. Le celle sono quasi tutte singole e si trovano in buone condizioni, non hanno la doccia e l’acqua è solo fredda. Sono però presenti delle schermature alla finestra oltre alle sbarre”.

Dall’osservatorio dell’Associazione – che ha i numeri aggiornati fino al 30 giugno 2025 – emerge che le celle “si presentano in condizioni complessivamente discrete. Ogni cella è dotata di un bagno separato, ma non dispone di una doccia interna. Le docce, invece, sono collocate in locali comuni presenti in ogni sezione e mostrano segni evidenti di umidità e del degrado causato dall’acqua calcarea. In alcune di esse, le pulsantiere risultano danneggiate, causando perdite d’acqua continue. Nelle celle vi è il comando delle luci, ma non è presente un campanello di allarme”.

Una nota obbligata su questo dossier: l’assenza della Direttrice

di Luca Ventrice

Questo dossier è corposo. Le cose da dire sono molte, soprattutto su una struttura che fa parte a tutti gli effetti della nostra società ma che spesso ne resta – per molte ragioni – ai margini. Qui affrontiamo tanti temi e non abbiamo certo la presunzione di essere esaustivi. Cerchiamo, però, di dare uno “spaccato” della vita della Casa circondariale di Brissogne da più punti di vista possibile.

Però, un punto di vista manca e non uno da poco. Abbiamo inviato una PEC alla direttrice del carcere Velia Nobile Mattei, che guida la struttura dal novembre 2023. Le abbiamo chiesto un’intervista, spiegando il nostro lavoro e l’obiettivo di questo dossier: rendere visibile e noto a tutti ciò che si fa nella struttura di Brissogne, come si vive, quali attività si svolgono. Attività che, spesso, non “escono” dalle sbarre. Che rischiano di restare imprigionate anch’esse da un muro di incomunicabilità. O peggio: di indifferenza. E certo, parlare anche delle difficoltà che ci sono, perché è normale che sia così. Anzi, è giusto.

La risposta non ha lasciato scampo: la Direttrice non è stata disponibile a parlare con noi. Questione che – dato che si tratta di una struttura pubblica, a carico della finanza pubblica e per cui paghiamo le tasse – troviamo grave. Riuscire ad avere – e a scriverne e a parlarne – questa possibilità sarebbe stato decisivo, soprattutto per correttezza. E per trasparenza. Invece, la Direttrice ha deciso di alzare, anche lei, un muro. È un peccato, ma va scandito: nessuna volontà di bypassarla. È lei ad aver detto “no”.

Un carcere “di passaggio” che non teme il sovraffollamento

di Martina Praz

Un carcere “di passaggio”, in cui i detenuti – solo uomini – arrivano anche dalle regioni limitrofe per scontare una parte della loro pena. La casa circondariale di Brissogne è uno dei pochi istituti italiani a non dover fare i conti con il problema del sovraffollamento. A spiegarlo, nella sua relazione annuale e nell’intervista proposta qui sotto, è la garante dei diritti dei detenuti della Regione, Adele Squillaci, che è anche garante per l’infanzia e per l’adolescenza e dei diritti delle persone con disabilità.

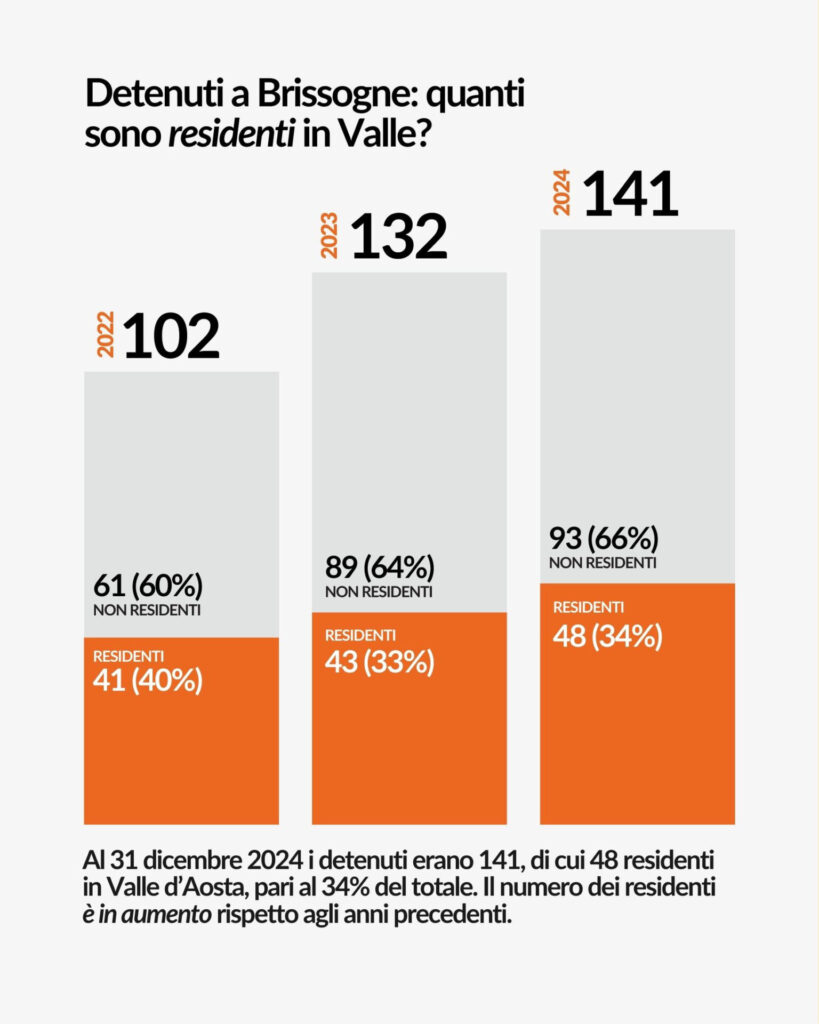

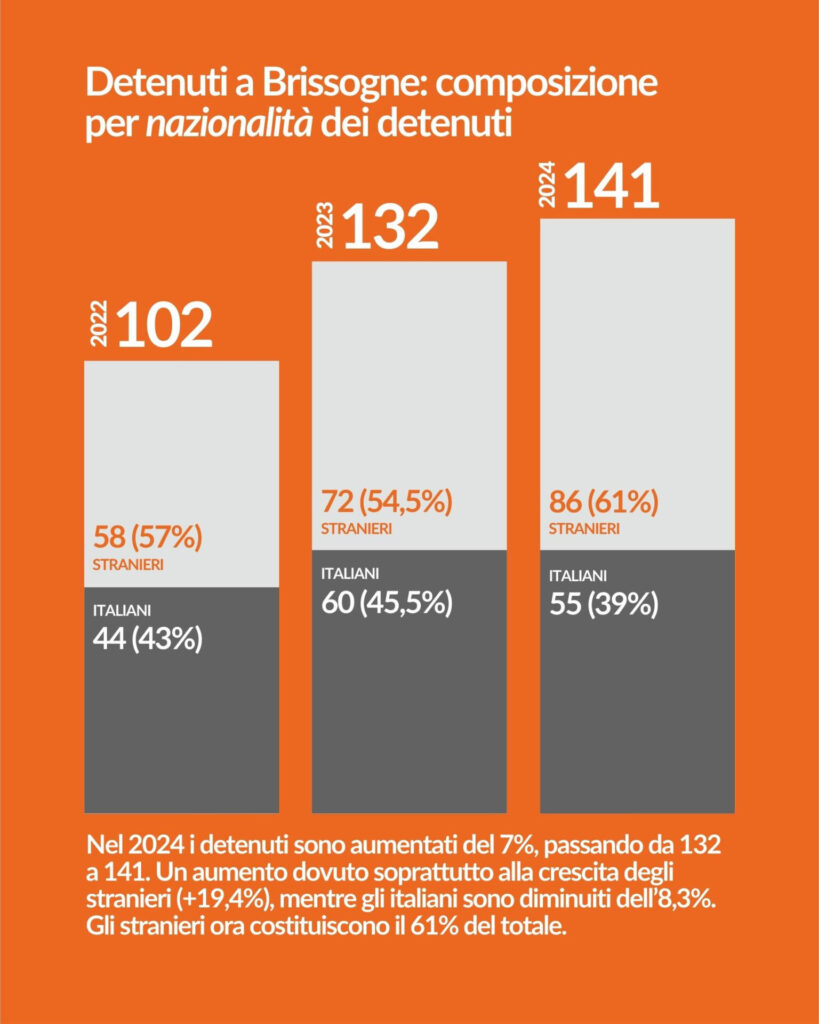

Come dice Squillaci, al 31 dicembre 2024, erano infatti 141 i detenuti nel carcere di Brissogne (il 7% in più rispetto al 2023) a fronte di 181 posti totali e, nel corso dell’anno, questa capienza massima non è mai stata superata. Di questi, 86 erano stranieri e 55 italiani, 24 nati in Valle d’Aosta e 48 residenti nella regione. Il dato aggiornato al 30 giugno 2025, riportato nella relazione di Antigone, parla di 139 detenuti presenti nella Casa circondariale, di cui 79 stranieri.

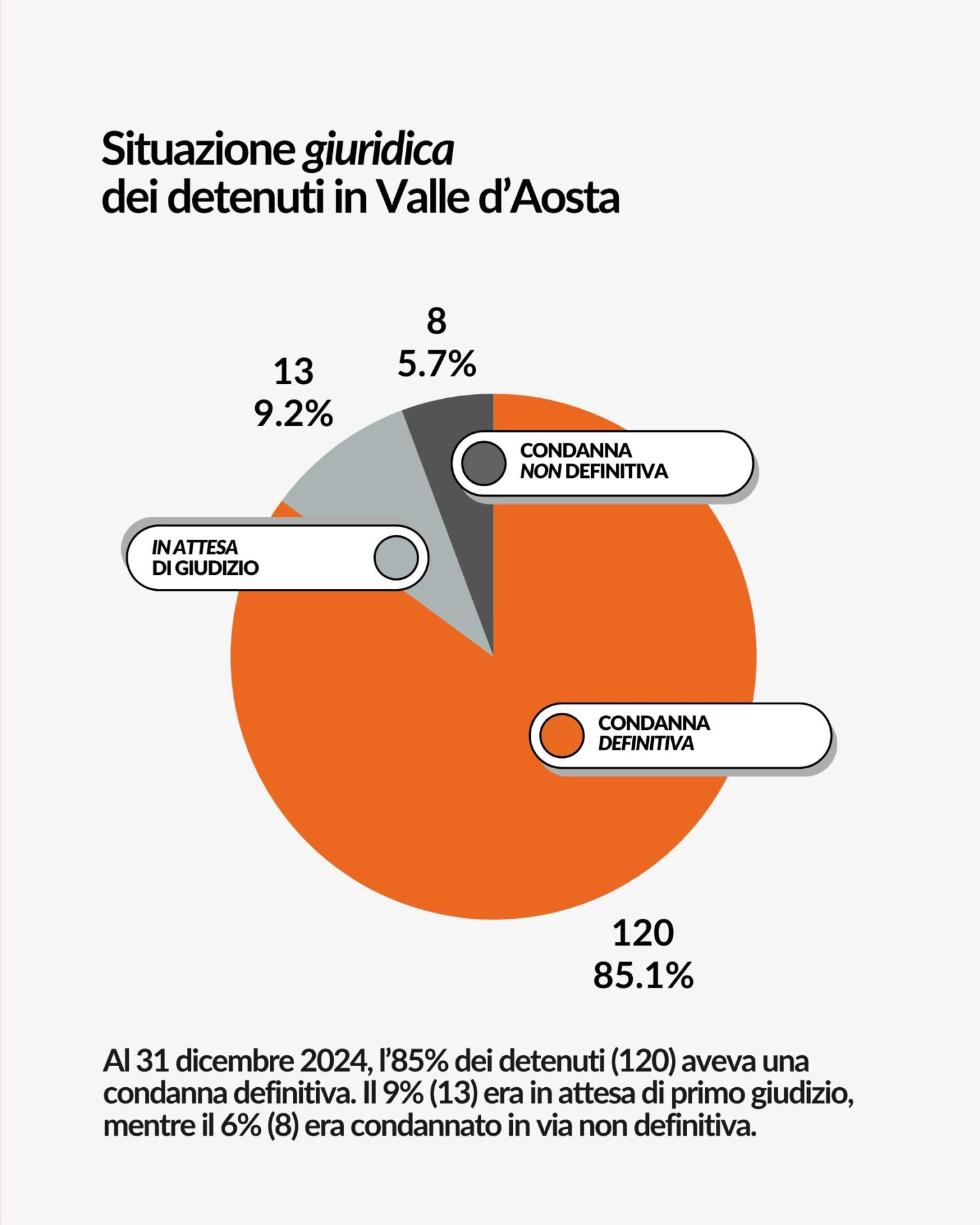

Come si può vedere dal grafico qui sotto, a fine 2024, erano 120 i condannati definitivi (l’85% del totale), 8 quelli non definitivi (6%) e 13 quelli in attesa del primo giudizio (9%). Riguardo ai condannati definitivi, la fascia dai 2 ai 3 anni (che contava 10 italiani e 27 stranieri) e dai 3 ai 5 anni (8 italiani e 24 stranieri), assieme, coinvolgevano quasi la metà di tutti i detenuti. Uno solo era stato condannato all’ergastolo. Sotto i due anni di condanna erano 15 i detenuti, quasi l’11% del totale. Stesso numero e stessa percentuale sul totale per i condannati a più di 10 anni.

Se si considera l’età, emerge che la fascia più rappresentata andava dai 40 ai 49 anni (38 detenuti su 141), seguita da quella dai 21 ai 29 anni (36 detenuti). “È sicuramente rilevante osservare che nella fascia dai 21 ai 49 anni siano presenti in totale 111 detenuti che rappresentano quasi l’80% del totale”, scriveva la garante nella relazione. A dicembre del 2024, infatti, un solo detenuto aveva più di 70 anni ed erano 2 quelli di età compresa dai 18 ai 20 anni. Riguardo alle nazionalità, gli stranieri erano maggiormente presenti nelle fasce fino a 39 anni, mentre gli italiani erano in numero maggiore nella fascia dai 40 ai 49 anni.

Un problema citato da Squillaci è la carenza di personale amministrativo e di agenti. “Fino al mese di settembre 2024 – spiega -, l’istituto ha avuto solo un assistente contabile e un funzionario giuridico-pedagogico (ovvero un educatore). L’assenza, soprattutto degli educatori, è di difficile gestione, in quanto essenziali per le relazioni di sintesi in base alle quali il magistrato di sorveglianza può concedere o negare benefici di legge. Anche per la Polizia penitenziaria permane la carenza di organico nonostante il recente arrivo di alcuni agenti”. E parlando di punti critici, visto che la Casa circondariale di Brissogne è da sempre stata un istituto di transito, “l’elevato turnover ha ancora inciso negativamente sulla conclusione positiva di percorsi formativi e di inclusione lavorativa”, afferma la garante.

Il lavoro, ma anche l’assistenza sanitaria, la solitudine e la mancanza degli affetti sono gli aspetti più problematici che, nel 2024, hanno portato l’ufficio della garante a trattare e concludere 97 casi. L’età media dei 42 detenuti che hanno chiesto un colloquio era di 44 anni, il più giovane aveva 21 anni e il più anziano 62. Nel video, Squillaci fa una sintesi dei principali problemi che riguardano i detenuti dell’istituto e parla del suo “fiore all’occhiello”: il volontariato.

C’è chi decide di entrare: la testimonianza dei volontari carcerari dell’AVVC

di Nathalie Grange

“Il clima è cambiato all’interno, quasi tutti gli agenti che ci conoscevano sono andati in pensione o si sono trasferiti e in generale tutto è diventato più farraginoso”. È un presidente dei volontari a tratti un po’ avvilito quello che sentiamo al telefono. Maurizio Bergamini guida, dal 2011, l’Associazione Valdostana Volontariato Carcerario, una realtà nata nel lontano 1983 su iniziativa di alcune persone già attive nell’assistenza ai detenuti nella struttura carceraria della Torre dei Balivi in Aosta. “L’impressione è che sia venuto meno il rapporto di fiducia con i vertici della casa circondariale e che i volontari siano oggi considerati un corpo estraneo”.

Lo stesso ruolo e i compiti di chi entra in carcere per assistere o fare attività con i detenuti sono in parte in discussione. “Da una parte c’è chi pensa che i volontari siano lì per rispettare le regole, far rispettare le regole e insegnare le regole. Poi ci siamo noi, da sempre convinti che il nostro compito sia quello di ascoltare e provare ad aiutare le persone che si trovano in carcere e che un domani da lì usciranno”.

I numeri dell’AVVC

A fine 2024 l’AVVC conta 36 volontari di cui 12 uomini e 24 donne. Di questi, 21 sono operativi all’interno della casa circondariale, ovvero sono in possesso di un permesso per entrare in carcere, in base agli articoli 17 e 78 dell’Ordinamento penitenziario che disciplinano appunto la partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa (art.17) e l’attività dei cosiddetti assistenti volontari che invece si occupano del sostegno personale a favore delle persone detenute (art 78). L’AVVC aggrega anche alcuni soci sostenitori che si impegnano nelle diverse attività associative all’esterno come le raccolte fondi e di vestiario, gli eventi di promozione e la gestione contabile e amministrativa.

“La nostra associazione ha lavorato all’interno del carcere sulla base di un protocollo d’intesa sottoscritto con il Dap, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, e la precedente direzione della casa circondariale”, sottolinea ancora Bergamini. Il documento, che regolamentava l’azione dei volontari all’interno, ora non è più considerato in linea con le esigenze del carcere ed è stato sospeso. “Ma siamo ancora in attesa di uno nuovo accordo”. Nel mentre, la redazione di Pagine Speciali, un inserto che raccoglie gli scritti dei detenuti pubblicato sul settimanale diocesano Il Corriere della Valle d’Aosta, ha dovuto aspettare un anno prima di avere il nulla osta per la pubblicazione degli articoli. Pagine speciali è uscito nel numero del 3 luglio del Corriere della Valle. “Il materiale prodotto era talmente tanto che serviranno almeno due uscite per smaltirlo”, commenta Bergamini.

Nonostante gli intoppi e le difficoltà, che minano anche l’entusiasmo e la motivazione dei volontari, l’Associazione, con poche forze e scarse risorse economiche, porta avanti diverse attività all’interno. Oltre alla redazione del giornale e all’attività di scrittura creativa, vengono regolarmente organizzati un laboratorio di scultura che produce opere che vengono poi esposte alla Fiera di Sant’Orso. Alcuni volontari portano avanti corsi di lingua e alfabetizzazione, conducono attività di piccola falegnameria e di apicoltura, portano avanti un’attività di coltura e confezionamento dello zafferano.

La risposta dell’AVVC ai bisogni primari

Da molti anni l’AVVC si fa carico, almeno parzialmente, di bisogni primari dei detenuti che devono vestirsi, lavarsi e mangiare: “Pensiamo sia un atto concreto di solidarietà che consentono loro di continuare a sentirsi persone”.

All’interno del carcere c’è uno spazio dedicato al magazzino indumenti che fornisce vestiario alle persone recluse indigenti che non ricevono visite da familiari o amici. I volontari attivi qui sono cinque: quasi ogni settimana, il martedì e il giovedì, trasportano gli indumenti in carcere, controllano le domandine, preparano i “pacchi” e li portano alle sezioni consegnandoli direttamente al detenuto che ne ha fatto richiesta. Dal 2009 gli stessi si occupano anche della distribuzione di Kit per l’igiene personale. Solo per dare un’idea, nel 2024 (fonte Bilancio di Missione Avvc 2024) l’Associazione, oltre a distribuire quelli usati provenienti dalla Caritas, dalla Croce Rossa e da privati cittadini, ha acquistato oltre 876 indumenti come pigiami, felpe, pantaloni, magliette, berretti, ciabatte. A sostegno di chi non ha la possibilità di lavorare in carcere e non riceve denaro dalla famiglia, i volontari, di tasca loro o con il sostegno del cappellano, erogano piccole cifre ai detenuti per l’acquisto di sigarette, caffè, saponette o per telefonare e comprare francobolli. Ogni inizio mese l’AVVC poi acquista una confezione di caffè che dona a quanti, nel mese precedente, abbia avuto una disponibilità economica inferiore ai 15-20 euro.

Le associazioni in carcere? Un investimento sul futuro

di Orlando Bonserio

Investire sulla formazione e sulle attività lavorative dei detenuti del carcere è investire sul loro futuro. È un investimento “doppio”, fatto da cooperative ed enti di formazione, ma anche dai detenuti su loro stessi.

Quello che emerge è che c’è bisogno di concretezza, di vedere che questo investimento funziona e porta risultati: che sia impastare e cuocere biscotti, coltivare piccoli frutti, preparare un piatto, o ritinteggiare i muri del carcere, la dimensione metaforica e quella pratica viaggiano di pari passo.

“Brutti e buoni”, il panificio di Enaip tra dignità del lavoro e attività d’impresa

“Tutti dovrebbero avere la possibilità, dentro e fuori dal carcere, di dire ‘Compro i vestiti per mio figlio’. Il lavoro dà dignità, al di là dell’occupare il tempo, ed una volta ritrovata la dignità, uno vuole continuare a mantenerla”. C’è molto che va al di là del semplice “tenere occupati i detenuti” nel progetto “Brutti e buoni” dell’Enaip, un panificio all’interno della casa circondariale di Brissogne che impiega due o tre detenuti, a cui si aggiungono i tirocini propedeutici ad un inserimento lavorativo per supplire all’ampio e fisiologico turnover.

“Inserimento lavorativo” perché è proprio di lavoro vero che si tratta, con un contratto ed uno stipendio: in genere i panettieri lavorano dalle 5.30 alle 11.30, per un totale di 30 ore settimanali. Torcetti, frollini, tegole e grissini sono il piatto forte, a volte pizza su richiesta, ma per diversi anni il clou è stato il pane: “All’inizio avevamo fatto un accordo con diverse cooperative sociali per il pane delle mense e delle refezioni”, spiega Silvia Squarzino, presidente dell’Enaip. Poi, tra la perdita di alcuni appalti, problemi con la distribuzione del pane e con gli orari della produzione, dopo il Covid abbiamo smesso di produrlo e ci siamo concentrati sui prodotti da forno secchi”.

L’idea trova concretezza nel 2014 quando, dopo un corso di formazione, tramite finanziamenti della Cassa delle ammende, Fondo Sociale Europeo e autofinanziamenti, è stato aperto il panificio nell’ex sala raggi della casa circondariale, concesso in comodato d’uso gratuito. A tenere il corso era stato uno dei migliori panettieri d’Italia e del mondo, Christian Trione, che ha poi accompagnato per un periodo il responsabile della produzione, Davide Grivel.

Una vera e propria attività d’impresa, con tutti i rischi che questo comporta: “Con i prodotti che vendiamo paghiamo le persone assunte”, continua Squarzino. “In questo contesto, in cui prevale il fattore “sicurezza”, l’attività è caratterizzata da un minor controllo sui fattori interni della produzione, come la scelta del personale e gli orari di apertura. È un aspetto insito in questa tipologia di attività, anche se in dieci anni c’è stato un solo episodio ‘spiacevole’ a livello disciplinare, niente di eccessivo”.

La chiusura del Tunnel del Monte Bianco ha influito non poco sul fatturato dello scorso anno. Tra i clienti principali ci sono la Cofruits e Lo Pan Ner, poi locali più piccoli come vinerie, aziende, amministrazioni pubbliche, gruppi di acquisto solidale, e molto altro. “Collaboriamo parecchio con l’Avvc e con la cooperativa sociale Il Sogno di Verbania per alcuni scambi di sostegno reciproco, nonché con il negozio di economia carceraria Freedhome di Torino. La Cogne Acciai Speciali a fine anno regala per Natale dei cestini con prodotti nostri e di Forrest Gump. Quello di cui andiamo più fieri è che le persone non comprano i nostri biscotti perché li facciamo in carcere, ma perché sono buoni: due anni fa in occasione del pranzo stellato in carcere lo chef Paolo Griffa ci ha fatto i complimenti per la qualità, a volte ci chiamano i turisti per sapere come fare per trovare i biscotti”. Chissà allora che non tocchi aprire un e-commerce…

Di sicuro, però, a guidare il progetto dell’Enaip è il risvolto sociale: “Abbiamo sempre fatto formazione in carcere, fin dal 2004, come ad esempio i corsi di formazione professionale e alfabetizzazione socio-linguistica. “Brutti e buoni” per loro è un modo di imparare un lavoro ed avere dei soldi, che in carcere è fondamentale anche perché molti hanno famiglia. Vuol dire tanto poter occupare il tempo in maniera produttiva. Ancora adesso qualcuno che ha lavorato con noi ci scrive, molti di loro sono ripartiti e hanno ridato una nuova traiettoria alla loro vita. È una grande soddisfazione. Per noi la parte imprenditoriale è venuta dopo, e forse si vede”, scherza Squarzino, “ma dopo più di dieci anni siamo ancora qui”.

Con la cooperativa Tandem il futuro è una pianta che va coltivata

Liberi dai pregiudizi, liberi dal passato, liberi di coltivare il futuro. Il lavoro che la cooperativa Tandem sta facendo all’interno della casa circondariale di Brissogne dà – letteralmente – frutti concreti. Lo testimoniano i percorsi di alcuni detenuti, e lo testimoniano i nuovi progetti.

Da anni la Tandem è titolare di diversi PIA (Progetti di integrazione attiva), in particolare per quanto riguarda manutenzione e ripristino di aree verdi, impluvi, alvei canali e messa in sicurezza della rete sentieristica. “Alcuni ragazzi che hanno fatto i PIA con noi ora sono assunti direttamente dalla cooperativa. Uno è diventato caposquadra: è diventato un esempio, un modello per gli altri detenuti grazie a questo suo percorso significativo”. A raccontarlo è Alessandro Imparolato, coordinatore della Tandem e responsabile di un nuovo progetto riguardante la coltivazione intramuraria che, seppur iniziato a maggio, può dare altrettante soddisfazioni, visto quanto seminato con un precedente progetto.

“Con “Liberi dal passato”, a titolarità del Ser.D, avevamo un detenuto in articolo 21 che usciva e andava a lavorare presso l’azienda agricola di Davide Lugon per due mesi”, spiega la presidente di Tandem, Rosa Angela Luberto. “Visto il successo di quel piccolo progetto abbiamo voluto proseguire e siamo riusciti ad inserirne uno nuovo all’interno di “RiUscire”, una coprogettazione con La Sorgente, L’Esprit à l’envers e Enaip, in cui noi svolgiamo attività presso la casa circondariale, finanziato per due anni fino al dicembre 2026 in parte dalla cassa ammende ed in parte dalla Regione”. Ed il primo tirocinio era andato talmente bene che il detenuto è stato poi regolarmente assunto da Lugon e dalla Petite Ferme du bonheur.

Lo stesso agricoltore di Pollein fa da consulente agrario in questo nuovo percorso, che ha due strade: “Abbiamo tre detenuti che lavorano nelle coltivazioni intramurarie e due detenuti impiegati all’esterno, da Lugon e alla Petite Ferme du bonheur di Doues. Abbiamo fatto richiesta per due posti in più, siamo in attesa”, continua Imparolato. Con la Petite Ferme è stato poi avviato un nuovo progetto, “Ricomincio in un lampo”, che vivrà di vita propria.

All’interno del carcere c’è una vera e propria azienda agricola, con circa 2000 mq di coltivazioni di piccoli frutti (lamponi, fragole, mirtilli) e ortaggi. Spiega Imparolato: “Il terreno non era abbastanza fertile, così mirtilli e lamponi li coltiviamo in subsuolo, cioè in vasi grandi, una tecnica moderna, mentre le fragole nei teli. I detenuti hanno preparato il terreno e piantumato, poi man mano arriveranno le altre fasi. Le persone impiegate all’esterno stanno già raccogliendo, nei mesi invernali saranno coinvolti dalla Petite ferme per la produzione di formaggi e in altre attività”.

I detenuti intramurari sono impiegati dalle 9 alle 12, mentre quelli esterni fino alle 13. “Dobbiamo ringraziare l’amministrazione della casa circondariale che si è impegnata moltissimo in questo progetto, in particolare per farci avere le autorizzazioni del Ministero”, specifica ancora Imparolato. L’obiettivo è di “rendere gli spazi effettivi quali spazi vitali, nei quali i detenuti possono ritrovare le loro radici, le paure, le attese ma anche la speranza che il carcere sia e venga considerato anche territorio di vita, nel quale promuovere la rinascita e restituire valore alle persone attraverso, tra l’altro, l’agricoltura, favorendo il reinserimento lavorativo e sociale”, scriveva in un comunicato stampa la direttrice del carcere, Velia Nobile Mattei.

“In Valle d’Aosta la manodopera agricola è molto richiesta, questi corsi e questi tirocini hanno uno sbocco lavorativo concreto”, conclude Alessandro Imparolato. “I detenuti si dimostrano molto interessati, vogliono imparare, sapere, conoscere. Il nostro obiettivo è creare posti di lavoro con chi vuole proseguire: non è facile trovare aziende sensibili e disposte ad assumere, ma Lugon e La petite ferme lo sono. Le esperienze che abbiamo vissuto e stiamo vivendo in questi campi sono la dimostrazione che quando uno lo vuole, può farcela, e che al di là dei pregiudizi c’è sempre qualcuno disposto ad aprire la porta e tendere la mano. Non bisogna mai arrendersi”.

A scuola di cucina con l’École Hôtelière: una ricetta per il futuro di 15 detenuti

Riconoscere la frutta e la verdura, imparare come pulirla e utilizzarla, preparare impasti, salse e condimenti, fino alla realizzazione di un piatto completo. È la ricetta della Fondazione per la formazione professionale turistica, che ha portato in carcere due corsi di formazione che hanno coinvolto (fino ad ora) 15 detenuti, che hanno dovuto anche sostenere un esame per ottenere la certificazione per la qualifica di operatori dei servizi e delle produzioni di cucina, un elemento fondamentale per essere competitivi nel mercato del lavoro, aprendo loro le porte di una possibile occupazione.

Uno sforzo concreto di 200 ore che ha fornito loro una solida base professionale, spendibile poi nel futuro. In continuità con il progetto “Nouveau Départ Cuisine”, l’École Hôtelière di Châtillon ha rilanciato l’anno scorso il corso “CFR – Collaborazione, Formazione, Reintegrazione – Ristorazione”, che ha coinvolto otto detenuti, ed è pronta a rilanciare una seconda edizione nelle prossime settimane. “Abbiamo investito per dare una formazione di qualità: nel primo progetto lo chef era Nicola Ricciardi dell’Auberge de la Maison di Courmayeur, un cinque stelle, mentre l’anno scorso abbiamo avuto Filippo Oggioni del Vecchio Ristoro di Aosta, stellato Michelin”, spiega Mirko Sarteur, coordinatore del progetto.

Una delle formule vincenti è stata l’alternanza di lezioni teoriche e sessioni pratiche in laboratorio: “Abbiamo avuto persone tra i 24 ed i 45 anni di età che avevano un rapporto un po’ conflittuale con l’ambito formativo e scolastico, magari si erano fermati alle elementari o alle medie. Alternando teoria e pratica hanno potuto riacquistare fiducia nel sistema formativo ma, soprattutto, la fiducia in se stessi: hanno potuto vedere che con l’impegno ed il sacrificio possono arrivare risultati concreti”, continua Sarteur. Il superamento dell’esame, di fronte ad una commissione composta anche da membri esterni, è uno di quelli.

Anche per lo staff della scuola, superata qualche iniziale difficoltà “strutturale” di sistema, magari legate ad orari e controlli (“ma i rapporti con la direttrice e con le guardie carcerarie sono sempre stati ottimi e tutti sono stati molto collaborativi”), l’esperienza è stata profondamente arricchente: “Ti confronti con un’altra realtà, attivi una didattica un po’ diversa”, conclude Sarteur. “A livello umano è un’esperienza che ti dà tanto. Ti porta a farti delle domande, a pensare alla devianza come a una costruzione sociale ma anche conseguenza di un sistema o di scelte personali, a riflettere sul pentimento, sull’avere una seconda opportunità”.

I corsi di Progetto Formazione per (ri)costruire la speranza dei detenuti

Una grande varietà di corsi, tra teoria e pratica, per ridare speranza e autostima ai detenuti, che possono impegnarsi e vedere i frutti concreti del loro lavoro, è quello che da diversi anni viene proposto da Progetto Formazione all’interno della casa circondariale di Brissogne.

Perché “la nostra mission è la formazione a 360 gradi per diversi target, anche per le fasce cosiddette deboli e fragili”, spiega Erik Lillaz, componente dell’area direzionale di Progetto Formazione. Per proporre dei nuovi progetti formativi si fanno analisi di mercato, ci si confronta e si cercano i diversi canali di finanziamento o cofinanziamento (PNRR, FSE, Dipartimento delle politiche del lavoro della Regione, ecc), perché l’obiettivo non è formare “tanto per”, ma dare ai detenuti concrete opportunità di reinserimento lavorativo una volta riguadagnata la libertà.

Solo nell’ultimo triennio sono stati attivati cinque corsi, a cui hanno partecipato in media una decina di persone ciascuno, di ampio respiro temporale – 400 ore, quindi della durata anche di 8-10 mesi – ed un esame finale per ottenere la certificazione: dalla manutenzione del verde all’acconciatura, dalla tinteggiatura al recupero murario, dalle piccole manutenzioni alla produzione di vegetali. Per il futuro si sta ragionando su altri due percorsi, uno nell’ambito della panificazione con Enaip e uno in quello della lavanderia con la cooperativa Mont Fallère.

Un Orto di Speranza, ad esempio, ha fornito ai partecipanti le basi per sviluppare abilità agricole fondamentali, come la gestione del terreno, la semina e la cura delle piante. Grazie all’intervento di esperti formatori, i detenuti hanno appreso le tecniche di coltivazione, di potatura e trattamento fitosanitario trasformando un’area verde del penitenziario in un orto produttivo. Gli ortaggi freschi raccolti sono poi stati donati alla Fondazione Opere Caritas, rappresentando una vera e propria riconnessione con la comunità evidenziando il potere del dono e della solidarietà.

Parallelamente, il corso di piccole manutenzioni ha permesso ai detenuti di acquisire competenze pratiche in ambito tecnico come l’esecuzione di opere di tinteggiatura, di verniciatura, di stuccatura e rifinitura in aree messe a disposizione dalla Casa circondariale. In particolare, gli allievi sono stati coinvolti negli interventi decorativi della stanza dedicata ai colloqui con i famigliari, attraverso l’imbiancatura delle pareti, la verniciatura del pavimento e degli arredi nonché nelle docce delle sezioni, delle aule di formazione, della sala polivalente e aree comuni adiacenti.

“Sono modalità didattiche nuove, di apprendimento “in situazione”, che alternano le parti teoriche a quelle pratiche”, continua Lillaz. “Al di là dell’apprendimento tecnico, dell’acquisizione delle competenze, c’è un riconoscimento tangibile, concreto del loro operato: in particolare per la tinteggiatura, le piccole manutenzioni ed il ripristino del verde, i risultati sono sotto gli occhi di tutti perché hanno avuto impatto sulla struttura. È motivo di orgoglio per chi ha partecipato”.

Questo perché per Progetto Formazione l’attività ha sempre anche un profondo valore sociale: “Formare è scegliere di dare una seconda chance e un possibile futuro ad ogni persona. È un valore di civiltà: chi esce con in mano abilità e certificazioni ha più probabilità di non ricadere nelle situazioni che lo hanno portato in carcere, rispetto a chi non ha niente. Ci piace pensare che non insegniamo solo competenze ma aiutiamo a costruire autostima e speranza”.

Dalla lavanderia del carcere al lavoro al J.B. Féstaz: la nuova vita di Paolo Triggiano

di Nicole Jocollé

“Non tornerei mai alla vita di prima, mi sento finalmente realizzato”. Così Paolo Triggiano, ex detenuto della casa circondariale di Brissogne, racconta il suo percorso verso una nuova vita, iniziato all’interno della lavanderia del carcere e proseguito con un reinserimento lavorativo all’esterno. Oggi si occupa della lavanderia della casa di riposo J.B. Féstaz, gestita dalla cooperativa Mont Fallère, e aiuta chi, come lui, si trova in una situazione di difficoltà e cerca nel lavoro una possibilità di riscatto e rinascita.

La sua condanna – 11 anni e 2 mesi – risale al 2010, quando viene arrestato al Traforo del Monte Bianco e trasferito nel carcere di Brissogne. Lì inizia subito a lavorare, prima con piccoli incarichi interni, poi nella lavanderia. “Ho sempre cercato di tenermi occupato. Non riuscivo a passare la giornata davanti alla televisione. Ho fatto di tutto, anche verniciare alcune zone del carcere, poi mi hanno selezionato per lavorare nella lavanderia. Durante i colloqui ho detto: ‘mettetemi alla prova tre giorni e poi ne discutiamo, è inutile che vi racconto la mia vita e che lavoro ho fatto’. Loro hanno accettato la scommessa, li ho convinti, e ho iniziato a lavorare lì”.

All’interno del carcere i detenuti si alternano da sempre in diverse mansioni, svolte a rotazione ogni mese, come quella dello “scopino”, che si occupa della pulizia degli spazi, dello “spesino”, addetto all’ordine e alla consegna della spesa, o dello “scribano”. Si tratta però di attività che occupano poche ore alla settimana e che prevedono un ricambio continuo. Il servizio di lavanderia, invece, si configura come un vero e proprio lavoro: “È un’occasione per respirare un po’ di normalità – racconta Triggiano – altrimenti si impazzisce. Con le sezioni chiuse, si sta in cella anche 22 ore al giorno”.

Il servizio di lavanderia all’interno della casa circondariale nasce nel 2010, grazie al Consorzio Trait d’Union con i fondi del Fondo sociale europeo e della Cassa delle ammende del Ministero della giustizia, prima con la gestione della cooperativa Les Jeunes Relieurs e, dal 2013, con quella della cooperativa Mont Fallère. “Siamo partiti chiedendoci cosa si potesse fare per il reinserimento lavorativo dei detenuti – spiega Ivan Rollandin, responsabile sociale della Mont Fallère – così, valutando spazi e disponibilità, abbiamo pensato a questo progetto. Quando siamo subentrati nel 2013, dopo un periodo di difficoltà con la prima gestione, c’era bisogno di trovare delle commesse che permettessero a questa attività di rimanere in pari, perché si sostenesse come qualunque altra impresa”. Oggi, oltre al bucato del carcere, la lavanderia si occupa della biancheria di due realtà valdostane: la casa di riposo J.B. Féstaz (circa il 70% del lavoro) e del Refuge Père Laurent. A lavorarci, in media, sono tre o quattro detenuti, a quali si possono aggiungere dei tirocinanti, affiancati da un responsabile esterno.

Trattandosi di una casa circondariale – dove si trovano persone in attesa di giudizio o con pene brevi – uno dei problemi principali è il turnover. “Trattandosi di una casa circondariale c’è un fortissimo turnover di detenuti che rimangono all’interno del carcere troppo poco tempo per poter acquisire delle competenze specifiche – spiega Rollandin – per questo motivo, abbiamo scelto di concentrarci principalmente sul lavaggio della biancheria, evitando abiti di privati che avrebbero potuto anche necessitare di cuciture o di uno stiraggio particolare”.

La selezione dei detenuti che possono lavorare all’interno della lavanderia avviene tramite l’area educativa e trattamentale della casa circondariale, insieme alla direzione della polizia penitenziaria. L’avere rapporti disciplinari comporta l’esclusione automatica. Dopo la prima scrematura, la cooperativa effettua dei colloqui con il responsabile educativo: “Partendo dalle esigenze della cooperativa e dalle esigenze del carcere si vanno a individuare i detenuti, tenendo conto di un aspetto fondamentale che è quello del fine pena: se una persona sta per terminare la detenzione non ha molto senso selezionarla, meglio dare questa possibilità a chi deve scontare ancora almeno un anno”, spiega Rollandin. Grazie al progetto, nel corso degli anni sono stati seguiti 36 detenuti. Due di loro, terminate le pene, sono state assunte all’esterno dalla cooperativa Mont Fallère. Una di queste è proprio Paolo Triggiano.

Una nuova vita al J.B. Féstaz

Dopo pochi anni nella lavanderia del carcere, Triggiano ottiene la possibilità di lavorare all’esterno, dapprima con l’articolo 21, poi in regime di semilibertà, sempre per la cooperativa Mont Fallère. “Un bel giorno, dopo poco più di tre anni che lavoravo per la lavanderia del carcere, mi fanno una proposta indecente. Per me era indecente nel senso che pensavo mi stessero prendendo in giro: mi propongono di andare a lavorare per la lavanderia del J.B. Féstaz. Mi mancavano ancora sette anni da scontare e nessuno era mai uscito dal carcere di Brissogne per lavorare così tanto tempo prima del fine pena”, racconta Triggiano. “Dopo pochi anni potevo già uscire fuori, certo con gradualità, ma almeno potevo uscire. Ero giustamente obbligato a rispettare gli orari: se perdevo il pullman e facevo tardi dovevo avvisare, altrimenti ero considerato un evasore. Con l’articolo 21, io uscivo la mattina alle 7 e rientravo alle 16, dal lunedì al sabato. Pian piano sono riuscito a ottenere la semilibertà e così ho preso una casa in affitto dove dovevo rientrare entro le 22 e spesso la notte controllavano che io fossi lì”. Una volta scontata la pena, Triggiano decide di restare in Valle d’Aosta: “Potevo tornare a Milano, ma ho scelto di restare. Non volevo rivedere nessuno della mia vecchia vita. Se torni indietro, rischi di finire di nuovo nei guai”.

Oggi Triggiano coordina la lavanderia del J.B. Féstaz dove viene lavata e stirata tutta la biancheria della struttura – lenzuola, asciugamani, tovaglie, tende e abiti dei pazienti – e accompagna le persone che vi lavorano nel loro percorso di inserimento. Si tratta di un contesto “protetto” in cui vengono attivati tirocini per l’inclusione e la formazione, destinati a persone in situazione di fragilità: persone con disabilità, dipendenze, migranti, donne vittime di violenza e persone con problemi psichiatrici. “Ci è sembrato naturale individuare Paolo come responsabile – spiega Rollandin – perché sa cosa significa ricominciare e ha una particolare sensibilità nel relazionarsi con chi vive situazioni difficili. Il suo è il lavoro più complicato, perché deve gestire il servizio e, insieme, accogliere chi arriva da situazioni complesse”. Attualmente nella lavanderia del J.B. Féstaz lavorano tre persone, con l’aggiunta di un paio di tirocini che cambiano ogni anno o ogni sei mesi.

“Mi ricordo di una signora di circa 40 anni arrivata nella nostra lavanderia dopo due anni che non usciva più di casa – racconta Triggiano –. L’ho ritrovata dopo tempo e mi ha detto: ‘Paolo mi hai salvato la vita’. Ora ha una casa, ha un’auto e un lavoro. Questo percorso è un primo passo verso l’indipendenza e funziona se hai qualcuno a fianco che ti aiuta e io lo so bene come si sta in queste situazioni, perché ho sofferto abbastanza”.

Per Triggiano la lavanderia del J.B. Féstaz non ha rappresentato solo un’opportunità lavorativa, ma è stata anche un’occasione per creare una nuova vita e nuovi legami: “Lì ho conosciuto una OSS che lavorava nella casa di riposo, Renata, che mi invitava a casa la domenica, con suo marito, e ha sempre creduto in me. All’inizio era solo un rapporto di lavoro, ora per me è diventata come una mamma”. La storia di Paolo Triggiano non è solo un esempio di reinserimento riuscito, ma anche la dimostrazione concreta che, quando esiste una rete disposta a dare fiducia, una seconda possibilità può diventare realtà. “Il reinserimento funziona – sottolinea Rollandin – e i dati lo dimostrano: la recidiva tra chi ha avuto un’opportunità concreta è bassissima.”

Due mondi che si incontrano: la sanità (e la salute) nel carcere di Brissogne

di Luca Ventrice

Due “mondi” che si incontrano, con tutte le difficoltà del caso. E non possono non incontrarsi, ma il “dialogo” non è affatto facile né scontato. E tutto ciò che sembra complesso a noi tutti quando si parla (e si vive) di sanità pubblica – le liste d’attesa, i problemi dovuti alla carenza dei medici, le incomprensioni, ma anche le ansie e le paure – si riflettono anche nel carcere di Brissogne. Con gradi di separazione differenti.

Per cercare di “guardare” all’interno del carcere dal punto di vista della salute, ma anche medico, abbiamo parlato con la dottoressa Marina Tumiati, dirigente medica dell’Usl e responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Medicina preventiva e Risk management ma, soprattutto, direttrice sanitaria della casa circondariale di Brissogne.

Dottoressa Tumiati, partiamo dall’inizio: che tipo di servizio viene offerto dell’Azienda Usl nel carcere di Brissogne?

Esiste un servizio di base di Medicina penitenziaria fornito da una ditta che si è aggiudicata la gara d’appalto tre anni fa. La ditta, di Cascinette d’Ivrea, fornisce personale infermieristico e medico: il primo turna H24 e per 365 giorni l’anno, mentre il personale medico è presente tutti i giorni ma non H24. Ha un orario quotidiano fino alle 20 dal lunedì al venerdì, mezza giornata il sabato, allungato di recente, e la domenica. Si tratta di dipendenti della ditta o personale in regime di libera professione.

Quali sono le difficoltà nel garantire un servizio sanitario del genere? O, in poche parole: quanto è difficile, se lo è, curare in carcere?

È molto difficile. Il carcere di Brissogne è una casa circondariale e, a differenza di strutture di dimensioni maggiori, non ha letti di degenza. In genere, si dà per scontato che ci sia la necessità di cure mediche ma non si tratta, in teoria, di persone che hanno bisogno di un ricovero ospedaliero. Non ci sono letti di degenza, ci sono delle celle di sconto pena, a differenza, ad esempio, di Torino dove c’è un ospedale strutturato all’interno. Sulla carta, ci sono pazienti meno gravi, ma in realtà, dato che a Brissogne vengono spesso trasferiti altri detenuti di passaggio, arrivano anche persone più problematiche. Ovvero, dove le condizioni generali sarebbero più da ricovero ospedaliero che da prestazione ambulatoriale. Il SerD, però, ci va molto spesso, così come ci va lo psichiatra, i medici di Malattie infettive o lo specialista di cui ha bisogno il detenuto di turno.

Non è però una degenza. E curare i pazienti a volte è difficile, anche perché si incrociano diverse realtà: ad esempio, il personale della ditta risponde al direttore sanitario, ma il suo datore di lavoro, ovviamente, è la ditta stessa che l’ha assunto. Nell’atto aziendale Usl, la sanità penitenziaria è affidata alla sanità territoriale. Ed io sono direttrice sanitaria, ma in regime di libera professione. È difficilissimo incrociare gli impegni. Ma la mia è anche un’opera costante di mediazione, come tenere i rapporti con gli avvocati, la direttrice del carcere, il difensore civico. Ci sono molte persone dietro la struttura, non è facile.

Quali sono gli interventi che attuate maggiormente all’interno della struttura?

Quelli relativi alla tossicodipendenza. Il SerD è molto impegnato nella struttura. Poi, soprattutto negli ultimi tempi, sono pervenuti da altre realtà detentive delle persone con problemi di aggressività. Magari non si tratta di persone francamente psichiatriche, in senso medico, ma dall’atteggiamento così aggressivo che sfocia in comportamenti violenti anche contro il personale sanitario e la polizia penitenziaria. Prima la situazione era più sfumata.

Poi, le patologie riscontrate in carcere vengono curate, come il diabete o le malattie cardiache. Sono queste che danno maggiori difficoltà. I detenuti pretendono molto che ci sia un ambulatorio odontoiatrico. Che ci vorrebbe. Abbiamo uno studio odontoiatrico all’interno del carcere, dato che, essendo gran parte dei detenuti tossicodipendenti, hanno molte problematiche di questo tipo. Però, non è mai abbastanza. Si chiede sempre di più. Sentono sempre più questa esigenza di avere l’odontoiatra.

Visto che ne ha parlato, quanto è importante l’attività del SerD, il Servizio per le dipendenze patologiche?

Con il dottor Di Carlo c’è un ottimo rapporto, è molto disponibile. L’anno scorso abbiamo organizzato assieme anche una serie di attività collaterali come rappresentazioni teatrali o appuntamenti in musica, con le canzoni di De André, ad esempio, coinvolgendo un po’ tutti i detenuti. Iniziative accolte molto bene. È molto importante realizzare attività del genere: quelle ludiche o extra-sanitarie diventano esse stesse una ‘cura’ in una realtà come in carcere, dove le persone sono ristrette e non rischiano di non avere stimoli. A volte, alcuni fatti sono sorprendenti: avevo, con l’infettivologa, organizzato anche un incontro per favorire le vaccinazioni antinfluenzali. Abbiamo pensato che non sarebbe venuto nessuno. Invece, avevamo la sala piena di detenuti con un sacco di domande.

Secondo Lei è richiesto un “approccio diverso” ad un medico che lavora in carcere?

La preparazione dev’essere uguale per tutti gli operatori sanitari. Certo, l’approccio è diverso perché non hai di fronte un cittadino libero ma un detenuto che patisce già il suo stato. Quindi, è possibile che abbia un atteggiamento di depressione o di arrabbiatura. Oppure, potrebbe anche riversare i propri problemi giudiziari sulla sua salute stessa, magari per cercare di ottenere benefici. Ci vuole un modo di pensare particolare, molta pazienza e l’atteggiamento giusto.

Per i casi più seri immagino serva un trasferimento in ospedale. È un protocollo complicato?

Certo, i casi più complicati vengono trasferiti. Per questo, serve anche avere un buon rapporto, che c’è, tra la Direzione sanitaria e la Direzione del carcere perché va organizzato il trasporto con la Polizia giudiziaria. Si parla di almeno due persone, o anche più, che accompagnino il detenuto. Il trasferimento non è raro: accade abitualmente per le visite programmate, oppure per le indagini radiografiche o le Tac. Poi, c’è la questione dell’urgenza con il trasferimento in Pronto soccorso. Lì, nel limite del possibile, cerchiamo di non fare mai aspettare molto a lungo il detenuto. Non per altro, ma anche evitare un disagio a lui e agli altri. Questo, a volte, è un problema. Poi, naturalmente, di fronte a codici gravi i detenuti aspettano e non è facile. Abbiamo anche un letto di degenza in ospedale, nell’ala delle Malattie infettive. Si tratta di un posto letto e sono previsti spazi anche per le guardie di polizia penitenziaria. Viene utilizzato in caso di necessità e di patologie curabili nella nostra realtà. Altrimenti, i detenuti bisognosi vengono trasferiti e ricoverati altrove.

Dalla relazione della difensora civica emerge, in tutta Italia e non solo nelle carceri, una “carenza di personale medico e soprattutto quello paramedico”. È così?

La questione non è tanto legata al numero del personale quanto, a volte, al bisogno di formazione. Non è una realtà semplice. Il problema è che ci vorrebbe più tempo da dedicare, ed in realtà io stessa sono occupata in mille altre attività per l’Azienda. Il carcere necessiterebbe di più tempo.

Sempre dalla relazione della difensora civica emerge la richiesta di un supporto di tipo psicologico all’interno del penitenziario. Vi è stato segnalato? Pensate possa essere utile?

La delibera di Giunta regionale lo prevede, ed i detenuti lo richiedono. Non parliamo di persone patologiche: i detenuti hanno bisogno di comunicare, parlare, raccontare i propri bisogni. Per questo viene molto richiesto un supporto psicologico, da parte loro. In realtà, lo psicologo va molto poco, forse due ore al giorno. E non basta, perché i colloqui sono, ovviamente, lunghi. Abbiamo incrementato un po’ le ore di presenza dello psichiatra. In un primo tempo la cosa è stata accolta bene, ma poi i detenuti hanno cominciato a vederlo più come un medico.

Con la dottoressa Beoni (la direttrice del Dipartimento di salute mentale dell’Usl, ndr.) si diceva che l’implementazione della telemedicina può aiutare ad aumentare anche l’impegno in carcere. Anche se, ad oggi, potrebbe non essere così immediato. Poi, forse, se hanno bisogno di sfogarsi di fronte ad una persona fa bene pensare al supporto psicologico. Perché, ripeto, magari non si tratta di casi puramente psichiatrici, ma può emergere un atteggiamento aggressivo e violento. Questo può nascondere una patologia, ma spesso può essere semplicemente la necessità di comunicare e di buttare fuori i propri bisogni con qualcuno.

Immagino che uno dei momenti più delicati degli ultimi anni sia stata la gestione della pandemia. È così?

A dire il vero, non abbiamo avuto tantissimi casi, e un po’ erano stati isolati. Abbiamo avviato la campagna vaccinale e molti vi hanno aderito. Abbiamo inviato un’infettivologa e del personale infermieristico. Come per tutti, quel periodo è stato complesso ma più che altro per la gestione della Direzione. Soprattutto perché per i detenuti, come per tutti noi, erano stati limitati i contatti con i familiari. E per chi è detenuto in carcere è stato un momento ancora più difficile.

Lei si occupa anche di Medicina preventiva. È possibile farla in un carcere?

In realtà, ciò di cui mi occupo con la mia Struttura non è legato al Dipartimento di prevenzione. Noi ci occupiamo dei lavoratori. Insomma, quella che tratto è la Medicina del Lavoro. In carcere svolgo un’altra funzione, perché la polizia penitenziaria ha un suo medico del lavoro. Però, la si può fare con i detenuti che lavorano fuori, che vanno visitati e che, quindi, come tutti i lavoratori devono avere una idoneità per la mansione specifica. Non me ne occupo io o i medici all’interno della struttura, ma esistono queste visite per i detenuti che lavorano.

Suicidi in carcere: la difensora civica nel suo report spiega che la situazione a Brissogne non è grave. È comunque una questione che vi preoccupa, immagino.

Per fortuna, e spero vivamente che continui così, di suicidi in carcere non ne abbiamo avuti. Abbiamo avuto dei tentativi, tutti sventati. Utilizziamo degli accorgimenti: se individuiamo un rischio suicidario alto non si lasciano al detenuto le lenzuola o le scarpe con i lacci. Va detto però che i detenuti “se ne inventano” di diverse ogni giorno. Molti, infatti, sono gli atti dimostrativi come i piccoli tagli o l’ingestione di lamette o di pile, come quelle del telecomando per intenderci, sono all’ordine del giorno. E non è facile, anche perché di suture, magari che non prevedono un accesso al Pronto soccorso, le abbiamo. I tentativi vengono sventati anche con l’aiuto della polizia penitenziaria. Come dicevo, l’atto dimostrativo di ingerire una pila viene fatto abitualmente. Anche se i detenuti stessi hanno capito che, a meno che la pila al litio non si rompa, ed è molto difficile, dopo qualche giorno viene evacuata.

E lato polizia penitenziaria, qual è la situazione dal suo osservatorio?

Loro hanno a disposizione uno psicologo. Però, le cause di servizio e gli invii al Centro medico ospedalieri nei periodi di malattia li faccio io. È una processione continua. Gli agenti sono veramente provati. Vedo le vecchie guardie, magari con un grado elevato, stanche e provate. I rinforzi, che negli anni sono stati inviati, va detto, sono molto giovani, vengono da fuori, hanno fatto il corso da poco e sono spesso al primo incarico. Si trovano qui, il lavoro è quello che è, il posto è magari diverso dalle loro aspettative e a volte mettono in malattia, accusando mal di schiena o altro. È dimostrativo, tutto questo, di disagio. Anche per la polizia penitenziaria.

Qualche episodio, in questi anni, l’ha particolarmente colpita?

Mi viene in mente lo psichiatra maltrattato da un detenuto in Pronto, picchiato. Però, purtroppo, fa parte del ruolo che devi svolgere. Anche se negli ultimi due mesi è avvenuto almeno due volte. È un lavoro davvero difficile. Ma bisogna davvero continuare a farlo. E serve farlo.

La voce della polizia penitenziaria: oltre la carenza di personale c’è di più

di Christian Diémoz

“L’istituto di Brissogne non si discosta dalle criticità che il settore, a livello nazionale, conosce, ma alcune sono amplificate da fattori come la posizione geografica”. A parlare è Massimo Chiepolo, segretario per la nostra regione del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Il riferimento è, in particolare, alla carenza di personale del Corpo che, ogni giorno, è deputato a tutelare la sicurezza della casa circondariale e di chi la vive.

“Chi è neo-assunto non sceglie la Valle d’Aosta e chi ci viene assegnato non rimane a lungo, dopo poco chiede di andare via. – continua l’esponente sindacale – Più volte abbiamo cercato il dialogo con le forze politiche locali, sollecitando misure per esempio per l’abitazione, ma anche e soprattutto con il Ministero della Giustizia. Se Brissogne fosse riconosciuta come sede disagiata, forse questo sarebbe un incentivo a restare. Anche perché un tema di costo della vita, qui, esiste”.

Dal punto di vista numerico, su un organico – per il carcere di Brissogne – di 140 unità di personale, al momento sono una quarantina i posti scoperti. È evidente che questo renda complicato organizzare la turnazione, partendo dal presupposto dei riposi e delle ferie da garantire, ma anche e soprattutto delle assenze non programmabili, vedi malattia e prerogative come la legge 104. “È chiaro – sottolinea Chiepolo – che questo si ripercuote su chi è in servizio, che viene trattenuto in turno in caso di emergenza. Però, questo è simile in tutta Italia”.

Il Sappe, tiene a sottolineare il rappresentante del sindacato, “non ha mai cercato un colpevole di queste situazioni, perché ci interessa di più lavorare assieme, dialogare per trovare soluzioni”. Un problema significativo, per la Polizia penitenziaria, è in quelle che vengono chiamate sliding doors, cioè l’ingresso e l’uscita dal carcere, nel giro di pochi giorni, di chi viene arrestato in flagranza di reato, perché è una situazione che appesantisce la struttura.

Tra le altre problematiche denunciate da chi indossa la divisa della penitenziaria, la carenza di strumenti di difesa, la necessità di aggiornamento nella formazione. “Abbiamo comunque sempre cercato il dialogo, anche con le forze politiche – precisa Chiepolo – perché qui la dimensione lo consente”. Anche chi lavora a Brissogne avverte poi una carenza culturale, da parte della società, nella percezione dell’universo carcerario.

Di fronte a un fatto di cronaca, preso il presunto colpevole e ristretto in detenzione, “è come se non fosse più qualcosa che riguardi la collettività”. In realtà, negli ultimi anni, la popolazione dei detenuti è molto cambiata. E’ giudicata rilevante, oggi come oggi, la percentuale di persone con problemi psichici, o con diverse dipendenze. Persone per le quali, alla luce dei fatti, la cella non è una collocazione adeguata.

“Si deve discutere dei limiti che avevano gli ospedali psichiatrici giudiziari, – sottolinea Chiepolo – ma, dalla loro chiusura, il carcere non si è mostrato una soluzione adeguata per queste persone ”. Dinanzi a questo ventaglio di problematiche, il Sappe tiene comunque a manifestare soddisfazione per la nomina, a Brissogne, della direzione e di due funzionari di comando. “I problemi non si risolvono dall’oggi al domani, ma un vertice stabile rappresenta un interlocutore. In questo, – dice il segretario del Sappe – siamo fiduciosi e cerchiamo di essere sempre costruttivi”.

Una risposta

Dossier interessante, è vero che in regione poco si conosce di quello che viene fatto. Mi spiace che nel dossier non venga fatto cenno all’assenza di un reparto femminile nel carcere Valdostano. C’era anche se non negli spazi appositi ma accatastato nel reparto dei semiliberi ma negli anni 90 è stato chiuso e non se ne parla neppure più. Forse due domande ai giudici per capire se questo crea disagio alla popolazione femminile che viene dirottata su carceri fuori Valle poteva essere fatta.