La Terra al perielio

Alle ore 1.38 del 3 gennaio la Terra raggiungerà il perielio, il punto sulla sua orbita più vicino al Sole, a poco più di 147 milioni di km.

Quindi quando è inverno nell’emisfero nord della Terra siamo più vicini alla nostra stella!

Com’è noto, le differenze di temperatura tra estate e inverno non sono dovute alla maggiore o minore distanza del nostro pianeta dal Sole, ma all’inclinazione dell’asse terrestre sul piano della propria orbita che durante l’anno determina una maggiore o minore lunghezza del dì (e della notte) e un diverso riscaldamento del suolo dovuto all’inclinazione variabile dei raggi solari (più radenti d’inverno, meno inclinati d’estate).

La Luna

Le fasi della Luna. Ultimo quarto giovedì 4 gennaio 2024, Luna nuova giovedì 11, Primo quarto giovedì 18, Luna piena giovedì 25.

Congiunzioni tra Luna e pianeti e stelle brillanti. Il 5 gennaio, a partire dalle 3.00 di notte, la Luna sarà molto vicina prospetticamente (a meno di 3° di distanza angolare) a Spica, la stella più brillante della costellazione della Vergine.

Nei giorni 8 e 9 il nostro satellite naturale incontrerà Venere, il fenomeno è visibile a ore un po’ meno “antelucane” di quello precedente, a partire dalle 6.30 del mattino.

Il 14 gennaio la Luna sarà protagonista di una bella congiunzione con Saturno. Tra l’altro, sarà visibile anche il resto del disco del nostro satellite naturale, debolmente illuminato dalla luce riflessa dal Sole sulla Terra che la riverbera sulla Luna. Il fenomeno (denominato luce cinerea) e la congiunzione con il pianeta inanellato saranno apprezzabili a partire dalle 18.30 circa. Qualche giorno dopo, il 18 gennaio sarà il turno del pianeta gigante Giove a costruire una coppia con la Luna: i due oggetti saranno a una distanza di meno di 2°.

Infine, la sera del 27 si verificherà uno spettacolare avvicinamento tra Luna e Regolo, la stella più brillante della costellazione del Leone.

I pianeti

Mercurio. Quest’anno gennaio non è particolarmente favorevole per l’osservazione del piccolo pianeta. Dalla fine di dicembre è tornato visibile prima dell’alba, a oriente; forse si può tentare di cercarlo nei primi giorni del mese, verso le 7.30, a poco più di 7° di altezza in direzione sudest. Si trova a una dozzina di gradi a sud est di Venere; la vicinanza della Luna il giorno 9 può forse agevolarne l’identificazione (vedi immagine qui sopra). Il giorno 11 si sposta dalla costellazione dell’Ofiuco a quella del Sagittario e il giorno successivo raggiunge la massima elongazione occidentale il giorno 12.

Venere. Continua a farsi notare al mattino per la sua elevata brillantezza: il giorno 21 passa dalla costellazione dell’Ofiuco a quella del Sagittario. Venere è visibile verso l’orizzonte orientale ancora per tutto gennaio, mostrandosi a inizio mese dalle 6.30 fino alle 7.20 circa, mentre a fine mese la finestra di visibilità si accorcia di una mezz’oretta dato che alle 7.00 il cielo comincia a schiarire.

Marte. È ancora praticamente invisibile per tutto il mese, nella costellazione del Sagittario, la stessa che questo mese “ospita” il Sole. Si trova ancora più in basso rispetto alla posizione di Mercurio, per questo motivo, quando sorge (a inizio gennaio attorno alle 7.20), il cielo è già rischiarato dalle prime luci dell’alba (il Sole sorge verso le 8.20). Il 12 gennaio Marte si avvicina al perigeo, il punto sulla sua orbita che lo porta più distante dalla Terra.

Giove. È visibile già alla fine del crepuscolo, alto sull’orizzonte e brillante verso sud, nella costellazione dell’Ariete, in cui rimane per tutto il mese. A inizio di gennaio tramonta verso le ore 1.00.

Saturno. Al crepuscolo, attorno alle 18.00, è visibile basso sopra l’orizzonte sudovest nella costellazione dell’Acquario. A inizio gennaio tramonta attorno alle 20.30, alla fine del mese verso le 19.00.

Urano. Trovandosi nella stessa costellazione di Giove, l’Ariete, le sue condizioni di osservabilità sono simili a quelle di quest’ultimo: rimane sostanzialmente visibile per tutta la notte, a patto di usare almeno un piccolo telescopio per apprezzarne il piccolo disco di colore verde acqua.

Nettuno. Al calar della notte il lontano gigante ghiacciato, che staziona nei confini della costellazione dei Pesci, risulta già osservabile. A inizio gennaio tramonta all’incirca alle 23.00, verso le 21.00 alla fine del mese. Gennaio è l’ultimo mese in cui possiamo osservarlo; tornerà visibile d’estate, alla fine della notte.

Lo sciame meteorico di gennaio: le Quadrantidi

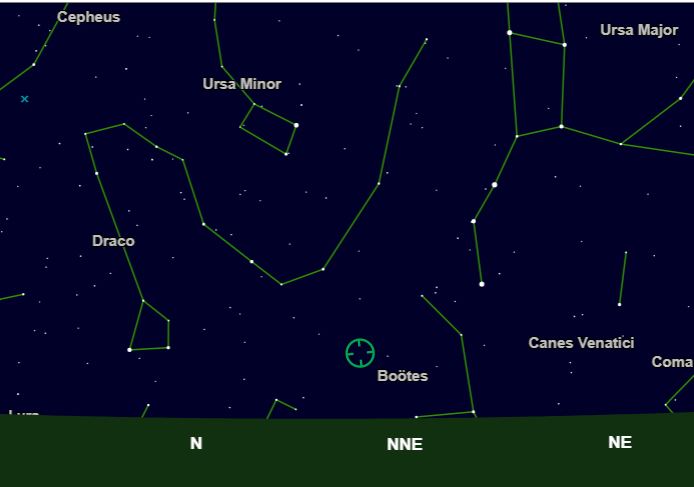

Posizione del radiante delle Quadrantidi il 3 gennaio. Credit: dal sito https://in-the-sky.org

Al mattino del 4 gennaio è previsto il picco di attività dello sciame delle Quadrantidi, attivo dal 12 dicembre al 12 gennaio, composto dalle meteore (“stelle cadenti”) generate dalle polveri rilasciate dall’asteroide 2003 EH1 lungo la sua orbita attorno al Sole. Forse questo corpo progenitore è una vecchia cometa estinta che, avendo consumato tutto il ghiaccio presente in superficie, avvicinandosi al Sole non mostra alcun sviluppo della chioma e della coda per evaporazione del ghiaccio e diffusione delle polveri, com’è tipico delle comete.

Il nome di questo sciame deriva dal fatto che il radiante, il punto da cui sembrano provenire le scie di queste stelle cadenti, si trova in una posizione nel cielo occupata anticamente dalla costellazione del Quadrante murale, che non è stata inserita nell’elenco delle 88 costellazioni ufficiali (stilato dall’Unione Astronomica Internazionale nel 1929).

Durante il picco di attività delle Quadrantidi si può ammirare un buon numero di meteore: più di una quarantina in fase di picco di attività, una ventina fuori fase massima. Le ore dopo la mezzanotte sono quelle ideali per l’osservazione di questo fenomeno. Quest’anno però la Luna, in fase di ultimo quarto, sorgendo nella notte tra il 3 e il 4 gennaio attorno alle 0.30, disturberà un po’ l’osservazione nella seconda parte della notte. Se si desidera vedere qualche bella scia luminosa durante il picco di attività conviene dunque cominciare la sessione alle 23.00, ora in cui il radiante sorge verso nord est.

Ricordiamo che lo sciame secondo le previsioni dell’IMO (International Meteor Organization, www.imo.net) sarà attivo fino al 12 gennaio, dunque anche nelle notti successive sarà possibile tentare di scorgerne qualcuna, con un disturbo lunare che nella seconda parte della notte diminuirà progressivamente.

Stelle e costellazioni visibili nelle serate di gennaio

Il Cigno e la Balena. A ovest, appena fa buio, siamo ancora in tempo per vedere Deneb, la stella più brillante del Cigno, che in procinto di tramontare sembra salutarci dandoci appuntamento in primavera. Attorno alle 21.00 la Balena è riconoscibile verso sud. Una delle stelle che compongono la sua coda è Tau Ceti, una stella molto vicina, a una dozzina di anni luce appena, che ospita un sistema di pianeti extrasolari.

Orione, il gigante. A partire da queste notti di gennaio possiamo vedere per tutta la serata Orione, una costellazione che dominerà il cielo per l’intero inverno. Anche i neofiti la riconoscono facilmente. Le due stelle più luminose della costellazione, situate in posizione opposta sono, in alto a sinistra, Betelgeuse, che nella visione tradizionale rappresenta la spalla destra (anche se l’espressione araba originale potrebbe riferirsi… all’ascella) e, in basso a destra, Rigel (etimologicamente, il piede sinistro). Dal punto di vista astrofisico sono classificate rispettivamente come supergigante rossa e supergigante blu e si trovano rispettivamente a 640 e a 860 anni luce da noi. Betelgeuse è una stella in fase finale di evoluzione, probabilmente è destinata a esplodere come supernova. Rigel è una giovane stella dall’età di 10 milioni di anni, che tra pochi milioni di anni potrebbe seguire lo stesso destino di Betelgeuse.

Al centro del grappolo di stelle che rappresenta la spada di questo gigante notiamo la grande nebulosa M42, che a occhio nudo sembra una stella sfocata, una specie di batuffolo luminoso. Nei binocoli e nei telescopi regala sempre una visione indimenticabile.

La sfavillante Sirio. In basso a sud est rispetto alla costellazione di Orione, individuiamo la stella più brillante dell’intera sfera celeste: Sirio, in greco “la sfavillante” è affascinante sia a occhio nudo che attraverso il telescopio. Il suo caratteristico rutilare con continui bagliori colorati, più intenso quando l’aria è turbolenta, è dovuto alla rifrazione della sua luce da parte dell’atmosfera terrestre. È una delle stelle più vicine a noi (dista 8,6 anni luce) e il suo vero colore, un bel bianco celeste, indica una temperatura superficiale di circa 9 ̇500 gradi.

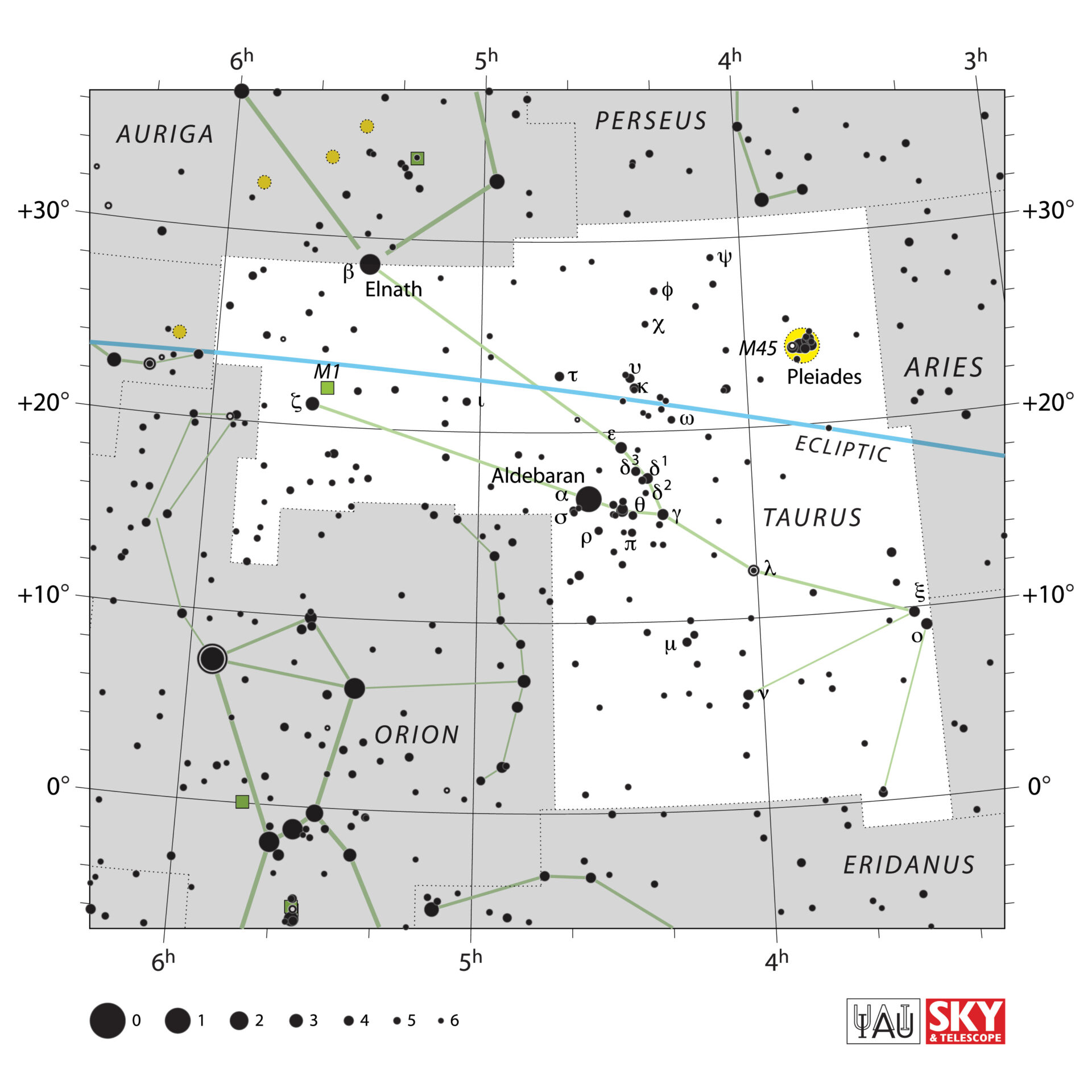

La costellazione zodiacale del mese: il Toro

Nelle fredde e limpide serate di gennaio si può agevolmente osservare la costellazione zodiacale del Toro, che attorno alle ore 22.00 si staglia alta sopra l’orizzonte sud.

Probabilmente già in epoca preistorica gli antichi osservatori del cielo hanno visto nella forma a “V” al centro della costellazione, formata dalle stelle più brillanti dell’ammasso stellare aperto delle Iadi, le corna di un toro.

Ne abbiamo un indizio grazie agli ignoti artisti che realizzarono le splendide opere parietali nelle famose grotte di Lascaux nella Francia sud occidentale. Nella Sala dei tori si nota il dipinto di un bovino che curiosamente reca sul muso, dalle corna fino alla bocca, una serie di punti scuri che alcuni ricercatori (come Adriano Gaspani dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Brera, a Milano) hanno ipotizzato poter rappresentare alcune stelle delle Iadi. Analizzando ulteriormente l’opera, si può attribuire alle Pleiadi il gruppo di altri punti che si trovano sulla groppa dell’animale.

Storicamente, anche per gli osservatori successivi il Toro è stata sicuramente una delle costellazioni più importanti e al centro di molti miti e ritualità. E questo non solo in quanto è un animale simbolo di potenza e di fertilità, ma anche perché, a partire dall’inizio del V millennio d.C. e per diversi secoli, la costellazione del Toro ha ospitato la posizione in cielo del Sole all’equinozio primaverile (una data che per il calendario dei Babilonesi, i Caldei, e gli Assiri corrispondeva all’inizio dell’anno).

Nella cultura greca, a seconda della versione del mito, possiamo associare questa costellazione al toro bianco del quale Giove assunse le sembianze per sedurre la bella Europa, oppure alla vacca raffigurazione di Io, onorata da Zeus in grazia della fanciulla, oppure ancora al Minotauro, il mostruoso figlio della regina Pasifae, che venne imprigionato dal re Minosse al centro del labirinto nel palazzo di Cnosso.

Eratostene, matematico, geografo e astronomo del III sec. a.C., riporta nel suo Catasterismi (“descrizione delle costellazioni”) che il complesso delle Iadi rappresenta la testa dell’animale, con i due occhi, le narici, le spalle e le basi delle corna.

Sia per gli ipotetici antichi osservatori del Paleolitico, sia per i Greci che per gli osservatori mediorientali, le corna del Toro celeste non sono formate dalle Iadi, ma hanno origine da queste ultime e appaiono lunghissime. La punta nord è infatti rappresentata dalla stella Beta Tauri, chiamata dagli Arabi El Nath (“Il Corno”) e quella sud da Zeta Tauri, chiamata anche Tianguan (o ancora Alheka).

A differenza della maggior parte delle costellazioni che sono quasi sempre formate da stelle a distanze molto diverse tra loro, dal punto di vista astrofisico le Iadi sono un vero e proprio raggruppamento fisico di oggetti. Con un’età stimata di quasi 700 milioni di anni, le circa 300 stelle che costituiscono le Iadi sono comprese in uno spazio di una ventina di anni luce (un anno luce = circa 10.000 miliardi di km). Alla distanza di circa 150 anni luce sono l’ammasso aperto più vicino al Sole, non a caso alcune componenti sono ben visibili a occhio nudo.

La “V” di stelle formata da alcune componenti delle Iadi sembra essere apparentemente completata, in uno dei suoi vertici, da Aldebaran che, alla distanza di 65 anni luce, non fa parte fisicamente dell’ammasso, ma… si limita a seguirlo nel cielo nel moto apparente della sfera celeste. Nella lingua araba del X secolo Al dabaran significa infatti “la seguente”, anche se il nome probabilmente si riferisce al fatto che in cielo sembra inseguire anche le non lontane Pleiadi (di cui scriviamo sotto). Questa stella, una gigante arancione, simboleggia l’occhio dell’animale.

Questa costellazione ospita anche un altro celebre ammasso aperto, perfettamente visibile a occhio nudo: le Pleiadi (M45 nel catalogo di Messier), a circa 440 anni luce da noi. Le circa 1˙000 stelle che lo compongono, nate da una nebulosa un centinaio di milioni di anni fa, sono “relativamente” giovani, con un’età stimata attorno a poco più di 100 milioni di anni. Mostrano in prevalenza un colore azzurro che denota un’elevata temperatura superficiale, per alcune Pleiadi anche superiore ai 12˙000 gradi.

Per gli antichi greci le Pleiadi visibili a occhio nudo erano sette sorelle figlie di Atlante e di Pleione, di cui il gigante Orione si era invaghito. Gli dèi, nel tentativo di salvare queste fanciulle dalla corte indesiderata, le trasformarono in sette colombe (in greco “peleiades”, da cui il nome dell’ammasso) che, ascendendo al cielo, diventarono le celebri sette stelle.

Sul lato opposto della costellazione del Toro rispetto a M45, possiamo osservare con un telescopio M1, la Nebulosa Granchio, ossia un residuo di supernova.

La supernova è un fenomeno catastrofico prodotto, per esempio, da una stella di grande massa che, verso la fine della sua vita, alla conclusione di una fase di instabilità tra l’energia espansiva, irradiata dal suo nucleo, e la componente attrattiva della gravità dovuta all’ingente massa, vede prevalere quest’ultima. La stella, infatti, giunta a questa fase evolutiva ha un nucleo pressoché saturo di ferro (sintetizzato attraverso successivi processi termonucleari) che non può più generare energia. La stella è condannata: non più sostenuta dalla pressione di radiazione dell’energia del suo nucleo, implode su sé stessa e produce quindi un’esplosione catastrofica rilasciando violentemente i suoi strati esterni. L’onda d’urto che viene prodotta, riscaldando il mezzo interstellare, formerà il residuo di supernova.

Nel 1054 d.C. l’esplosione di questa supernova si è resa visibile a occhio nudo tra le punte delle “corna” del Toro per diverse settimane, in pieno giorno! Ora al suo posto possiamo osservare al telescopio il residuo M1, distante da noi tra i 5.000 e gli 8.000 anni luce.

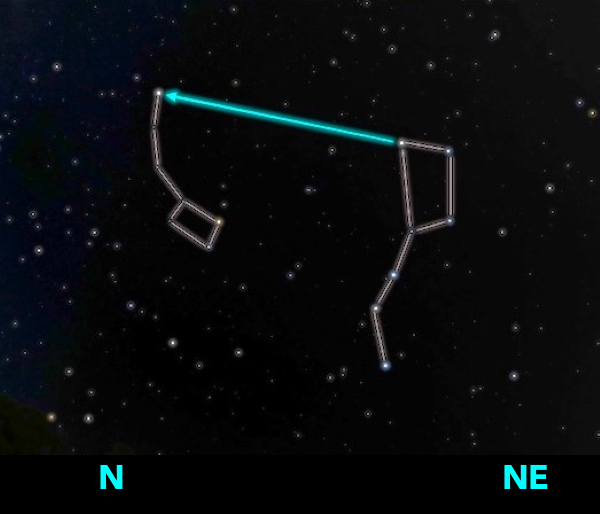

Le costellazioni che non tramontano mai: l’Orsa Maggiore e il Grande Carro

Cominciamo specificando che il Grande Carro non è una costellazione!

Infatti oggi è considerato l’asterismo contenuto all’interno della costellazione dell’Orsa Maggiore, di cui rappresenta il dorso e la coda.

A partire dalle 20.30 la sagoma del Grande Carro è perfettamente visibile verso nord est, costituita da sette stelle che formano il carro, a forma di trapezio, più in basso e un allineamento semicircolare di tre stelle, il timone, in alto.

Prendendo le due stelle del Carro più lontane dal timone (Merak e Dubhe) e allineandole verso ovest (verso “sinistra”) è possibile traguardare la posizione della Stella polare che fa parte del Piccolo Carro (vedi l’immagine qui sopra).

L’asterismo del Piccolo Carro è a sua volta inserito nell’Orsa Minore, costellazione circumpolare di cui parleremo in una prossima puntata.

A cura di Paolo Recaldini, Andrea Bernagozzi e Davide Cenadelli

La rubrica “Un, due, tre stella!” è realizzata dalla Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS con il contributo della Fondazione CRT.

Nel mese di gennaio l’Osservatorio astronomico propone al pubblico spettacoli al Planetario e visite guidate notturne in Osservatorio Astronomico, con prenotazione online obbligatoria, durante il periodo festivo delle vacanze per Natale e il nuovo anno, da mercoledì 3 a sabato 6 gennaio 2024. Nel resto del mese apriamo al pubblico sabato 20 e sabato 27 gennaio.

Per informazioni, consultate il sito web

Una risposta

Molto interessante, lettura molto piacevole, grazie.