Nel mese di agosto proponiamo spettacoli al Planetario e visite guidate notturne in Osservatorio Astronomico, in programma dal martedì al sabato con prenotazione online obbligatoria, tranne dal 10 al 13 agosto, quando è in programma l’evento speciale Étoiles et musique, dedicato alle stelle cadenti dello sciame delle Perseidi, e venerdì 15, giornata di chiusura delle nostre strutture. Per informazioni, consultate il nostro sito web.

Ricordiamo che la visibilità dei pianeti può variare in base a diversi fattori, come la presenza di ostacoli lungo l’orizzonte, le condizioni atmosferiche e la propria ubicazione geografica. Le posizioni e la visibilità dei pianeti sono indicate per un cielo visibile dal centro Italia. In ogni caso è consigliabile osservare da un luogo con cielo il più possibile scuro, lontano dalle luci della città.

Ma vediamo cosa aspettarci da cielo di agosto.

La Luna

Le fasi della Luna

Primo quarto venerdì 1° agosto 2025, Luna piena sabato 9, Ultimo quarto sabato 16, Luna nuova sabato 23 e ancora Primo quarto domenica 31.

Congiunzioni della Luna con pianeti e stelle brillanti

Il 3 agosto la Luna è vicina ad Antares, la brillante supergigante al centro della costellazione dello Scorpione: l’avvicinamento è osservabile già in prima serata. L’11 e il 12 agosto (tra l’altro proprio nei giorni “clou” di attività dello sciame delle Perseidi) il nostro satellite naturale si approssima ai pianeti Saturno e Nettuno (quest’ultimo invisibile a occhio nudo). Il fenomeno è apprezzabile a partire dalle 23.00, quando i tre oggetti si troveranno già a una buona altezza sopra l’orizzonte.

Nella notte tra il 16 e il 17 agosto la Luna in fase calante passa accanto alle Pleiadi, il celebre ammasso di stelle all’interno della costellazione del Toro. Il fenomeno è visibile a partire da mezzanotte e mezza. Il giorno 19 passa a nord di Giove. Al mattino presto del 20 agosto si trova tra Giove e Venere, formando un suggestivo triangolo composto da luminosi oggetti celesti! Lo spettacolo è apprezzabile dalle 4.00 in poi.

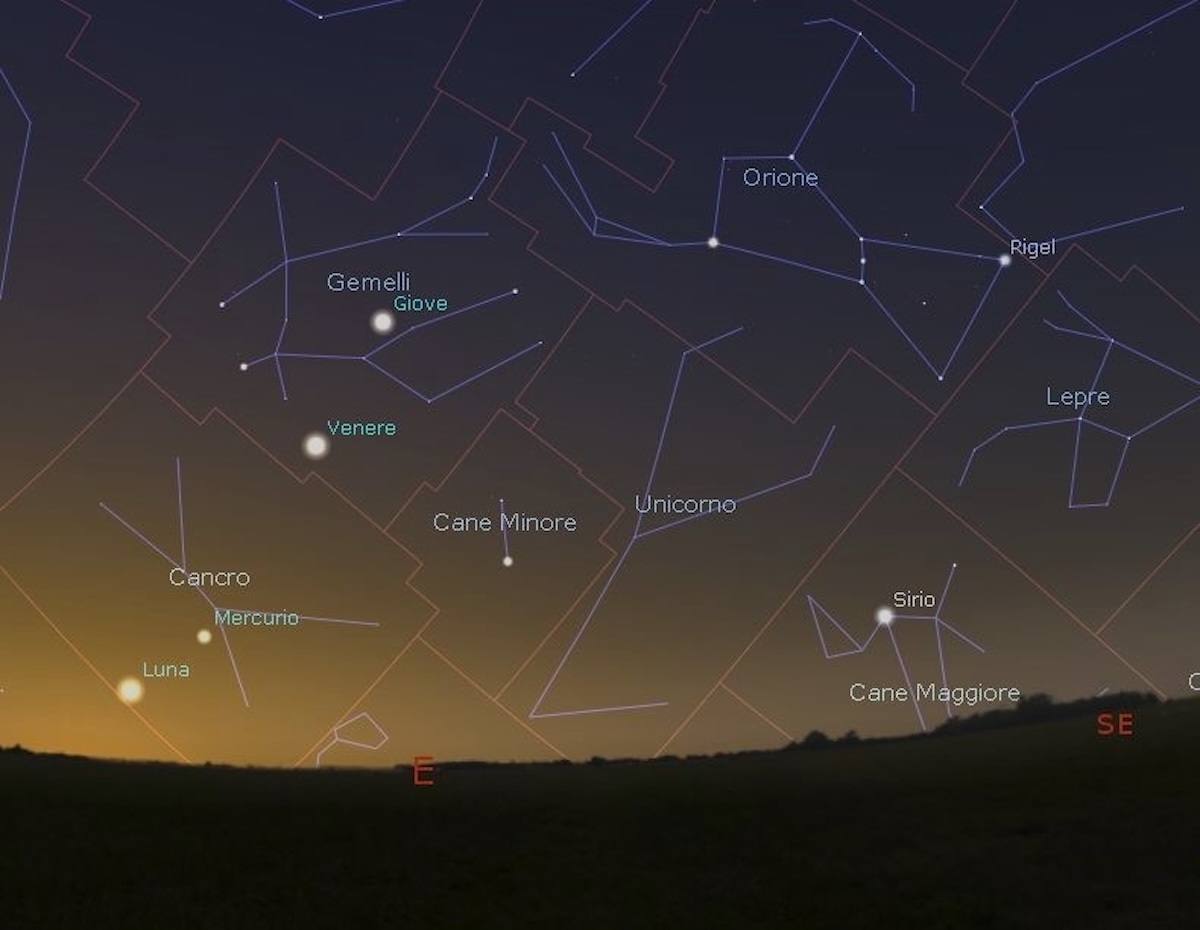

Nei due giorni successivi la Luna passa vicina a Mercurio, in particolare realizzando con questo pianeta, Venere e Giove un’ulteriore bella configurazione, ammirabile al mattino del 22 e tutta da fotografare: vedi l’immagine qui sotto. Il 26 agosto, infine, la Luna raggiunge il pianeta Marte: segnaliamo anche questo incontro sebbene avvenga al crepuscolo con il cielo ancora piuttosto chiaro.

I pianeti

Mercurio

Agli inizi del mese il piccolo ed elusivo pianeta è visibile prima dell’alba. È angolarmente molto vicino al Sole, ma nei giorni seguenti se ne distacca sempre più. Il 19 agosto raggiunge la massima elongazione ovest, ossia “a destra” dell’astro diurno, un’occasione per individuare il pianeta grazie a condizioni abbastanza favorevoli. In particolare suggeriamo di tentare l’osservazione attorno al 21-22 agosto per due motivi: la sua altezza sull’orizzonte sarà massima (verso le 5.45 prima che il cielo diventi chiaro, si trova a una decina di gradi sopra l’orizzonte) e la vicinanza della Luna, che passa a circa 7° più a nord, ne può facilitare l’individuazione. Dalla costellazione del Cancro Mercurio passa in quella del Leone il giorno 27.

Venere

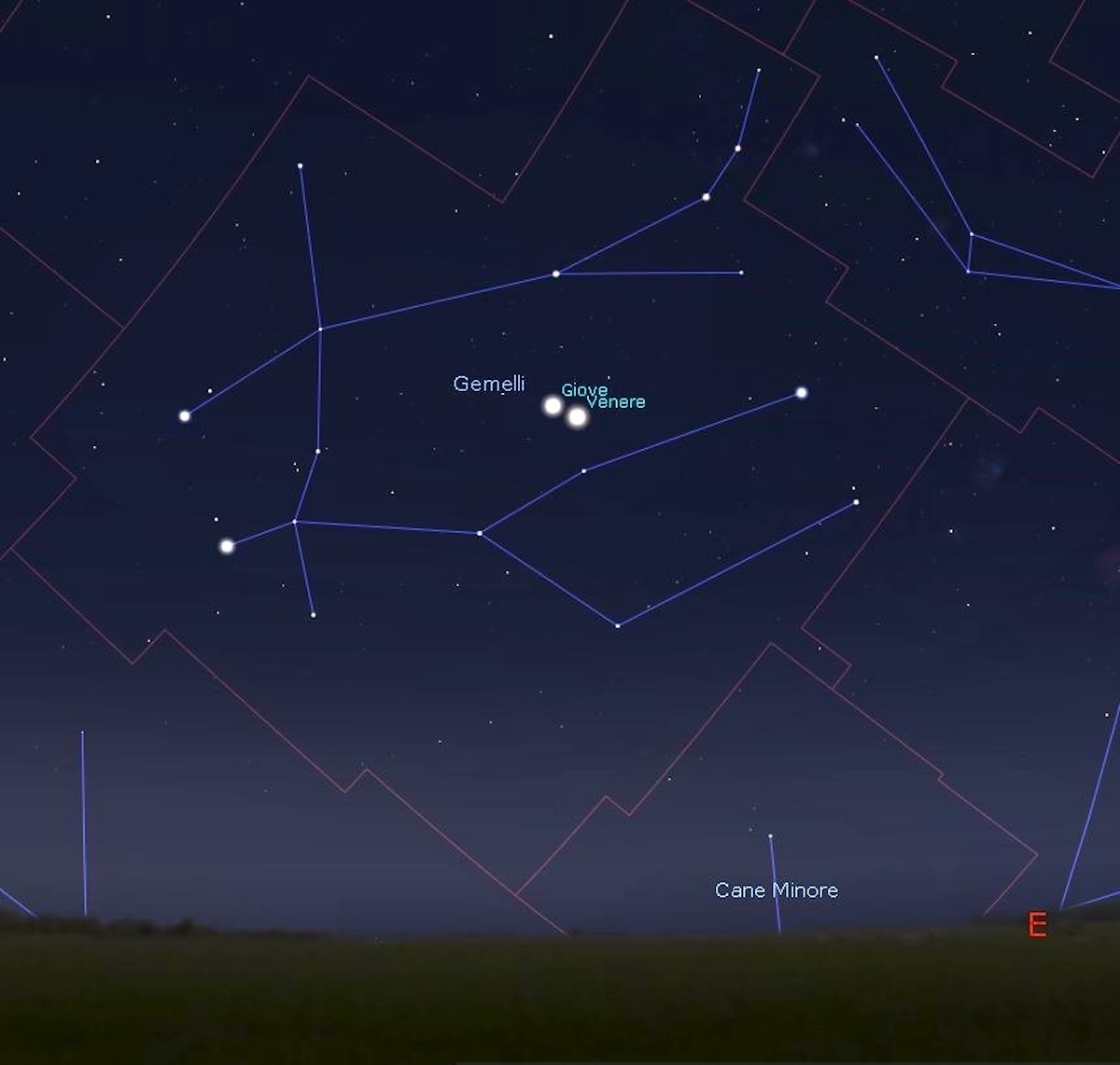

Attorno alle 4.00 il pianeta è già visibile verso est, nella costellazione dei Gemelli. Il giorno 7 raggiunge la massima altezza nel cielo mattutino, quindi i giorni precedenti e successivi risultano assai favorevoli per l’osservazione. In seguito Giove lo avvicina, raggiungendolo alla minima distanza il 12 agosto: i due luminosi pianeti si troveranno a circa mezzo di un grado uno dall’altro (vedi qui sotto nella sezione dedicata al pianeta gigante l’immagine che mostra questa congiunzione stretta). Nei giorni successivi la “madre degli amori” (come ancora ai tempi di Galileo, veniva indicata la dea Venere ma anche il pianeta nel cielo) tende a sorgere un po’ più tardi, ma a partire dalle 4.30 è comunque già osservabile. Si muove velocemente sulla volta celeste, passando il giorno 25 nella costellazione del Cancro.

Marte

All’inizio di agosto è visibile per un’oretta circa, a partire dalle 21.00, a ovest, nel cielo ancora chiaro del crepuscolo, prima che tramonti (l’intervallo di visibilità dipende da quanto il proprio orizzonte occidentale è sgombro da ostacoli). Nei giorni successivi il pianeta rosso si avvicina progressivamente al Sole: a fine mese il suo intervallo di visibilità si riduce quasi a zero, dato che tramonta verso le 20.30 con il cielo che però è ancora chiaro. Si trova per tutto il mese nell’estesa costellazione zodiacale della Vergine.

Giove

Anche il pianeta gigante del Sistema solare è visibile alla fine della notte, dato che a inizio mese sorge poco dopo le 4.00, anticipando di un’ora alla fine. Possiamo ammirarlo fino alle prime luci dell’alba, ai primi di agosto fino alle 5.00, guadagnando a fine mese circa un’oretta in più di osservabilità. Il 12 viene avvicinato da Venere (vedi l’immagine qui sotto). Per tutto agosto Giove si muove lentamente all’interno della costellazione dei Gemelli.

Giove e Venere al massimo avvicinamento. L’immagine, che rappresenta i pianeti visibili all’alba del 12 agosto attorno alle 5.00 di mattino, è stata generata con il software Stellarium

Saturno

Il pianeta inanellato inaugura questo mese il periodo di visibilità serale, dato che all’inizio di agosto sorge attorno alle 23.30 ed è osservabile fino alla fine della notte. A fine mese anticipa la sua levata alle 21.30. Il sistema di anelli è ben osservabile anche con un cannocchiale di piccole dimensioni. Per tutto il mese è all’interno dei confini della costellazione dei Pesci.

Urano

Si trova per tutto il mese nella costellazione del Toro. A inizio mese sorge verso le 1.30, a fine agosto appena dopo la mezzanotte. Ricordiamo che per le sue piccole dimensioni apparenti è osservabile con un binocolo e il suo disco è apprezzabile solo con il telescopio.

Nettuno

È vicino a Saturno, rispetto al quale si trova a circa 1° a nord est, stazionando entrambi nella costellazione dei Pesci. Ricordiamo che questo pianeta, per la sua lontananza, è osservabile soltanto con un buon binocolo o al telescopio.

Gli sciami meteorici di agosto: le Perseidi, le “lacrime di San Lorenzo”

Queste celebri meteore sono associate alle polveri sparse dalla cometa 109P/Swift-Tuttle lungo la sua orbita attorno al Sole, che percorre in circa 133 anni. Le microscopiche particelle, entrando nell’atmosfera terrestre a gran velocità, creano numerose e spettacolari scie di ionizzazione chiamate impropriamente “stelle cadenti”.

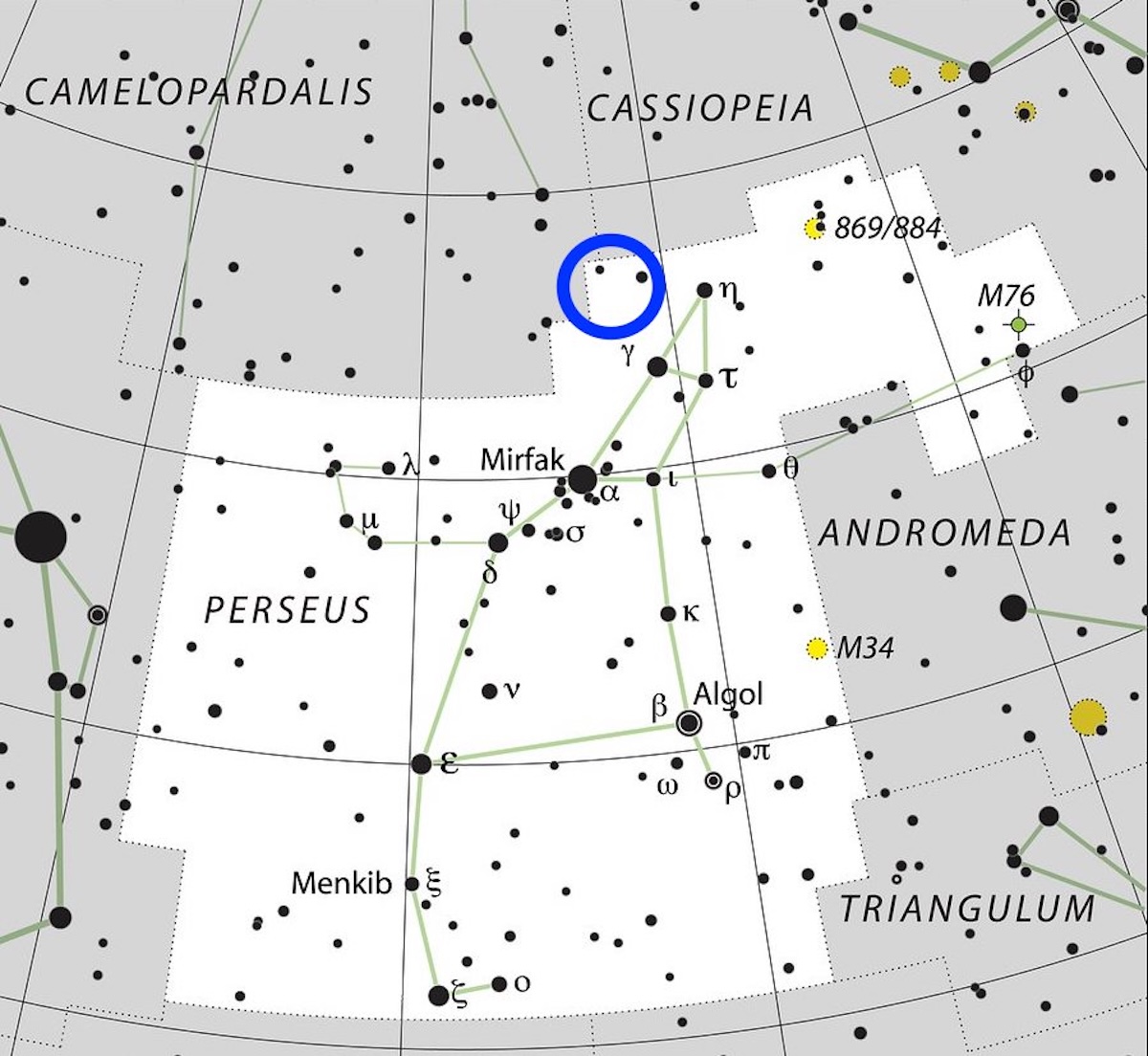

Il termine “Perseidi” deriva dal fatto che il radiante, ovvero la zona nel cielo da cui le meteore appaiono scaturire per un effetto prospettico, si trova nella costellazione di Perseo, situata appena sotto Cassiopea (vedi la cartina qui sotto).

Questo sciame non è attivo solo a San Lorenzo! Il periodo di visibilità delle meteore va infatti dal 17 luglio al 24 agosto. Quest’anno, secondo le previsioni fornite dal Meteor Shower Calendar della IMO – International Meteor Organization, lo sciame raggiungerà il picco massimo di attività nel pomeriggio di martedì 12 agosto.

Teoricamente, al massimo possono essere osservabili fino a una sessantina di meteore all’ora, ma quest’anno, a causa della presenza nel cielo del nostro satellite naturale, la visibilità delle meteore più deboli sarà in parte penalizzata. La Luna, in fase piena sabato 9, disturberà infatti le osservazioni nella seconda parte della serata. Ad esempio, la sera del 12 agosto sorgerà a est, nella costellazione del Pesci, attorno alle 22.00, a una sessantina di gradi di distanza dal radiante, illuminata ancora all’85% e in grado di schiarire quindi il cielo circostante.

Potremo però contare sulle meteore più brillanti, che comunque si vedranno molto facilmente, in particolare quelle che dal radiante punteranno verso l’alto o a ovest, in direzione opposta a quella della Luna.

Ricordiamo che, per osservare le Perseidi, da domenica 10 a mercoledì 13 agosto si svolgerà a Lignan l’evento speciale Étoiles et musique – Quattro notti tra scienza e tradizione: accompagnati da musica dal vivo, in un’atmosfera rilassante, osserveremo insieme il cielo attendendo alcune tra le lunghe e veloci tracce delle meteore. Vi consigliamo, anche se non è… scientifico, di preparare una bella lista di desideri!

Stelle e costellazioni visibili nelle serate di agosto

Risalendo con lo sguardo dal Sagittario lungo la Via Lattea, man mano che ci allontaniamo dall’orizzonte meridionale raggiungiamo per prima la magnifica costellazione dell’Aquila, con la brillante stella Altair, dopodiché troviamo le piccole costellazioni della Freccia e della Volpetta, sormontate dal Cigno, la cui forma a croce è facile da riconoscere, anche grazie alla presenza della brillante stella Deneb. In questa zona di cielo, alta sopra la nostra testa, la Via Lattea sfiora la costellazione della Lira, dove si trova la splendente Vega, quinta stella più brillante del cielo, che, insieme a Altair e Deneb, forma l’asterismo noto come Triangolo estivo.

Delle tre stelle, Altair è la più vicina, trovandosi a soli 16,73 anni luce da noi. Anzi, la sua peculiarità è che si tratta proprio della stella più vicina tra tutte quelle ben visibili nelle sere d’estate. Altair è una stella nana, come il Sole, che supera però in dimensioni: ha una forma piuttosto schiacciata dato che ruota assai velocemente su se stessa, con un raggio equatoriale pari a 2 volte quello solare, e un raggio polare 1,6 volte maggiore.

Vega appare come la più luminosa del terzetto: emettendo 40 volte più energia del Sole risulta la stella più luminosa entro una trentina di anni luce da noi (un anno luce = 10.000 miliardi di km). La sua distanza è pari a 25 anni luce.

Vega è una stella nana… grande: infatti è circa 2,5 volte superiore al nostro Sole, e anch’essa ha una forma piuttosto schiacciata, sempre a causa dell’elevata velocità di rotazione attorno al proprio asse. La sua età è stimata in circa mezzo miliardo di anni e intorno alla stella è stata rivelata la presenza di un disco di polveri che potrebbe costituire un sistema planetario in formazione, sebbene al momento non sia stato scoperto alcun pianeta. Anche per questo motivo, l’astronomo statunitense Carl Sagan immaginò nel romanzo di fantascienza Contact che proprio da Vega giungesse un segnale radio emesso da una civiltà aliena e captato dai radiotelescopi terrestri: per saperne di più, vi rimandiamo all’articolo dell’astrofisica e divulgatrice Camilla Pianta pubblicato sul nostro sito web per la rubrica Astronomia da fantascienza.

Il terzo vertice del Triangolo estivo è Deneb. Diciannovesima stella più luminosa del cielo notturno, Deneb appare meno brillante rispetto a Vega e Altair, ma in realtà è lei l’astro più luminoso intrinsecamente, se si considera che dista nientemeno che 2.600 anni luce da noi. Si tratta di una delle stelle più lontane visibili a occhio nudo, dato che splende ben 200.000 volte più del nostro Sole di cui è 200 volte più grande. La sua temperatura superficiale è di circa 8.500 gradi e ciò le conferisce un colore bianco leggermente azzurro. Si tratta quindi di una supergigante luminosissima, una delle stelle più cospicue della Galassia. Con una massa incerta, compresa tra 15 e 25 volte quella del Sole, comunque Deneb esploderà come supernova entro uno o due milioni di anni.

La Via Lattea

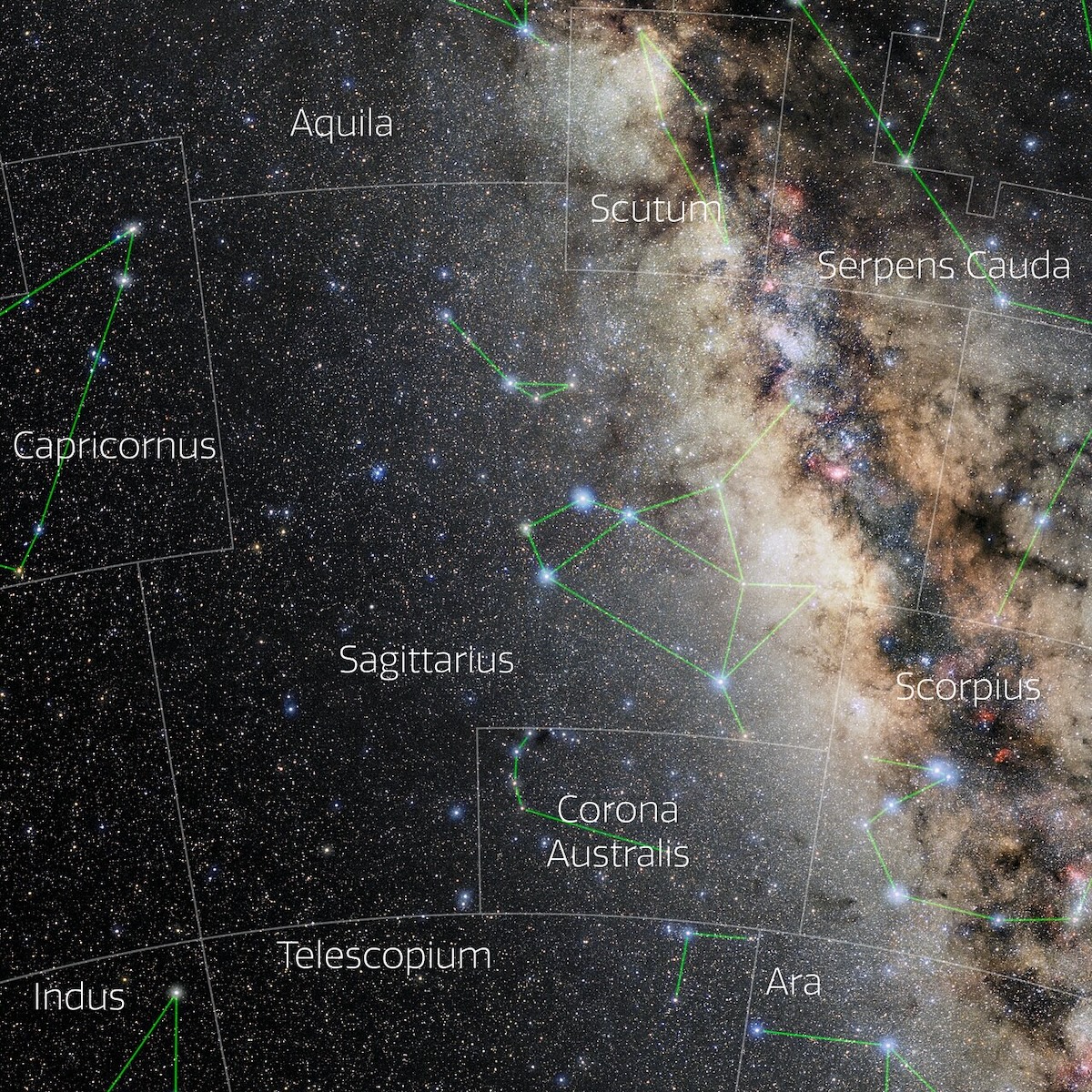

Questo è il mese in cui la Via Lattea si presenta al meglio del suo splendore. Nelle prime ore della notte, infatti, si vede come un arco composto da chiaroscuri che ci circonda, a partire dall’orizzonte sud ovest andando verso lo zenit (il punto sopra la nostra testa) e terminando all’orizzonte nord est.

La Via Lattea era chiamata dagli antichi Egizi il “grande fiume celeste”, immagine del Nilo in cielo; analogamente la cultura araba la battezzò Al Nahr (“il Fiume”). Presso i Cinesi era Tien Ho, il “Fiume d’Argento”, mentre nell’India del sud era Akāsh Gangā, il letto del sacro fiume Gange. Ci siamo ispirati a queste tradizioni per il titolo di uno degli spettacoli al Planetario di Lignan, realizzati dal nostro staff: Il grande fiume del cielo, in programma proprio in questo mese di agosto.

Dal punto di vista astrofisico la Via Lattea è la proiezione sulla volta celeste della parte più densa di stelle, gas e polveri della nostra galassia. Le aree più luminose di questo ampio arco celeste sono costituite da grandi nubi stellari, mentre le chiazze scure sono nebulose oscure formate da polveri interstellari. Gli Inca le ritenevano vere e proprie “costellazioni oscure”.

Nella costellazione del Sagittario è visibile lungo la Via Lattea un rigonfiamento luminoso, in inglese bulge, nei pressi della stella Al Nasl, “la punta” (della freccia scagliata dal Sagittario). Quella è la direzione del centro galattico, non visibile direttamente a causa della grande quantità di materia (gas e polvere) interposta tra noi e quest’ultimo.

Grazie agli sforzi dei ricercatori coordinati dal consorzio EHT – Event Horizon Telescope, ora sappiamo che Sgr A*, il misterioso oggetto al centro della nostra galassia, è un buco nero super massiccio da 4 milioni di masse solari.

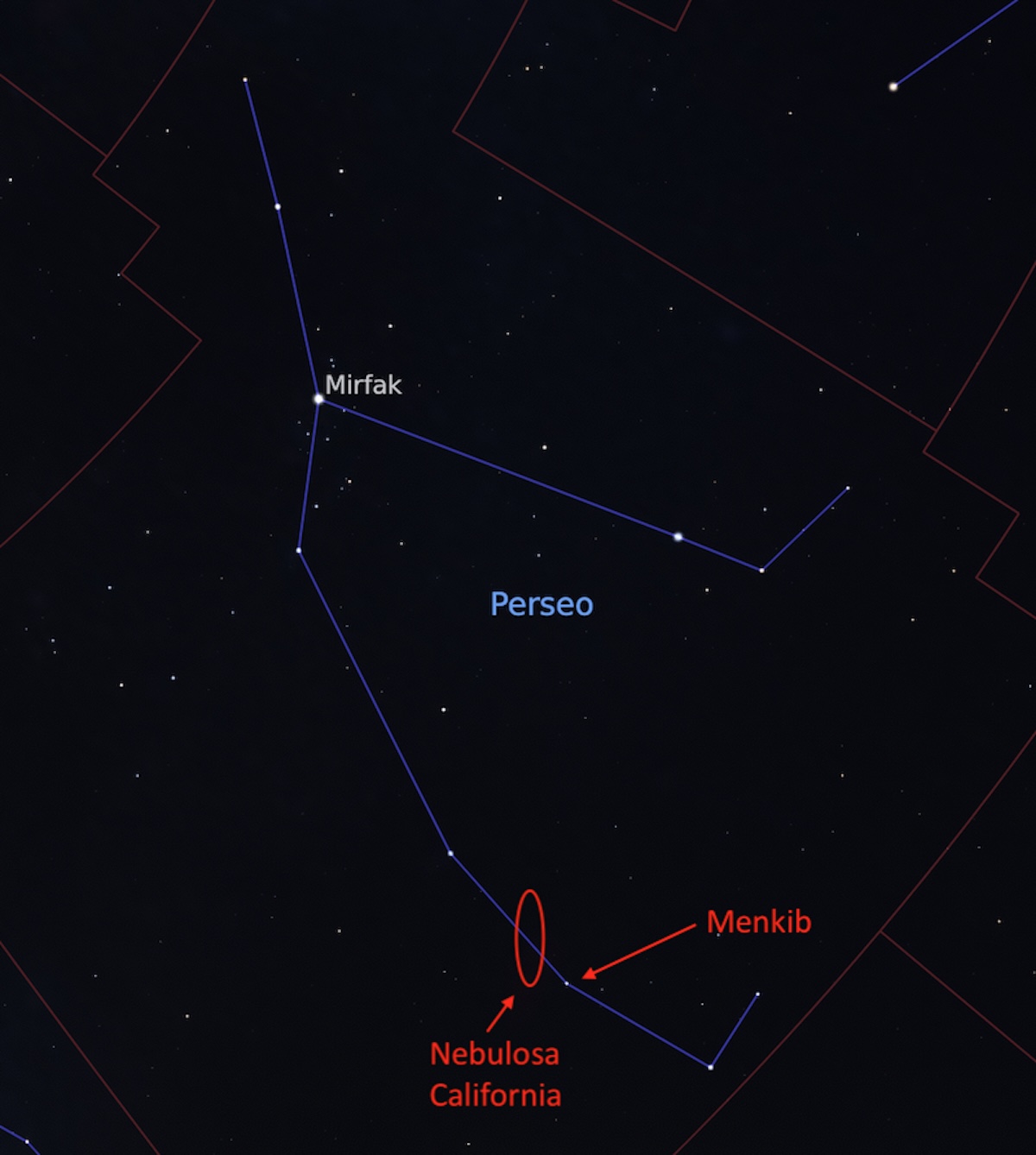

Nel braccio di Perseo della nostra galassia, così chiamato in quanto dal nostro punto di vista è proiettato nell’omonima costellazione, ma separato dal braccio di Orione a cui apparteniamo, troviamo la nebulosa California. Conosciuta anche come NGC 1499 o Sh2-220, è una nebulosa a emissione costituita principalmente da idrogeno in stato ionizzato. È difficile da osservare visualmente con mezzi ottici, anche se potenti; il meglio di sé lo rivela fotograficamente, come mostra la bella ripresa di Nicola Montecchiari che pubblichiamo questo mese come Astrocopertina.

L’emissione luminosa di questo oggetto si spiega grazie alla presenza di una stella caldissima, una gigante blu di tipo spettrale O7, con una temperatura superficiale di oltre 30.000 gradi: Xi Persei, una delle stelle più calde e intrinsecamente luminose fra quelle visibili a occhio nudo. Con la sua potente emissione ultravioletta è in grado di eccitare il gas della nebulosa, rendendola fluorescente.

NGC 1499 si trova a un migliaio di anni luce da noi e la sua estensione raggiunge una ventina di anni luce.

La costellazione zodiacale del mese: il Sagittario

È la costellazione zodiacale più meridionale: il Sole “si trova qui” al solstizio invernale, il giorno più corto dell’anno (21 o 22 dicembre), in cui descrive in cielo un arco apparente molto ridotto.

In alcune culture antiche la costellazione del Sagittario veniva spesso associata all’arco, strumento per la caccia, arma di guerra e simbolo di potere e prestigio.

Ad esempio nelle iscrizioni cuneiformi accadiche, il Sagittario è designato come “il Forte”, “il Gigante Re della Guerra”, personificando il dio arciere della guerra, Nērgal o Nērigal, uno dei cui appellativi era “Grande Signore”.

Anche la cultura araba associava le stelle di questa parte del cielo all’arco: non a caso le tre stelle che lo compongono, Lambda, Delta e Epsilon Sagittarii, portano ancora il nome di “Kaus”, ossia “arco”, seguito da un suffisso che, dal basso in alto, ne designa la posizione: Kaus Australis, Kaus Media e Kaus Borealis, in una curiosa commistione tra arabo e latino.

Eratostene (III-II sec. a. C.) identifica il Sagittario, più che con un centauro, con un satiro, Croto, figlio di Pan e di Eufeme, la nutrice delle Muse, per due motivi: si individuano con facilità solo due zampe su quattro e poi… chi ha mai visto un centauro con l’arco?

Lo scrittore latino Manilio descrisse la figura rappresentata da questa costellazione come mixtus equo, quindi, nella versione che anche a noi pare più consueta, composta da un cavallo nella parte inferiore e da un essere umano dalla cintola in su. Anche il suo contemporaneo Ovidio si riferiva a queste stelle come alla Tessalica Sagitta, ossia “la freccia della Tessaglia”, la terra di origine dei Centauri.

È bene non confondere il Sagittario con la vera e propria costellazione del Centauro, che, trovandosi nel cielo alcune decine di gradi a sud-ovest rispetto alla prima, è visibile dall’Italia solo parzialmente. I Greci la associavano a Chirone, il semidio immortale istruttore di diversi eroi dell’antichità (tra cui Achille e Enea), ben più tranquillo e meno belligerante del suo compare più a nord, sempre pronto a scoccare le sue frecce.

Forse uno dei motivi per queste variazioni di attribuzione è da far risalire al debole splendore delle stelle del Sagittario: basti pensare che la stella Alfa, Rukbat, è soltanto di magnitudine 3,95. La più luminosa è Epsilon, Kaus Australis, con una magnitudine attorno alla 1,79.

E tanto per non farci mancare nulla a proposito di lingue antiche, la stella Nunki ha un nome la cui origine è molto antica, sicuramente babilonese e forse addirittura precedente (qualcuno ritiene sumera).