Nel mese di aprile, il mese globale dell’astronomia (GAM, Global Astronomy Month, organizzato da Astronomers Without Borders proponiamo al pubblico spettacoli al Planetario e visite guidate notturne in Osservatorio Astronomico ogni sabato con prenotazione online obbligatoria.

In particolare, gli appuntamenti di sabato 12 aprile fanno parte dell’evento speciale Yuri’s Night a Saint-Barthélemy, che ricorda l’anniversario del volo di Yuri Gagarin, che il 12 aprile 1961 divenne il primo essere umano a raggiungere lo spazio e orbitare intorno alla Terra.

Per informazioni, consultate il nostro sito web. Ma cosa dobbiamo aspettarci, ora, dal cielo di aprile?

La Luna

Le fasi della Luna

Primo quarto sabato 5 aprile 2025, Luna piena domenica 13, Ultimo quarto lunedì 21 e Luna nuova domenica 27.

La luce cinerea della Luna

Al tramonto osserviamo la luce cinerea sulla Luna

Quando l’angolo tra Luna, Terra e Sole è ridotto (all’inizio o verso la fine del ciclo delle fasi lunari), possiamo percepire, oltre alla sottile falce lunare illuminata direttamente dal Sole, anche il resto del suo disco rischiarato dalla luce riflessa dalla Terra. Questo diafano chiarore è chiamato luce cinerea per via del suo colore grigio chiaro.

Al fine di cogliere questo suggestivo fenomeno consigliamo di osservare la Luna il 1° aprile al crepuscolo serale, a partire dalle 20.30, quando oltretutto la sottilissima falce lunare (di età di 3,8 giorni) si troverà vicina alle Pleiadi, il celebre ammasso stellare nella costellazione del Toro. Consigliamo di osservare almeno fino alle 22.30, quando la vicinanza con le Pleiadi sarà maggiore (vedi immagine qui sotto). Il fenomeno della luce cinerea sarà visibile anche il giorno successivo: in più la Luna, avendo percorso rispetto al giorno prima un piccolo tratto della propria orbita, sarà alquanto vicina a Giove.

Congiunzioni della Luna con pianeti e stelle brillanti

Il 1° aprile, come abbiamo indicato qui sopra, la Luna passa a circa un grado “sotto” l’ammasso stellare aperto delle Pleiadi.

Il giorno dopo, il 2 aprile, il nostro satellite naturale passerà a circa sei gradi a ovest di Giove, il quale è posizionato a sua volta sopra Aldebaran, la stella Alfa della costellazione del Toro.

Il giorno 5 la Luna forma una bella configurazione con le stelle Alfa e Beta dei Gemelli, a occidente, e il pianeta Marte, a oriente: gli astri appariranno come se fossero in fila uno dopo l’altro.

L’8 aprile il nostro satellite è vicino a Regolo, la stella più brillante della costellazione del Leone e quattro giorni dopo, il 12, già in prima serata, si trova molto vicina a Spica, la stella Alfa della Vergine

Per gli insonni o… i mattinieri (a seconda del punto di vista!), a partire dalle ore 1.00 del 17 aprile, per tutta la notte fino all’alba, è possibile ammirare la vicinanza della Luna con la supergigante rossa Antares al centro della costellazione dello Scorpione.

Il giorno 25 a partire dalle 5.00 fino alle 6.00, la Luna, ridotta a una sottilissima falce, è in congiunzione con Venere; in basso a “destra” si potrà anche scorgere il puntino del pianeta Saturno, che lentamente sta emergendo dalla congiunzione con il Sole avvenuta il mese scorso. Anche in questo caso si può ammirare lo spettacolo della luce cinerea di cui parliamo qui sopra.

I pianeti

Ricordiamo che la visibilità dei pianeti può variare in base a diversi fattori, come la presenza di ostacoli lungo l’orizzonte, le condizioni atmosferiche e in base alla propria ubicazione geografica. Le posizioni e la visibilità dei pianeti sono indicate per un cielo visibile dal centro Italia.

In ogni caso è consigliabile osservare da un luogo con cielo il più possibile scuro, lontano dalle luci della città.

Mercurio

A inizio aprile sorge quasi tre quarti d’ora prima del Sole e si trova angolarmente “sotto” a Venere. Nelle prime tre settimane di aprile è visibile prima del sorgere del Sole: il 19 raggiunge la massima altezza nel cielo. Successivamente, invertendo il moto, si avvicina all’astro diurno diventando sempre meno osservabile per via del chiarore del cielo. Il giorno 23 passa nella costellazione della Balena per poi tornare il 30 in quella dei Pesci.

Venere

Sorge poco dopo le 6.00 verso est concedendoci un momento di visibilità mattutina (della durata di poco meno di un’ora) che si conclude nel momento in cui il cielo viene completamente rischiarato dal Sole. A partire da metà mese sorge praticamente assieme a Mercurio e a Saturno. Si muove per tutto aprile all’interno della costellazione dei Pesci.

Marte

Visibile appena fa buio in direzione sud, alto sopra le nostre teste. Il giorno 5 è in congiunzione con la Luna e le stelle Alfa e Beta dei Gemelli, come indicato qui sopra nella sezione dedicata al nostro satellite naturale. Il giorno 13 passa dalla costellazione dei Gemelli, in cui è rimasto negli ultimi mesi, a quella del Cancro.

Giove

A inizio aprile, appena fa buio (attorno alle ore 21.00), è già visibile alto nel cielo. Tramonta verso mezzanotte e mezza, mentre a fine mese anticipa alle 23.00. Si trova ancora nella costellazione del Toro, tra le “corna” del bovino celeste.

Saturno

Nella prima decade del mese essendo ancora molto vicino alla posizione del Sole sorge praticamente in contemporanea a quest’ultimo. Successivamente si può tentare di scorgerlo prima dell’alba, entro le 6.30, fino a che il chiarore del cielo risulta superiore a quello di Saturno rendendolo invisibile. Il giorno 25 la Luna si avvicina molto al pianeta e può aiutarci a localizzarlo, magari con l’aiuto di un buon binocolo. Per l’osservazione di questa bella congiunzione rimandiamo alla sezione dedicata al nostro satellite naturale. Ricordiamo infine che i suoi celebri anelli si vedono dalla Terra ancora praticamente di taglio e sono quindi ancora pressoché invisibili.

Urano

Pur avvicinandosi al Sole è ancora visibile a partire dalle 20.45, quando il cielo è sufficientemente scuro, fino al suo tramonto che avviene tre quarti d’ora più tardi. Si trova per tutto il mese nella costellazione del Toro.

Nettuno

Come per Saturno, consigliamo di aspettare la metà del mese per cercarlo verso est, attorno alle 6.00, prima del sorgere del Sole, in un cielo ancora sufficientemente buio (occorre usare un telescopio). Il giorno 25 non è lontano dalla Luna, trovandosi a circa 2,5° a sud est da quest’ultima e a breve distanza angolare da Saturno: questa vicinanza ci può aiutare a identificare meglio la posizione del lontano gigante ghiacciato.

Gli sciami meteorici di aprile

Le Liridi, le stelle cadenti di aprile

In seconda serata sorge la Lira, costellazione nella quale è situato il punto da cui appaiono diramarsi le “stelle cadenti” (le Liridi) visibili in maggior numero dal 21 al 23 aprile, con un massimo previsto dall’IMO (l’International Meteor Organization) per il pomeriggio del 22 aprile.

La spiegazione della periodicità di questo fenomeno risiede nel fatto che la Terra incrocia ogni anno proprio in quei giorni le particelle lasciate dalla cometa C/1861 G1 Thatcher lungo la propria orbita (percorsa in più di 415 anni). I granelli di questa polvere cometaria, entrando in atmosfera a grande velocità, producono le scie luminose che chiamiamo “stelle cadenti” (termine popolare) o meteore.

Quest’anno la Luna, in una fase corrispondente al giorno dopo l’Ultimo quarto, sorgerà qualche minuto dopo le 4.00, disturbando con il suo chiarore le osservazioni nella parte finale della notte, dunque non dovremmo perdere una quantità eccessiva di meteore di questo sciame.

Ricordiamo che, secondo le previsioni, dopo la mezzanotte in media sono teoricamente osservabili fino a circa 20 meteore all’ora, anche se a volte (come accadde nel 1802), questo sciame può riservare una sorpresa, con un aumento del numero di meteore visibili che possono arrivare a diverse centinaia.

Stelle e costellazioni visibili nelle serate di aprile

Aprile segna la fine della visibilità di una delle costellazioni più conosciute e apprezzate, Orione, che in prima serata scorgiamo verso ovest, sera dopo sera sempre più in declino verso l’orizzonte. Analogamente alcune altre costellazioni del cielo autunnale e invernale come l’Ariete, il Toro e l’Auriga anticipano sempre più il loro tramonto.

Nelle serate di aprile attorno alle 22.30 si intravede verso sud, leggermente a destra della sagoma del Leone e sotto le stelle del Cancro, la testa dell’Idra femmina. Poco più in basso possiamo vedere Alphard, la sua stella più brillante. La sinuosa figura dell’Idra prosegue a zig zag verso sud est passando “sotto” al quadrilatero del Corvo.

Più a est, quasi a contrastare il colore azzurro di Regolo, brilla la gigante arancione Arturo, mentre a nord culmina l’Orsa Maggiore, che contiene al suo interno l’asterismo del Grande carro. A proposito di costellazioni vicine alla Stella polare, questo mese (nella sezione “Le costellazioni che non tramontano mai”) presentiamo una costellazione… dal lungo collo.

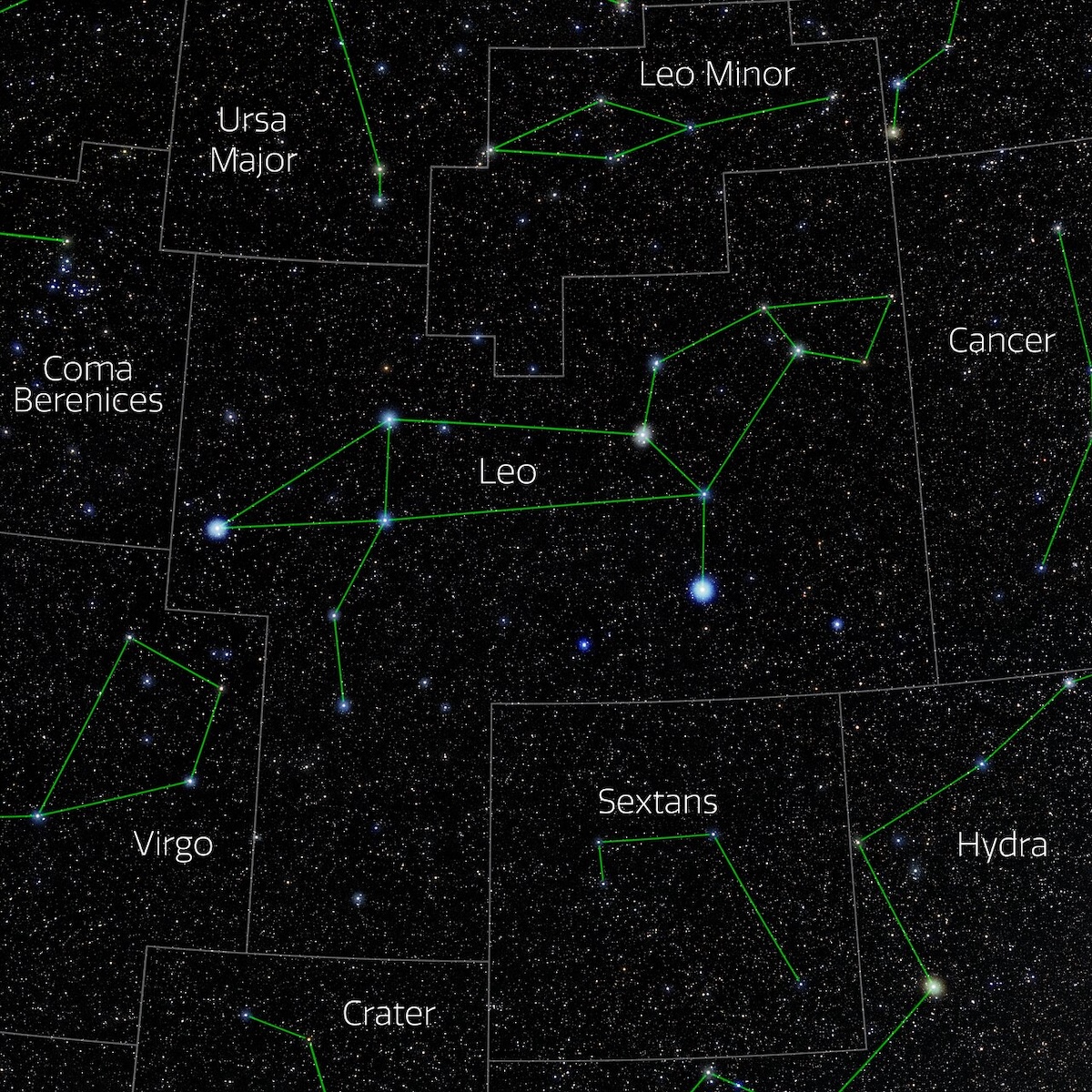

La costellazione zodiacale del mese: il Leone

Nel cielo primaverile la nostra attenzione è attratta dall’inconfondibile sagoma del Leone, una fra le poche costellazioni in grado di rappresentare in modo realistico ciò di cui portano il nome. Il “falcetto del Leone” è quel caratteristico asterismo (disegno di stelle) a forma di punto interrogativo alla rovescia che rappresenta la criniera e il petto; il… puntino è la già ricordata stella Regolo (in latino “il piccolo re”), Alfa Leonis, la più brillante di questa costellazione. Ventunesima stella in ordine di luminosità tra tutte le stelle visibili a occhio nudo, Regolo si trova alla distanza da noi di 79 anni luce (un anno luce = 9.460 miliardi di km).

Nell’antico Egitto, nel periodo in cui il Sole si trovava prospetticamente in questa costellazione, i leoni andavano a rinfrescarsi presso il Nilo, proprio nei giorni in cui il grande fiume esondava depositando sulle sue rive il fertile limo che permetteva un’agricoltura florida. Per questo motivo il Leone era considerato un animale sacro. Nell’VIII secolo a.C. il “Solleone” si verificava attorno alla metà di agosto, attualmente il periodo più caldo per tutta l’area mediterranea.

Nella mitologia greca il Leone è quello di Nemea, la cui uccisione costituiva una delle fatiche di Ercole. In questo caso la belva, proveniente dalla Luna, in seguito alla sua uccisione da parte dal prode semidio fu “rispedita” in cielo.

Regolo in latino significa “Piccolo re”. L’origine del nome potrebbe dipendere dal fatto che nell’antica Persia vigeva l’usanza di dividere il cielo in quattro parti rette dalle “Stelle reali”, ognuna delle quali originariamente designava una direzione cardinale. L’astronomo francese Flammarion ricondusse alle stagioni le stelle “reali” Antares per l’estate, Fomalhaut per l’autunno, Aldebaran per l’inverno; Regolo, la stella della primavera, delle quattro è la meno brillante, da qui forse l’appellativo di… “reuccio”!

In realtà Alfa Leonis è una stella multipla, ovvero è un sistema costituito da più stelle. La principale è una stella di tipo spettrale B7, molto calda (circa 13.000 gradi) e intrinsecamente 360 volte più luminosa del Sole: si tratta della rappresentante della classe B più vicina alla Terra. Probabilmente a causa dell’elevato moto di rotazione presenta una curiosa forma appiattita. Questa caratteristica, non rilevabile con semplici osservazioni visuali o fotografiche, è stata appurata con uno strumento molto particolare: l’interferometro CHARA applicato al telescopio di Mount Wilson negli Stati Uniti.

Regolo ha una piccola compagna, probabilmente una stella nana bianca, che le orbita a breve distanza (meno di un terzo della distanza della Terra dal Sole) con un periodo di circa 40 giorni. Nel tempo sono state scoperte altre due stelle compagne, vicine a Regolo, che formano una stella binaria le cui due componenti orbitano una attorno all’altra con un periodo di circa 800 anni; insieme, a loro volta, alla distanza media da Regolo di almeno 600 miliardi di km, completano un’orbita in non meno di 130.000 anni! Quindi Alfa Leonis è in realtà un sistema costituito da ben quattro stelle.

Gamma Leonis, nota anche come Algieba, è una stella doppia formata da una gigante arancione luminosa 90 volte il Sole, con un diametro 30 volte quello della nostra stella e da una gigante gialla 30 volte più luminosa del nostro Sole e con un diametro esteso metà della principale. Il periodo orbitale di queste due stelle potrebbe essere nell’ordine dei 500 anni e la distanza reciproca è almeno il doppio di quella che separa Plutone e il Sole. La distanza della coppia da noi è di almeno 110 anni luce. Vista nei telescopi della Terrazza Didattica del nostro Osservatorio Astronomico è indubbiamente una delle stelle doppie più suggestive.

Il nome Algieba è una deformazione dell’espressione Al Jabbah, che in arabo medievale significa “la criniera del leone”. La stella gigante arancione, Algieba A, possiede anche un pianeta (Algieba Ab) con una massa circa 8 volte quella di Giove che le orbita attorno con un periodo di circa 428 giorni alla distanza di 178 milioni di km, poco più della distanza media Terra – Sole.

Un terzetto di galassie

La Via Lattea, la porzione più densa della nostra galassia, è visibile solo alla fine della notte. Quindi, osservando in prima serata attraverso uno spessore minore del nostro sistema galattico, è possibile individuare più agevolmente le galassie esterne alla nostra. Con i telescopi riflettori del nostro Osservatorio Astronomico si scorgono nella costellazione del Leone le galassie M65 e M66, alla distanza di circa 35 milioni di anni luce. Al telescopio la prima si presenta come un fuso di luminosità uniforme, mentre la seconda presenta delle polveri lungo i bracci che ne movimentano un po’ l’aspetto.

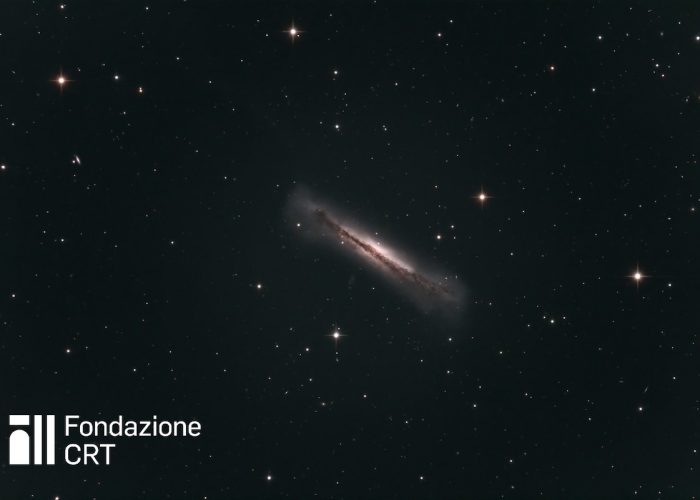

Il gruppo è noto come il terzetto del Leone, grazie a una terza galassia, NGC 3628, che davvero nello spazio è vicina alle altre due compagne, da cui dista circa 250.000 anni luce, protagonista dell’Astrocopertina del mese. Si tratta di una galassia a spirale la cui classificazione è incerta: secondo alcuni sarebbe infatti priva della barra, secondo altri la barra sarebbe vista esattamente di profilo. L’oggetto, scoperto nel 1784 dall’astronomo anglo-tedesco William Herschel, dista da noi circa 35 milioni di anni luce.

Pur essendo la meno luminosa delle galassie del terzetto, nella storia ha avuto diversi riconoscimenti, dai più prosaici ai più nobili.

Dato che è attraversata nel mezzo da polveri oscure che ne assorbono la luce, per via della sua forma è stata simpaticamente soprannominata “la galassia hamburger“. Un altro appellativo è “la Galassia di Sarah”, riferita alla poetessa inglese Sarah Williams (1837-1868) famosa per il poema The Old Astronomer (“Il vecchio astronomo”) di cui citiamo i due versi più famosi con una nostra traduzione in italiano:

Though my soul may set in darkness, it will rise in perfect light;

I have loved the stars too truly to be fearful of the night.

Anche se l’anima mia sprofonderà nelle tenebre, si alzerà nella luce perfetta;

Ho amato troppo fedelmente le stelle per aver paura della notte.

Le costellazioni che non tramontano mai: la Giraffa

Attorno alle 22.00, in questa stagione a sinistra della Stella polare (si può usare il Piccolo carro allineando le stelle del suo timone verso “sinistra”, cioè a ovest), si possono notare alcune deboli stelle, che fanno parte della costellazione della Giraffa, introdotta da Jakob Bartsch, genero di Keplero, nel 1624, a rappresentare l’episodio biblico del cammello che portò Rebecca dal suo futuro sposo Isacco. Formata da stelle di quarta magnitudine, la costellazione del… “cammello leopardato” (in latino Camelopardalis, o Camelopardus) richiede un cielo scuro e limpido per essere osservata, come quello dello Starlight Stellar Park di Saint-Barthélemy, dove sorge il nostro Osservatorio Astronomico. Degna di nota è la sua stella Alfa, che, alla distanza di circa 6.000 anni luce, è una delle stelle più lontane visibili a occhio nudo. La possiamo scorgere perché è quasi 700.000 volte più luminosa del Sole!

A cura di Paolo Recaldini e Andrea Bernagozzi

La rubrica “Il cielo del mese” della Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS è realizzata con il contributo della Fondazione CRT.